di Sergio Bertolami

8 – Dal “Caso Munch” alla Secessione di Berlino.

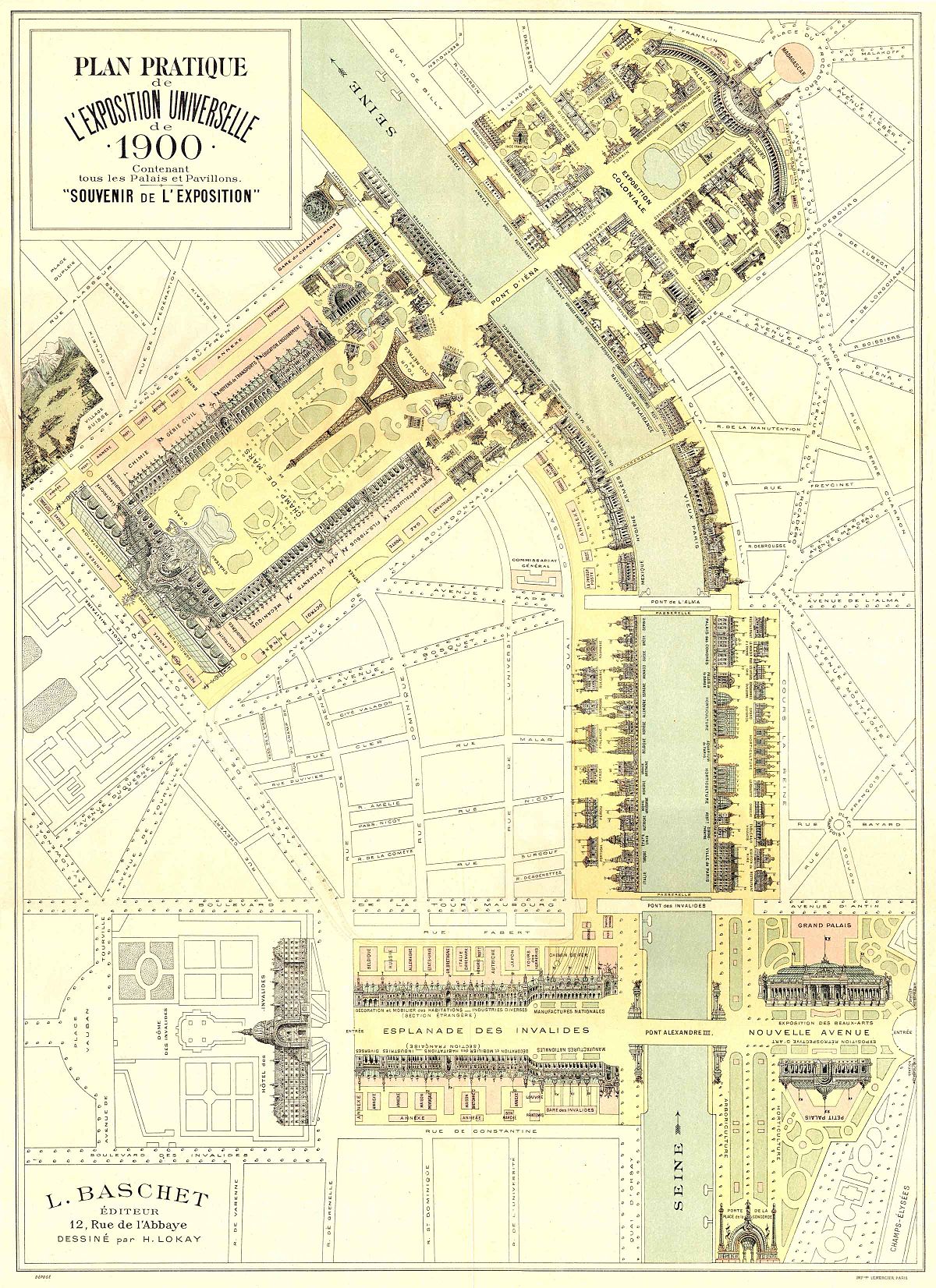

Sul tracciato belga di Les XX (il gruppo dei Venti), nasce a Berlino il 5 febbraio 1892 il Vereinigung der XI (l’associazione degli Undici), da un’idea di Max Liebermann e Walter Leistikow. La chiamarono “Libera Associazione per l’Organizzazione di Mostre d’Arte”, perché se il modello imposto dalla pittura accademica doveva essere quello di un Anton von Werner o di un Wilhelm Bleibtreu – rappresentanti di primo piano del guglielminismo artistico, dal nome del Kaiser Guglielmo II – a chi differentemente orientato non rimaneva che istituire spazi alternativi e indipendenti. Non era facile, e la riprova si ebbe al Verein Bildender Künstler, l’associazione degli artisti berlinesi, con la personale di Edvard Munch inaugurata il 5 novembre del 1892 e chiusa in anticipo, per protesta della maggioranza dei soci, il 12 novembre. Una settimana di contrasti per quelle opere definite da artisti, pubblico e stampa “brutte e non finite”; critiche che da un giorno all’altro resero famoso il pittore norvegese. Sulla scia delle polemiche, il mercante d’arte Eduard Schulte propose la medesima mostra a Düsseldorf e a Colonia. A dicembre, poi, fu Munch stesso sempre a Berlino a organizzare una nuova esposizione, questa volta allʼEquitable-Palast, aggiungendo alle opere già esposte il Ritratto di August Strindberg, appena ultimato.

Edvard Munch, è nome conosciuto fra il grande pubblico, e, benché abbia lasciato oltre 1.000 quadri e più di 4.000 disegni, tutti lo ricordano per L’urlo del 1893. Pochissimi sanno, però, che questo dipinto è parte di una serie articolata di opere presentata in prima battuta nella capitale tedesca e intitolata Fregio della vita. Sarà questa sua iniziale mostra a innescare un dibattito talmente acceso da produrre uno scossone inaudito e avviare quella rimasta nella storia come la Secessione di Berlino. Il vento di un’arte libera e originale, distaccata dalle istituzioni accademiche e dai centri espositivi ufficiali, si diffonderà prima a Monaco nel 1892, poi a Vienna nel 1896, e infine a Berlino nel 1898. Una scissione che espanderà i suoi effetti in molteplici campi della cultura. Sarà, infatti, appoggiata dagli intellettuali più avanzati della Mitteleuropa e del Nord: dallo storico dell’arte Meier-Graefe (tedesco), dal poeta Przybyszewski (polacco), da drammaturghi come Strindberg (svedese) o Ibsen (norvegese), filosofi come Kierkegaard (danese), Schopenhauer e Nietzsche (tedeschi).

«Non mi sono mai divertito così tanto, è incredibile quanto una cosa innocente come un dipinto possa creare un simile trambusto». È il commento sarcastico di Edvard Munch, che guardava al Fregio della vita, come a una serie pittorica nella quale aveva espresso la personale visione del mondo e non certo come a una deflagrazione del conformismo. È lui stesso a spiegare, con modestia e semplicità: «Il Fregio è inteso come una sequenza di dipinti decorativi che, insieme, rappresentano un’immagine di vita. La sinuosa linea della costa li attraversa tutti, aldilà di essa vi è l’oceano, in perenne movimento, e sotto le cime degli alberi si snoda la vita multiforme, con le sue gioie e i suoi dolori». Questa sequenza di dipinti fu esposta, a partire dal 1902, in una dozzina di occasioni, suddivisa in quattro temi (uno per parete) intitolati dallo stesso Munch:

Seme dell’amore;

Sviluppo e dissoluzione dell’amore;

Angoscia;

Morte.

A Berlino nel 1893 Munch ripresentò l’opera come “Studio per una serie” e per la prima volta ne espose i principi pittorici. In rapporto a questa mostra, a giugno del 1894, l’editore Fischer pubblicò la prima monografia sull’artista, con contributi, fra gli altri, di Stanisław Przybyszewski e Julius Meier-Graefe. La definizione “Studio per una serie” chiarisce che i dipinti non erano a sé stanti, ma consequenziali. Comparivano sulle pareti della sala come una successione di storie. Storie, da rintracciarsi nel percorso narrativo delle differenti mostre in cui i quadri furono esposti. Volta per volta, anche il numero dei dipinti fu differente, da un minimo di sei a un massimo di ventidue. Precisa Mai Britt Guleng sul catalogo della mostra del 2013, ospitata nella doppia sede del Museo Nazionale e del Museo Munch di Oslo, in occasione del 150° anniversario della nascita del celebre pittore (220 dipinti e 50 opere su carta): «Non un singolo quadro fece parte di tutte le dieci o dodici serie esposte tra il 1893 e il 1918. Forse ancora più sorprendente è il fatto che solo una limitata gamma di motivi vi fosse rappresentata – Il bacio, Madonna, Vampiro, Malinconia e L’Urlo – ma con dipinti eseguiti in periodi diversi, con grandi disparità nello stile e nei tempi di composizione. Anche gli allestimenti erano diversi tra loro: i dipinti potevano essere collocati separatamente a un’altezza normale o appesi in alto appena sotto il livello del soffitto, incorniciati da un passepartout bianco a formare una sequenza continua. In altre parole, il “Fregio della vita”, al singolare, non è mai esistito. Si tratta piuttosto di una serie di immagini multiple, che individualmente creano una loro narrazione visiva».

L’Aftenposen di Oslo, il maggiore quotidiano norvegese per diffusione, definì Munch «un artista allucinato e allo stesso tempo uno spirito cattivo che si prende gioco del pubblico e si burla della pittura come della vita umana». Nell’agosto 1908, la crisi psicofisica, di cui negli anni il pittore aveva avvertito i sintomi, tocca il culmine. Abuso di alcol, allucinazioni, mania di persecuzione e un principio di paralisi alle gambe lo spingono a farsi ricoverare. È il 3 ottobre 1908, quando entra nella clinica psichiatrica del neurologo Daniel Jacobson, da cui uscirà nel maggio 1909, ristabilitosi psichicamente e fisicamente. Così si dice. È certo però che lui stesso sia persuaso che “la malattia, la follia e la morte” presenti nella sua famiglia (e per riflesso nei suoi lavori) si trasmettano di generazione in generazione. Lo esprime pittoricamente con Lʼeredità. Tuttavia lo scrive anche di proprio pugno. Dove? Sul suo quadro più famoso, L’urlo. Questa sembra che sia la scoperta degli ultimi giorni. Sul cielo rosso una piccola nota, scritta a matita nell’angolo in alto a sinistra, critica aspramente: «Può essere stato dipinto solo da un pazzo». La prima volta che l’iscrizione è stata menzionata fu in occasione di una mostra a Copenaghen nel 1904, undici anni dopo che Munch dipinse l’opera. Sembrava lo sfregio di un visitatore. Oggi, con l’ausilio della tecnologia ad infrarossi utilizzata per analizzare la calligrafia e paragonarla a quella di lettere e diari, il Museo Nazionale della Norvegia conferma, al contrario di ogni immaginazione, l’autenticità autografa dell’artista.

IMMAGINE DI APERTURA – L’orologio al Musée D’Orsay – Foto di Guy Dugas da Pixabay