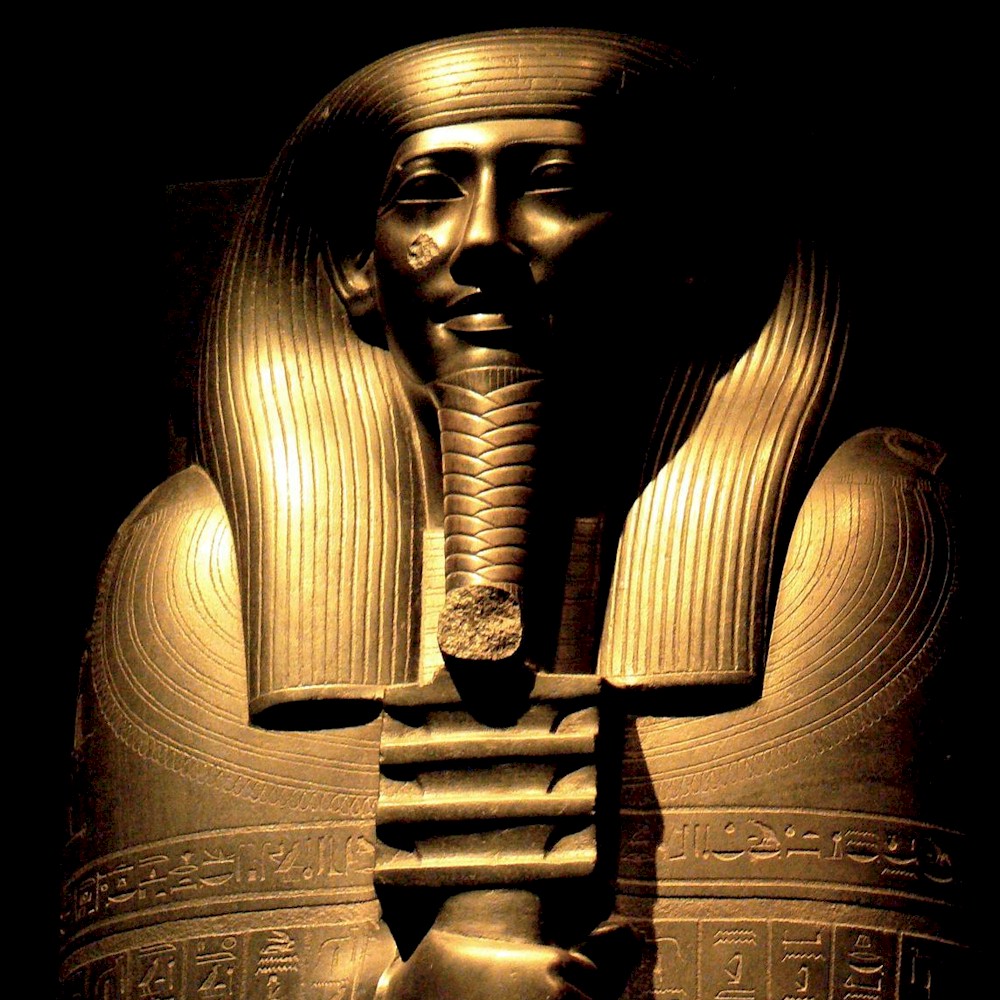

Il museo egizio di Torino è d’assoluto livello internazionale. È considerato, infatti, il più importante museo egizio dopo quello del Cairo. Il suo nome completo è Museo delle Antichità Egizie di Torino.

In epoca napoleonica, al tempo delle campagne in Egitto, il console generale di Francia in loco era Bernardino Drovetti, piemontese. Poiché in Europa era scoppiata la moda delle antichità egizie, il console, nel periodo dell’occupazione, raccolse in una sua collezione privata ben 8000 pezzi, che descrivevano il complesso mondo antico dell’Egitto. Vi era di tutto: statue, sarcofaghi, mummie, papiri, statuette, amuleti e monili. In seguito, portò la sua collezione in Italia. Nel 1924, il re piemontese Carlo Felice, prendendo l’iniziativa, acquistò la collezione del Drovetti, e, unendovi quella di casa Savoia, aprì il primo museo dedicato esclusivamente all’arte egizia.

Sul finire dell’Ottocento, il direttore del museo piemontese, Ernesto Schiaparelli, spinse verso nuove acquisizioni in Egitto, con acquisti, ma anche con campagne di scavi promosse dallo stesso museo. Fu così che la collezione crebbe notevolmente, raggiungendo i 30.000 pezzi.

Il museo egizio di Torino ha la sua sede nel Palazzo dell’Accademia delle Scienze (dell’omonima Accademia), costruito nel Seicento, su progetto dall’architetto Guarino Guarini. Al suo interno, fino al 2012, vi era contenuta anche la Galleria Sabauda.

Nel 2004, il museo è stato conferito, con tutti i suoi beni, ad una Fondazione di enti locali, che comprende la Regione Piemonte, la Provincia di Torino, la Città di Torino, la Compagnia di San Paolo e la Fondazione CRT. La Fondazione è presieduta dallo scrittore Alain Elkann. È così possibile una gestione più veloce, potendo godere di finanziamenti da parte delle fondazioni bancarie. Nell’anno dei giochi olimpici invernali, ospitati da Torino, il 2006, il museo egizio è stato visitato da 554.911 persone.