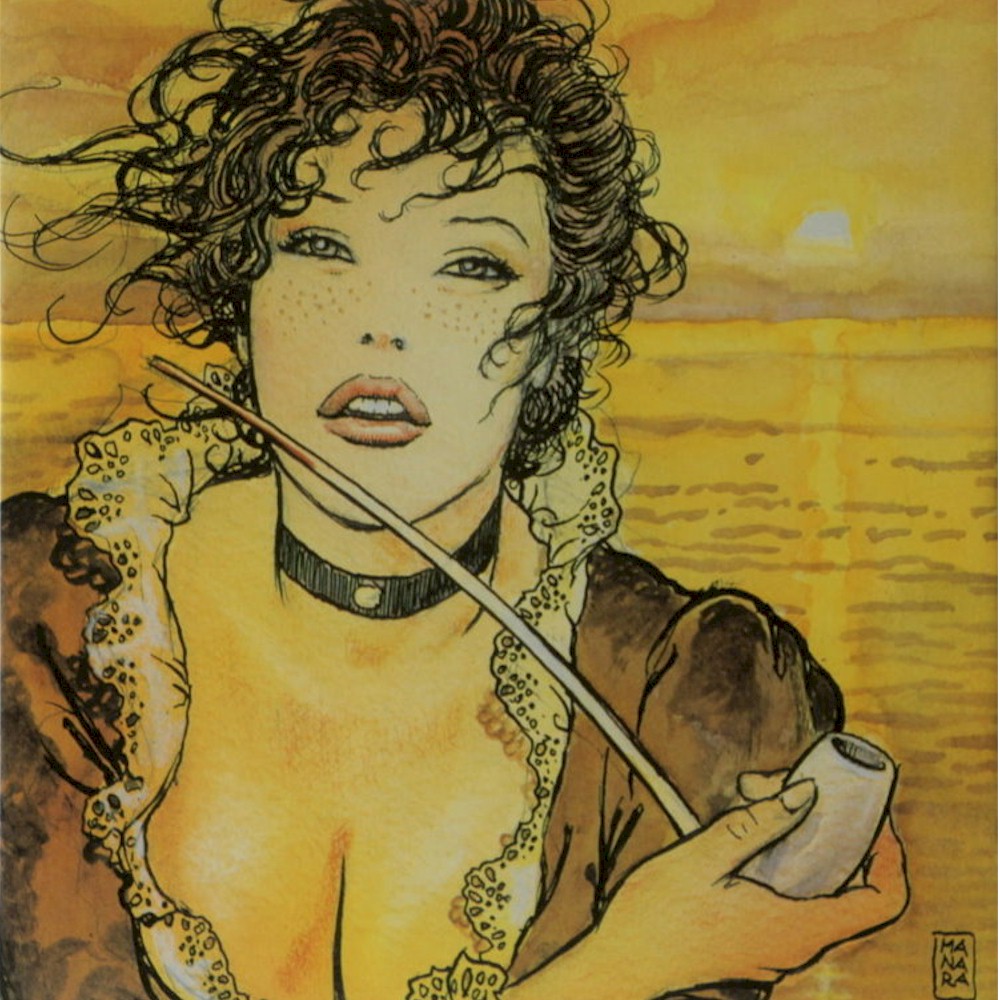

Con lo sviluppo di nuovi media, l’attività di Milo Manara è diventata molto più ampia. Ha lavorato per internet e campagne pubblicitarie. Nel 1989, crea la copertina dell’LP stella dissidente di Enzo Avitabile. Verso la fine degli anni ’90, realizza due CDRom: Gulliveriana (con un suo racconto) e Il gioco del Kamasutra (nel 1997). Nel nuovo millennio, disegna due storie: Tre ragazze nella rete, Fuga da “Piranesi e Quarantasei, con protagonista Valentino Rossi, il campione pilota di motociclismo.

Con Vertigo (della DC Comics) ha illustrato la storia di Desire (facente parte del più ampio progetto The Sandman Endless Nights. Nel 2004 è iniziata la pubblicazione della serie (tre volumi) su I Borgia, con testi di Alejandro Jodorowsky. L’opera è edita da Mondadori. Dal 2009 Marvel Italia (Panini Comics) produce X-Men – Ragazze in fuga, su testi di Chris Claremont.

Durante la sua carriera, come abbiamo visto, Milo Manara ha lavorato per diversi grandi editori. Per Larousse (editore francese) inizia una Storia di Francia a fumetti, oltre alle serie La scoperta del mondo e La Cina. In Italia con la Mondadori illustra tre episodi della Storia d’Italia a fumetti di Enzo Biagi. Tra i registi cinematografici, con cui ha collaborato, c’è lo spagnolo Pedro Almodovar per il film La feu aux entrailles (a Parigi, nel 1993).

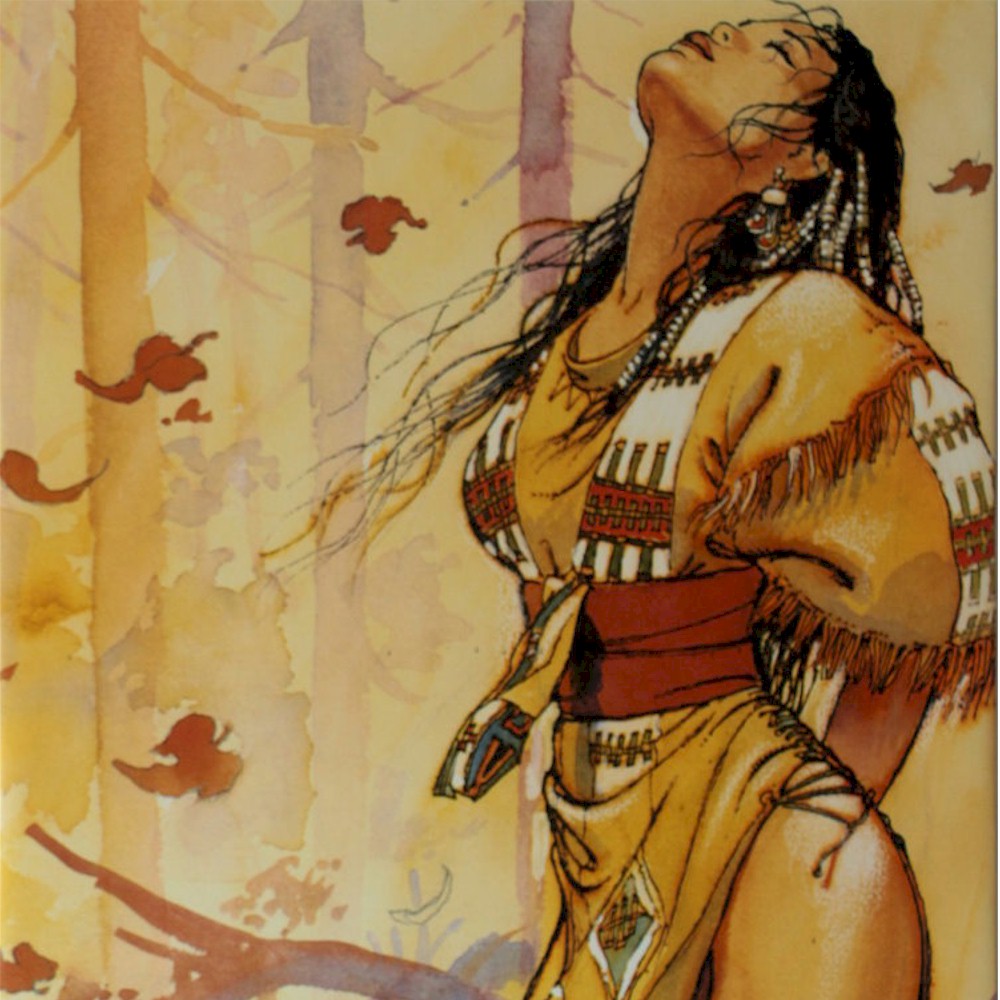

Ha illustrato diversi altri racconti, come L’uomo delle nevi (1979), su una sceneggiatura di Alfredo Castelli, per l’editore Bonelli. Tra le altre storie: Il profumo dell’invisibile (1986) e Candid Camera (1988). Per la rivista italiana Pilot ha composto il western Quattro dita (l’uomo di carta). Ha dedicato ad Hugo Pratt, che Manara ha sempre considerato il suo maestro, la realizzazione di un sequel Un uomo, un’avventura, Giuseppe Bergman (1980), il cui primo episodio è stato pubblicato sia in Francia che in Belgio.