13- Ianghen Var

INDICE

| L ’arrivo |

| Cinque ore dopo |

| Il ponte |

| Stambul |

| All’albergo |

| Costantinopoli |

| Galata |

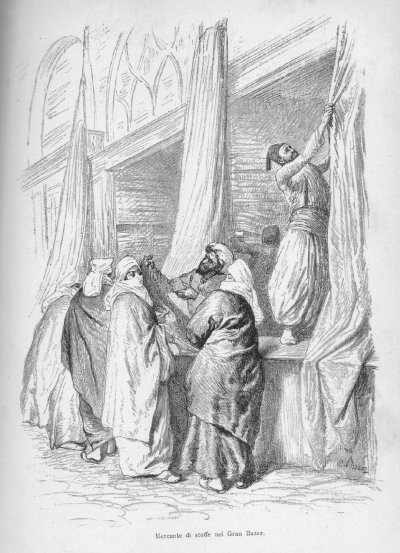

| Il Gran Bazar |

| La vita a Costantinopoli |

| Santa Sofia |

| Dolma Bagcè |

| Le Turche |

| Ianghen Var |

| Le mura |

| L’antico Serraglio |

| Gli ultimi giorni |

| I Turchi |

| Il Bosforo |

Stavo appunto fantasticando intorno a questa passeggiata, verso le cinque della mattina, nella mia camera dell’Albergo di Bisanzio, e così tra il sonno e la veglia, vedendo lontano la collina di Superga, cominciavo a dire alla mia hanum viaggiatrice: – «Quel ramo del lago di Como che volge a mezzogiorno fra due catene non interrotte….» – quando mi comparve dinanzi, col lume in mano, il mio amico Yunk «bianco vestito» e mi domandò con gran meraviglia: – Che cosa accade questa notte a Costantinopoli?

Tesi l’orecchio e sentii un rumore sordo e confuso che veniva dalla strada, un suono di passi affrettati per le scale, un mormorio, un fremito, che pareva di giorno. Mi affacciai alla finestra e vidi giù nell’oscurità un gran correre di gente verso il Corno d’oro. Corsi sul pianerottolo, afferrai un cameriere greco che scendeva le scale a precipizio e gli domandai che cos’era accaduto. Egli si svincolò dicendo: – Ianghen var, per Dio! Non avete sentito il grido? – E poi soggiunse scappando: – Guardate la cima della Torre di Galata. – Tornammo alla finestra e guardando giù verso Galata vedemmo tutta la parte superiore della gran torre illuminata da una luce purpurea vivissima, e una gran nuvola nera che s’alzava dalle case vicine in mezzo a un vortice di scintille e s’allargava rapidamente sopra il cielo stellato.

Subito il nostro pensiero corse ai formidabili incendi di Costantinopoli, e specialmente a quello spaventevole di quattr’anni innanzi; e il nostro primo sentimento fu di terrore e di compassione. Ma immediatamente dopo, – lo confesso e me ne vergogno, – un altro sentimento egoistico e crudele, – la curiosità del pittore e del descrittore, – prese il disopra e, – confesso anche questo, – ci scambiammo un sorriso che il Doré avrebbe potuto cogliere a volo per stamparlo sulla faccia d’uno dei suoi demoni danteschi. Chi ci avesse aperto il petto, in quel momento, non ci avrebbe trovato che un calamaio e una tavolozza.

Ci vestimmo e scendemmo in furia giù per la gran strada di Pera.

Ma la nostra curiosità, per fortuna, fu delusa. Non eravamo ancora arrivati alla torre di Galata che l’incendio era quasi spento. Finivano di bruciare due piccole case; la gente cominciava a ritirarsi; le strade erano allagate dall’acqua delle pompe e ingombre di mobili e di materasse, fra le quali andavano e venivano, nell’oscurità grigia del mattino, uomini e donne in camicia, tremanti dal freddo, levando in cento lingue un vocìo assordante, nel quale non si sentiva più che quel resto di paura che dà sapore alla chiacchiera dopo un grave pericolo svanito. Vedendo che tutto stava per finire, scendemmo verso il ponte per consolarci del nostro dispetto scellerato colla levata del sole.

Qui assistemmo a uno spettacolo che valeva quello d’un incendio.

Il cielo cominciava appena a chiarirsi dietro le colline dell’Asia. Stambul, scossa per poco al primo annunzio dell’incendio, era già rientrata nella quiete solenne della notte. Le rive e il ponte erano deserti; tutto il Corno d’oro dormiva, coperto da una bruma leggerissima e immerso in un silenzio profondo. Non moveva una barca, non volava un uccello, non stormiva un albero, non si sentiva un respiro. Quella interminabile città azzurra, muta e velata, pareva dipinta nell’aria, e sembrava che, gettando un grido, avrebbe dovuto svanire. Costantinopoli non ci s’era mai mostrata in un aspetto così aereo e così misterioso; non ci aveva mai presentato più vivamente l’immagine di quelle città favolose delle storie orientali, che il pellegrino vede sorgere improvvisamente dinanzi a sè, e vi trova, entrando, un popolo immobile, pietrificato, negli infiniti atteggiamenti di una vita affaccendata ed allegra, dalla vendetta improvvisa d’un Re dei geni. Stavamo là appoggiati alle spallette del ponte, contemplando quella scena meravigliosa, senza più pensare all’incendio, quando sentimmo prima un vocìo fioco e confuso di là dal Corno d’oro, come di gente che chiedesse soccorso, e poi uno scoppio di grida altissime: – Allah! Allah! Allah! – che risonarono improvvisamente nel vano enorme e silenzioso della rada, e nello stesso tempo apparve sulla sponda opposta, e si slanciò giù per il ponte, correndo precipitosamente verso di noi, una folla rumorosa e sinistra.

– Tulumbadgi! – gridò uno dei guardiani del ponte. – (I pompieri!)

Noi ci tirammo da una parte.

Un’orda di selvaggi seminudi, col capo scoperto, coi petti irsuti, grondanti di sudore, vecchi, giovani, neri, nani e giganti cappelluti e rapati, facce d’assassini e di ladri, quattro dei quali portavano sulle spalle una piccola pompa e pareva una bara di fanciullo; armati di lunghe aste uncinate, di fasci di corde, d’asce, e di picconi, – ci passarono accanto, urlando e anelando, cogli occhi dilatati, coi capelli sparsi, coi cenci al vento, stretti, impetuosi e biechi, – e gettandoci in viso una tanfata d’odora di belve, disparvero nella strada di Galata, d’onde ci giunsero le loro ultime grida fioche di Allah, e poi fu di nuovo un silenzio profondo.

L’impressione che mi fece quell’apparizione tumultuosa e fulminea in quella quiete arcana della grande città addormentata, non la so esprimere; – so che compresi e vidi in un momento mille scene d’invasioni barbariche, di saccheggi e d’orrori di paesi e di tempi lontani, che fino allora la mia immaginazione si era sforzata inutilmente di rappresentarsi al vivo, e che mi domandai se quella era la città, se quello era proprio il ponte, su cui, di giorno, passavano degli ambasciatori europei, delle signore vestite alla parigina e dei venditori di giornali francesi.

Un minuto dopo, il silenzio solenne del Corno d’oro fu rotto di nuovo da un gridio lontano, e un’altra turba scamiciata e selvaggia ci passò dinanzi, come un turbine, sul ponte ondeggiante e sonante, levando un frastuono confuso di urli, di sbuffi, d’aneliti, di risa soffocate e sinistre, e un’altra volta le grida prolungate e lamentevoli di Allah si perdettero per le strade di Galata, seguite da un silenzio mortale.

Poco dopo passò un’altra turba, e poi una quarta, e poi altre due, e infine passò il pazzo di Pera, nudo dalla testa ai piedi, mezzo morto dal freddo, gettando grida acutissime, inseguito da un branco di monelli turchi, che disparvero con lui e coi pompieri dietro le case della riva franca; e sulla grande città, dorata dai primi raggi dell’aurora, tornò a regnare un altissimo silenzio.

Di lì a poco si levò il sole, comparvero i muezzin sui minareti, si mossero i caicchi, si svegliò il porto, cominciò a passar gente sul ponte e a spandersi intorno il rumore sordo della vita cittadina, e noi ritornammo verso Pera. Ma l’immagine di quella grande città assopita, di quel cielo albeggiante, di quella pace solenne, di quelle orde selvagge, ci rimase così profondamente stampata nella mente, che oggi ancora non ci rivediamo una volta senza ricordarcela, con un misto piacevolissimo di stupore e di paura, come una scena veduta nella Stambul d’altri secoli, o sognata nell’ebbrezza dell’hascisc.

Così non vidi lo spettacolo di un incendio a Costantinopoli; ma se non lo vidi coi miei occhi, conobbi tanti testimoni oculari di quello che distrusse Pera nel 1870, e ne raccolsi notizie così minute, che posso dire d’averlo visto colla mente, e descriverlo forse con non minore evidenza che se ne fossi stato anch’io spettatore.

La prima fiamma s’accese in una piccola casa di via Feridié, in Pera, il giorno cinque di giugno, stagione in cui una buona parte della popolazione agiata di Costantinopoli villeggia sul Bosforo; al tocco dopo mezzogiorno, ora in cui quasi tutti gli abitanti della città, anche europei, stanno chiusi in casa a far la siesta. Nella casa di via Feridié non c’era che una vecchia serva; la famiglia era partita la mattina per la campagna. Appena s’accorse dell’incendio, la vecchia si slanciò nella strada e si mise a correre gridando: – Al fuoco! – Subito accorse gente dalle case intorno, con secchie e con piccole pompe –, perché era già caduta la legge insensata che proibiva di spegnere gli incendii prima che arrivassero gli ufficiali dei Seraschierato –, e, come sempre, si precipitarono tutti verso la fontana più vicina per prender acqua. Le fontane di Pera, a cui i portatori d’acqua vanno ad attingere, a certe ore, per le famiglie del quartiere, vengono tutte chiuse a chiave dopo la distribuzione, e l’impiegato che le ha in custodia non può più aprirle senza il permesso dell’autorità. In quel momento appunto v’era accanto alla fontana una guardia turca della municipalità di Pera, che aveva la chiave in tasca, e stava là spettatrice impassibile dell’incendio. La folla affannata lo circonda e gl’intima di aprire. Egli rifiuta dicendo che non ha l’ordine. Gli si stringono addosso, lo minacciano, lo afferrano: egli resiste, si dibatte, grida che non leveranno la chiave che dal suo cadavere. Intanto le fiamme avvolgono tutta la casa e cominciano ad attaccarsi alle case vicine. La notizia dell’incendio si propaga di quartiere in quartiere. Dalla sommità della torre di Galata e di quella del Seraschiere, i guardiani hanno visto il fumo e messo fuori le grandi ceste purpuree, segnale degl’incendi di giorno. Tutte le guardie di città corrono per le strade battendo i loro lunghi bastoni sul ciottolato e mettendo il grido sinistro: – Ianghen var! – C’è il fuoco! – a cui rispondono con rulli cupi e precipitosi i mille tamburi delle caserme. Il cannone di Top-hané annunzia il pericolo alla immensa città con tre colpi che risuonano dal mar di Marmara al mar Nero. Il Seraschierato, il serraglio, le ambasciate, tutta Pera e tutta Galata sono sottosopra; e pochi minuti dopo arrivano a spron battuto in via Feridié il ministro della guerra, un nuvolo di ufficiali, un esercito di pompieri, e cominciano precipitosamente il lavoro. Ma come accade quasi sempre, quel primo tentativo riuscì inutile. Le strade strettissime non concedevano libertà di movimenti; le pompe non servivano, l’acqua era insufficiente e lontana; i pompieri, mal disciplinati, come sempre, e piuttosto intesi a crescere che a scemare la confusione, per pescare nel torbido; e per di più scarseggiavano i facchini per il trasporto delle robe, essendone andato un gran numero, quel giorno, alla festa nazionale armena che si celebra a Beicos. È a notarsi, inoltre, che le case di legno erano allora in assai maggior numero che non siano ora, e che anche le case di pietra e di mattoni avevano, come quelle di legno, dei tetti sottili, difesi da radissime tegole, e perciò facilissimi ad accendersi. E non v’era nemmeno il vantaggio che presenta, in simili occasioni, la popolazione musulmana, la quale, fatalista ed apatica com’è in faccia alla sventura, non si atterrisce gran fatto all’aspetto d’un incendio, e se non aiuta abbastanza a spegnere, non intralcia almeno l’opera degli altri con la propria forsennatezza. Quella era popolazione quasi tutta cristiana e perdette immediatamente la testa. L’incendio non abbracciava ancora che poche case, che già in tutte le strade d’intorno era un tramestio indescrivibile, un precipitar di mobili dalle finestre, un tumulto di pianti e di grida, uno sgomento, un ingombro, contro cui non potevano né le minacce, né la forza, né le armi. Un’ora era appena trascorsa dall’apparire delle prime fiamme, e già tutta la strada Feridié era accesa, e gli ufficiali e i pompieri indietreggiavano rapidamente da tutte le parti, lasciando qua e là morti e feriti, e la speranza di soffocar l’incendio sul nascere era perduta. Per maggior disgrazia tirava quel giorno un vento fortissimo che abbatteva le fiamme delle case ardenti sopra i tetti delle case vicine, in larghe vampe orizzontali, che parevano tende ondeggianti, in modo che il fuoco penetrava in tutte le case dal tetto, come rovesciatovi sopra da un vulcano. L’accensione era così rapida, che le famiglie raccolte nelle case, sicure d’essere ancora in tempo a portar via una parte dei loro averi, si sentivano tutt’a un tratto crepitare il tetto sul capo, e appena riuscivano a metter in salvo la vita. Le case s’accendevano l’una dopo l’altra come se fossero state intonacate di pece, e subito, dalle innumerevoli finestrine prorompevano le fiamme lunghe, diritte, mobilissime, come serpenti smaniosi di preda, che si curvavano fino a lambire la strada quasi per cercar vittime umane. L’incendio non correva, volava, e prima di avvolgere, copriva, come un mare di fuoco. Dalla via Feridiè irruppe furiosamente nella via di Tarla- Bascì, di qui tornò indietro e invase come un torrente la via di Misc, poi infiammò come una foresta secca il quartiere Aga-Dgiami, poi la via Sakes-Agatsce, poi quella di Kalindgi- Kuluk, e poi di strada in strada, coprì di fuoco tutta la china di Yeni-Sceir, e s’incrociò col turbine di fiamme che veniva giù strepitando e muggendo per la gran strada di Pera. Non c’erano soltanto mille incendi da spegnere, mille nemici sparsi da combattere; erano come le insidie e i colpi di mano inaspettati d’un grande esercito, che pareva fosse guidato astutamente da una volontà unica, per cogliere nella rete la città intera, e non lasciar scampo a nessuno. Erano tanti torrenti di lava che si riunivano e s’incrociavano, precipitando e spandendosi in laghi di fuoco con una rapidità che preveniva tutti i soccorsi. In capo a tre ore metà di Pera era in fiamme. Una miriade di colonne di fumo vermiglio, sulfureo, bianco, nero, fuggivano rapidissimamente rasente i tetti e s’allungavano a perdita d’occhi lungo le colline, ottenebrando e tingendo di colori sinistri i vasti sobborghi del Corno d’oro; per tutto era un turbinio furioso di cenere e di scintille; e il vento sbatteva contro le case ancora intatte dei bassi quartieri una vera grandine di braci e di tizzi, che spazzavano le strade come scariche di mitraglia. Le strade dei quartieri accesi non erano più che grandi fornaci, sopra alcune delle quali le fiamme formavano come un fitto padiglione, e là precipitavano e saltellavano con un fracasso orrendo i pini del mar Nero delle travature dei tetti, i travicelli sottili dei ciardak, i balconi vetrati, i minareti di legno delle piccole moschee, che pareva rovinassero spezzati da un terremoto. Per le strade ancora accessibili, si vedevano passare, come spettri, illuminati da bagliori d’inferno, lancieri a cavallo, ventre a terra, che portavano in tutte le direzioni gli ordini del Seraschierato; ufficiali del Serraglio, col capo scoperto e la divisa abbruciacchiata; cavalli sciolti di soldati caduti; frotte di facchini carichi di masserizie, sciami di cani ululanti, turbe di fuggiaschi che inciampavano e stramazzavano urlando giù per le chine, tra i feriti, i cadaveri e le macerie, e sparivano tra il fumo e le fiamme, come legioni di dannati. Per un momento, fu visto immobile dinanzi all’imboccatura d’una strada accesa del quartier Aga-Dgiami, il Sultano Abdul-Aziz, a cavallo, circondato dal suo corteo, pallido come un cadavere, cogli occhi dilatati e fissi nelle fiamme, come se ripetesse tra sé le parole memorabili di Selim I: – Ecco il soffio ardente delle mie vittime! Io lo sento, che distruggerà la città, il mio serraglio e me pure! – E poi disparve in un nuvolo di cenere, trascinato dai suoi cortigiani. Tutto l’esercito di Costantinopoli e tutta l’innumerevole turba dei pompieri era in moto, a frotte, a lunghissime catene, a semicerchi immensi che abbracciavano interi quartieri, sorvegliati e diretti da visir, da ufficiali di corte, da pascià, da ulema; in alcuni punti, per tagliar la strada alle fiamme, fervevano battaglie disperate; case dietro case, in pochi minuti, cadevano sotto le scuri; i tetti formicolavano di gente ardita che affrontava il fuoco a bruciapelo, e cadevano a capofitto nei crateri aperti sotto i loro piedi, e altri vi succedevano, come in una mischia, ostinati, gettando grida selvagge, e agitando i fez abbruciacchiati in mezzo al fumo color di foco. Ma l’incendio s’avanzava vittorioso in mezzo ai mille getti d’acqua, sorpassando a grandi salti piazze, giardini, grandi edifici di pietra, piccoli cimiteri, e faceva da tutte le parti retrocedere pompieri, soldati e cittadini, come un esercito in rotta, flagellandoli alle spalle con una pioggia di carboni roventi. Si compievano, anche in quell’orrenda confusione, dei belli atti di coraggio e di umanità. Si videro in molti punti, fra le rovine ardenti delle case, sventolare i veli bianchi delle Suore di Carità, curve sui moribondi; dei turchi che si slanciarono tra le fiamme e ricomparvero poco dopo sollevando sulle braccia scorticate dei bambini cristiani; altri musulmani che, dinanzi a una casa infiammata, immobili, colle braccia incrociate in mezzo a una famiglia cristiana in preda alla disperazione, offrivano freddamente cento lire turche a chi salvasse un ragazzo europeo rimasto nel fuoco; alcuni che raccoglievano in drappelli, per le strade, i bimbi smarriti, e li legavano colle bende del turbante, per restituirli poi ai parenti; altri che aprivano le loro case ai fuggitivi seminudi; più d’uno, che, per dar un esempio di coraggio e di disprezzo dei beni terreni, mentre la propria casa bruciava, stava seduto nella via sopra un tappeto, fumando tranquillamente il narghilè, e si faceva in là, con suprema indifferenza, man mano che le fiamme s’avvicinavano. Ma il coraggio e la freddezza d’animo non valevano più oramai contro quella tempesta di fuoco. A momenti, pareva che, scemando un poco il vento, l’incendio rimettesse della sua furia; ma subito il vento ricominciava a soffiare con maggior veemenza, e le fiamme, che s’erano appena risollevate, tornavano a curvarsi con impeto e a vibrare come frecce le loro punte diritte e implacabili, levando uno strepito cupo e precipitoso, rotto dagli scoppi improvvisi delle farmacie piene di petrolio, dalle detonazioni del gas sparso per le case, di cui i tubi disfatti mandavano fuori rigagnoli di piombo fuso; dai tetti che rovinavano d’un colpo come schiacciati da una valanga; dal crepitìo dei giardini di cipressi che si contorcevano e s’infiammavano a un tratto, sciogliendosi in una pioggia di resina ardente; dai gruppi di vecchie case di legno, che s’accendevano scoppiettando come fuochi d’artifizio, e sprigionavano fasci enormi di fiamme bianche in cui parevano che soffiassero mantici di cento officine. Era uno stritolamento, un rovinio, una distruzione rabbiosa, che pareva prodotta nello stesso tempo da un incendio, da un’inondazione, da una convulsione della terra e dalla rapina d’un esercito. Nessuno aveva mai né visto né sognato un simile orrore. La popolazione pareva impazzita. Per le strade di Pera era un rimescolamento vertiginoso e un urlio forsennato come sul ponte d’un bastimento nel momento del naufragio. In mezzo ai mobili rotolati, sotto al balenio delle spade degli ufficiali, fra gli urti e le bastonate dei facchini e dei portatori d’acqua, in mezzo ai cavalli dei Pascià e alle frotte dei pompieri che passavano di corsa investendo e rovesciando quanto incontravano, famiglie italiane, francesi, greche, armene, poveri e ricchi, donne e fanciulli, smarriti, smemorati, si cercavano brancolando, si chiamavano gridando e piangendo, soffocati dal fumo e accecati dalle scintille; passavano ambasciatori, seguiti da drappelli di servi, carichi di carte e di libri; frati che innalzavano un crocifisso sopra la folla; gruppi di donne turche che portavano fra le braccia gli oggetti più preziosi dell’arem; stuoli di gente curva sotto spoglie di chiese, di teatri, di scuole, di moschee; e a quando a quando, una nuvola enorme di fumo caliginoso, spinta giù da una ventata improvvisa, immergeva tutti nelle tenebre e cresceva lo scompiglio e il terrore. A crescere ancora gli orrori di quel disastro, c’era, come sempre, ma più quel giorno che mai, una miriade di ladri d’ogni paese, sbucati da tutti i covi di Costantinopoli, riuniti a drappelli d’intesa fra loro, e vestiti da facchini, da signori o da soldati, i quali entravano nelle case e rubavano a man salva, e correvano poi in frotte a Kassim-Pascià e a Tataola, a depositarvi il bottino; e i soldati li cacciavano, stendendosi in cordoni, e assalendoli a pattuglie, e seguivano lotte, dispersioni e inseguimenti, che aggiungevano sgomento a sgomento. I pompieri, i facchini, i portatori d’acqua, spalleggiati dai loro parenti, stretti in bande brigantesche, sotto gli occhi delle famiglie desolate di cui ardevano le case, interrompevano il lavoro, e mettevano a prezzo d’oro la continuazione. I mobili ammucchiati a traverso le strade strette, difesi dalle famiglie, erano presi d’assalto da torme di predoni, colle armi alla mano, e poi ridifesi, come barricate, dall’assalto di altri predoni. Turbe di fuggitivi, incontrandosi colle loro robe nei varchi angusti, si disputavano ferocemente la precedenza del passaggio, e lasciavano il terreno ingombro di gente soffocata o ferita. Ma già dopo le prime quattr’ore d’incendio, la furia del foco era tale che pochi s’affannavano più per le proprie robe, e a tutti pareva già molto di metter in salvo la vita. Due terzi di Pera ardevano, e le fiamme, correndo sempre più rapidamente in tutte le direzioni, accerchiavano quasi all’improvviso dei vasti spazi prima che la gente, ch’era dentro, se ne avvedesse. Centinaia di sventurati, stretti in folla, si slanciavano su per una stradicciuola tortuosa per cercare uno scampo, e improvvisamente, a una svoltata, si vedevano venir contro un uragano di vampe e di fumo, che li ricacciava indietro, forsennati, a cercare un’altra uscita. Famiglie intere, – ed una, fra queste, di ventidue persone, – erano tutt’a un tratto circondate, asfissiate, arse, carbonizzate. Presi dalla disperazione, si rifugiavano nelle cantine dove rimanevano soffocati, si precipitavano nei pozzi e nelle cisterne, s’impiccavano agli alberi, o dopo aver cercato inutilmente un ricovero nei ripostigli più segreti della casa, smarrita la ragione, uscivano all’aperto e correvano a buttarsi nelle fiamme. Dai luoghi alti di Pera, si vedevano giù per le chine, in mezzo a cerchi di fuoco, famiglie inginocchiate sulle terrazze, colle braccia tese e le mani giunte, che chiedevano al cielo il soccorso che non speravano più dalla terra. Si vedevano venir giù di corsa dalle alture di Pera e sparpagliarsi per Galata, per Top-hanè, per Funduclù, per i bassi cimiteri, stormi di gente pallida e scapigliata, stravolta dal terrore, che cercava ancora dove nascondersi, come se fosse inseguita dal fuoco; fanciulli insanguinati, donne lacere, coi capelli arsi, che stringevano fra le braccia bimbi morti o acciecati; uomini col viso e le braccia scorticate che si scontorcevano per terra fra gli spasimi dell’agonia; vecchi singhiozzanti come bambini, signori ridotti alla miseria che davano del capo nei muri, giovanetti deliranti che andavano a cadere estenuati sulla riva del Corno d’oro, famiglie che portavano cadaveri anneriti, sventurati impazziti dallo spavento che trascinavano seggiole attaccate a uno spago o si serravano sul petto delle bracciate di cocci e di cenci, prorompendo in grida lamentevoli o in risa frenetiche. E intanto, continuavano a salire dai quartieri bassi, dagli arsenali di Ters- hanè e di Top-hanè, dalle caserme, dalle moschee, dai palazzi del Sultano, e correvano come a un assalto, urlando Janghen var e Allah, su per le colline, fra il turbinìo della cenere e delle scintille, sotto una pioggia di caligine ardente, per le strade coperte di tizzoni e di rottami, battaglioni di nizam, bande di ladri, falangi di pompieri, generali, dervis, messi della Corte, famiglie che tornavano indietro a cercare i parenti perduti, predatori ed eroi, la sventura, la carità e il delitto, confusi in una turba spaventevole, che montava rumoreggiando come un mare in tempesta, colorata dai riflessi vermigli dell’immensa fornace. E poco lontano da quell’inferno, rideva, come sempre, la maestà serena di Stambul e la bellezza primaverile della riva asiatica, specchiata dal mar di Marmara e dal Bosforo, coperto di bastimenti immobili; una folla immensa, che faceva nere tutte le rive, assisteva muta e impassibile allo spettacolo spaventoso; i muezzin annunziavano con lente cantilene dai terrazzi dei minareti il tramonto del sole; gli uccelli roteavano allegramente intorno alle moschee delle sette colline; e i vecchi turchi, seduti all’ombra dei platani, sopra le alture verdi di Scutari, mormoravano con voce pacata: – È sonata l’ultima ora per la città dei Sultani. – Il giorno prescritto è venuto. – La sentenza d’Allah si compisce. – Così sia –

Così sia.

L’incendio, per fortuna, non si protrasse nella notte. Alle sette della sera s’accendeva, per ultimo, il palazzo dell’ambasciata d’Inghilterra; dopo di che il vento cessava improvvisamente, e le fiamme morivano, spontaneamente o soffocate, da tutte le parti.

In sei ore due terzi di Pera erano stati distrutti dalle fondamenta, nove mila case incenerite, due mila persone morte.

Dopo l’incendio famoso del 1756, che distrusse ottanta mila case, e spianò due terzi di Stambul, sotto il regno di Otmano III, non s’era più visto un disastro così tremendo; e nessun incendio, dalla presa di Costantinopoli in poi, mieté un così gran numero di vite.

Il giorno seguente Pera offriva un aspetto meno spaventevole, ma non meno triste che durante l’infuriare dell’incendio. Dov’era passato il fuoco, era un deserto, e apparivano le forme nude e sinistre della grande collina; nuovi prospetti, una luce nuova, vastissimi spazi coperti di cenere in mezzo ai quali non rimanevano che le torricine affumicate dei camini, come monumenti funebri; quartieri interi scomparsi come accampamenti di beduini portati via dall’uragano; strade e crocicchi di cui non rimanevano più che le tracce nere e fumanti sulla terra, fra le quali erravano migliaia di sventurati cenciosi e sparuti, che chiedevano l’elemosina in mezzo a un via vai di soldati, di medici, di monache, di sacerdoti d’ogni religione e d’impiegati di tutti i gradi, che distribuivano pane e denaro, e guidavano lunghe file di carri carichi di materasse e di coperte, mandate dal governo per la gente rimasta senza casa. Il governo aveva fatto pure distribuire le tende dei soldati. Le alture di Tataola e il grande cimitero armeno erano coperti d’accampamenti, in cui brulicava una folla immensa. Per tutto si vedevano strati e monti di masserizie su cui sedevano famiglie estenuate e istupidite. Nel vasto cimitero di Galata erano sparsi e accatastati alla rinfusa, come in un bazar messo sottosopra, lungo i sentieri e in mezzo ai sepolcri, divani, letti, cuscini, pianoforti, quadri, libri, carrozze sconquassate, cavalli feriti legati ai cipressi, portantine dorate d’ambasciatori e gabbie di pappagalli degli arem, custoditi da una folla di servi e di facchini neri di caligine e cascanti di sonno. Una poveraglia innumerevole, immonda, non mai veduta, girava per le strade a cercar chiodi e serrature fra le macerie, scansando i soldati e i pompieri addormentati per terra, sfiniti dalle fatiche della notte; si vedeva per tutto gente affaccendata a rizzar baracche sulle rovine delle proprie case, con tende ed assiti; famiglie inginocchiate in mezzo ai muri affumicati di chiese senza tetto, dinanzi ad altari bruciati; gruppi di uomini e di donne che correvano affannosamente, col capo chino, osservando viso per viso lunghe file di cadaveri carbonizzati e sformati, e lì riconoscimenti, grida disperate, scoppi di pianto, gente che stramazzava come fulminata, in mezzo a una processione di lettighe e di bare, a un polverio denso, a un’aria infocata, a un puzzo di carni arse, a nuvoli di scintille che si sollevavano improvvisamente sotto le vanghe e i picconi degli scavatori, e ricadevano sopra una folla fitta, lenta, silenziosa, sbalordita, accorsa da tutte le parti di Costantinopoli, sopra alla quale apparivano le facce pallide e gravi dei Consoli e degli Ambasciatori, che arrestavano i cavalli sui crocicchi, e guardavano intorno sgomentati dall’immensità del disastro.

Eppure anche quell’immenso disastro, come segue sempre nei paesi orientali, fu presto dimenticato. Quattro anni dopo io non ne vidi più traccia, fuorché qualche tratto di terreno sgombro all’estremità di Pera, dinanzi all’altura di Tataola. Dell’incendio si parlava già come d’un avvenimento molto lontano. Per qualche tempo, mentre le ceneri erano ancora calde, i giornali avevano chiesto al governo dei provvedimenti: che riordinasse il corpo dei pompieri, che mutasse le pompe, che si procurasse maggior abbondanza d’acqua, che regolasse la costruzione delle case; ma il governo aveva fatto il sordo e gli europei avevano rimesso il cuore in pace, continuando a vivere alla turca, ossia fidando un po’ nel buon Dio e un po’ nella buona fortuna.

Così, nulla o quasi nulla essendo mutato, si può andar sicuri che quello del 1870 non fu l’ultimo dei grandi incendi dai quali «è scritto» che la città dei Sultani sia ogni tanti anni desolata. Le case di Pera sono ora quasi tutte, è vero, di muratura; ma costrutte la maggior parte malamente, da architetti senza studii e senza esperienza, non invigilati dal Governo, e spesso anche costrutte dal primo venuto, in maniera che molte rovinano prima d’esser terminate, e quelle che rimangono su, non possono opporre alcuna resistenza alle fiamme. L’acqua, specialmente a Pera, è sempre scarsa e soggetta a un monopolio vergognoso; e siccome viene in gran parte dai serbatoi del villaggio di Belgrado, costrutti dai Romani, manca affatto quando non cadono piogge abbondanti in primavera e in autunno; onde chi ha denari deve pagarla a peso d’oro e i poveri bevono fango. I pompieri sono sempre piuttosto una grande banda di malfattori, che un corpo ordinato di operai; banda composta di gente d’ogni paese, dipendenti più di nome che di fatto dal Seraschierato, da cui non ricevono che una razione di pane; inesperti, indisciplinati, ladri, detestati e temuti dalla popolazione quanto il fuoco che non sanno spegnere, e sospetti, non senza fondamento, di desiderare gl’incendi, come occasione di far bottino. Le pompe non scarseggiano, è vero, e i turchi ne vanno alteri come di macchine meravigliose; ma sono ridicole carabattole, che contengono una dozzina di litri d’acqua, e mandano uno zampillo sottilissimo, piuttosto adatto a innaffiare giardini che a spegnere incendi. E sarebbe nondimeno una gran fortuna, se rimanendo questi inconvenienti, fossero cessati gli altri, che sono molto più gravi. Non è credibile, senza dubbio, quello che molti credono ancora, che il Governo, cioè, susciti gl’incendi per allargare le strade, chè il danno e il pericolo sarebbero troppo sproporzionati ai vantaggi; né accade più come per il passato, che il «partito d’opposizione» dia fuoco a un quartiere di Costantinopoli per spaventare il Sultano, né che l’esercito incendi un sobborgo per ottenere un accrescimento di paga. Ma il sospetto, che gl’incendi siano molte volte suscitati da coloro che ne possono trarre guadagno, è sempre vivo, e il fatto provò troppo spesso che non è un sospetto infondato. Per il che la popolazione vive in un’ansietà continua. Teme dei portatori d’acqua, dei facchini, degli architetti, dei mercanti di legna e di calce, e massimamente dei servitori, che sono la peggior genìa di Costantinopoli, legati la maggior parte con ladri, i quali sono alla loro volta ordinati in associazioni e in comitati, da cui altre compagnie occulte comprano la roba rubata e facilitano con vari mezzi il delitto. E la polizia locale mostra con questa gente una fiacchezza, per non chiamarla indulgenza, la quale produce quasi gli effetti della complicità. Non fu mai condannato un incendiario. Raramente i ladri, dopo gl’incendi, sono colti e puniti. È anche più raro che gli oggetti sequestrati dalla polizia siano restituiti ai proprietari. Di più, essendoci a Costantinopoli del canagliume di tutti i paesi, l’azione della giustizia è inceppata in mille modi dai trattati internazionali; i Consolati reclamano a sé i malfattori della propria nazione; i processi durano un secolo; molti delinquenti scappano; il timore del castigo non serve quasi affatto di freno agli scellerati, e il saccheggio negl’incendi è considerato da loro quasi come un privilegio tacitamente riconosciuto dalle autorità, come era altre volte per gli eserciti il mettere a sacco le città espugnate. Per questo la parola «incendio» significa ancora per la popolazione di Costantinopoli «tutte le sventure» e il grido di Janghen var è sempre un grido tremendo, solenne, fatale, al cui suono tutta la città si rimescola fin nel più profondo delle sue viscere, come all’annunzio d’un castigo di Dio. E chi sa quante volte la grande metropoli dovrà ancora essere incenerita e rialzata sulle sue ceneri prima che la civiltà europea abbia piantato la sua bandiera sul palazzo imperiale di Dolma-Bagcé!

Nei tempi andati, quando scoppiava un incendio in Costantinopoli, se il Sultano si trovava in quel momento nell’arem, gli portava l’annunzio del pericolo un’odalisca tutta vestita color di porpora dal turbante alle babbucce, la quale aveva l’ordine di presentarsi a Lui in qualunque luogo egli fosse; fosse anche stato in braccio alla più cara delle sue favorite. Essa non aveva che da presentarsi sulla soglia: il color di fuoco dei suoi panni era l’annunzio muto della sventura. Ebbene, chi crederebbe che fra tante immagini grandiose e terribili che mi si affacciano alla mente quando penso agl’incendi di Costantinopoli, sia la figura di quell’odalisca quella che scuote più vivamente tutte le mie fibre d’artista? Io vorrei essere pittore per dipingere quel quadro, e supplicherò tutti i pittori di dipingerlo, sin che n’abbia trovato uno che s’innamori dell’argomento, e a lui sarò grato per la vita. Egli rappresenterà, in una stanza dell’arem imperiale, tappezzata di raso e rischiarata da una luce soavissima, sopra un largo divano, accanto a una circassa bionda di quindici anni, coperta di perle, Selim I, il Sultano tremendo, che s’è svincolato impetuosamente dalle braccia della sua cadina, e fissa i grand’occhi atterriti sopra l’odalisca purpurea, muta, sinistra, ritta sulla soglia come una statua, la quale, con un volto pallido che rivela la venerazione e il terrore, sembra voler dire: – Re dei Re, Allà ti chiama e il tuo popolo desolato t’aspetta! – e sollevando la cortina della porta, mostra di là da un terrazzo, in una grande lontananza azzurrina, la città enorme che fuma.

Leggi su Wikipedia

Edizione elettronica tratta da Liber Liber

Opera di riferimento: “Costantinopoli” di Edmondo De Amicis, Fratelli Treves editori, Milano 1877

Alla edizione elettronica ha contribuito Vittorio Volpi, volpi@galactica.it

Revisione: Catia Righi, catia_righi@tin.it

Pubblicato su Liber Liber da Marco Calvo, al quale vanno i nostri ringraziamenti.

Costantinopoli è un libro di ricordi scritto da Edmondo De Amicis e pubblicato nel 1877. Il soggetto dell’opera è il viaggio di più giorni fatto nel 1874, in compagnia dell’amico pittore Enrico Junck, a Istanbul, capitale dell’Impero Ottomano, quale corrispondente per conto della rivista Illustrazione Italiana.

De Amicis ha elaborato l’opera raccogliendo tre anni dopo la visita le impressioni in un libro, parte dagli appunti presi durante il viaggio e parte da memorie personali. Ne emergono molte informazioni sulla Istanbul del secolo XIX e sulla storia ottomana. L’opera originale comprendeva anche 45 incisioni di Enrico Junck. La prima edizione fu pubblicata nel 1877 in due volumi. Cesare Biseo ne illustrò un’edizione del 1882, a causa della prematura scomparsa di Junck.

L’opera riscosse un successo immediato e fu tradotta in molte lingue, oltre naturalmente al turco, ma ricevette anche critiche severe, come quella di Remigio Zena nel suo diario di bordo In Yacht da Genova a Costantinopoli (1887). Nel suo libro Istanbul – Memory of a City, lo scrittore turco Orhan Pamuk (premio Nobel per la letteratura 2006) ha definito Costantinopoli di Edmondo de Amicis il miglior libro scritto su Istanbul nell’Ottocento, seguito da Costantinopoli di Théophile Gautier (1852). Umberto Eco, nell’introduzione ad una nuova ristampa del 2005, ha affermato che la descrizione della città fatta da De Amicis appare come la più cinematografica.