3- Il ponte

INDICE

| L ’arrivo |

| Cinque ore dopo |

| Il ponte |

| Stambul |

| All’albergo |

| Costantinopoli |

| Galata |

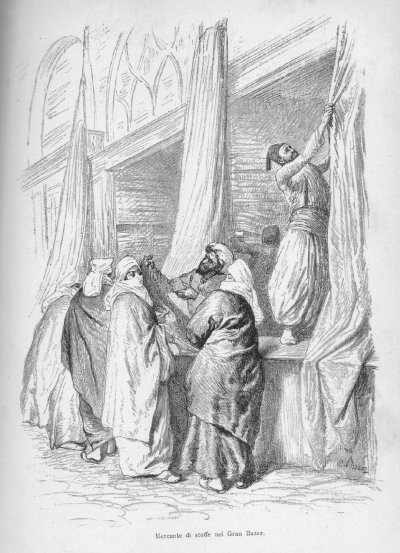

| Il Gran Bazar |

| La vita a Costantinopoli |

| Santa Sofia |

| Dolma Bagcè |

| Le Turche |

| Ianghen Var |

| Le mura |

| L’antico Serraglio |

| Gli ultimi giorni |

| I Turchi |

| Il Bosforo |

Per vedere la popolazione di Costantinopoli bisogna andare sul ponte galleggiante, lungo circa un quarto di miglio, che si stende dalla punta più avanzata di Galata fino alla riva opposta del Corno d’oro, in faccia alla grande moschea della sultana Validè. L’una e l’altra riva sono terra europea; ma si può dire che il ponte unisce l’Europa all’Asia, perché in Stambul non v’è d’europeo che la terra, ed hanno colore e carattere asiatico anche i pochi sobborghi cristiani che le fanno corona. Il Corno d’Oro, che ha l’aspetto d’un fiume, separa, come un oceano, due mondi. Le notizie degli avvenimenti d’Europa, che circolano per Galata e per Pera, vive, chiare, minute, commentate, non giungono all’altra riva che monche e confuse come un eco lontano; la fama degli uomini e delle cose più grandi dell’Occidente, s’arresta dinanzi a quella poc’acqua, come dinanzi a un baluardo insuperabile; e su quel ponte dove passano centomila persone al giorno, non passa ogni dieci anni un’idea.

Stando là, si vede sfilare in un’ora tutta Costantinopoli. Sono due correnti umane inesauribili, che s’incontrano e si confondono senza posa dal levar del sole al tramonto, presentando uno spettacolo del quale non sono certamente che una pallida immagine i mercati delle Indie, le fiere di Niinj-Norgorod e le feste di Pekino.

Per veder qualche cosa bisogna fissarsi un piccolo tratto del ponte e non guardare che lì; se si vaga cogli occhi, la vista s’abbarbaglia e la testa si confonde. La folla passa a grandi ondate, ognuna delle quali offre mille colori, ed ogni gruppo di persone rappresenta un gruppo di popoli. S’immagini pure qualunque più stravagante accozzo di tipi, di costumi e di classi sociali; non si giungerà mai ad avere un’idea della favolosa confusione che si vede là nello spazio di venti passi e nel giro di dieci minuti. Dietro una frotta di facchini turchi, che passano correndo, curvi sotto pesi enormi, s’avanza una portantina intarsiata di madreperla e d’avorio, a cui fa capolino una signora armena; e ai due lati un beduino ravvolto in un mantello bianco e un vecchio turco col turbante di mussolina e il caffettano color celeste, accanto al quale cavalca un giovane greco seguito dal suo dracomanno colla zuavina ricamata, e un dervis col gran cappello conico e la tonaca di pelo di cammello, che si scansa per lasciar passare la carrozza d’un ambasciatore europeo, preceduta da un battistrada gallonato. Tutto questo non si vede, s’intravvede. Prima che vi siate voltati indietro, vi trovate in mezzo a una brigata di Persiani col berrettone piramidale d’astrakan, passati i quali vi vedete dinanzi un ebreo insaccato in un lungo vestito giallo aperto sui fianchi; una zingara scapigliata, che porta un bambino in un sacco appeso alla schiena; un prete cattolico, con bastone e breviario; mentre in mezzo a una folla confusa di greci, di turchi e d’armeni, s’avanza gridando: – Largo! – un grosso eunuco a cavallo che precede una carrozza turca, dipinta a fiori e ad uccelli, con dentro le donne d’un arem, vestite di violetto e di verde, e ravvolte in grandi veli bianchi; e dietro, una suora di carità d’uno spedale di Pera, seguita da uno schiavo africano che porta una scimmia, e da un raccontatore di storie in abito di negromante. E, cosa naturale, ma che par strana al nuovo venuto, tutta questa gente così diversa s’incontra e passa oltre senza guardarsi, come la folla di Londra; nessuno si ferma; tutti vanno a passo affrettato, e su cento visi, non se ne vede uno che sorrida. L’albanese colle sottanine bianche e i pistoloni alla cintura, passa accanto al tartaro vestito di pelle di montone; il turco a cavallo a un asino bardato con gran pompa, guizza fra due file di cammelli; dietro all’aiutante di campo dodicenne d’un principino imperiale, piantato sopra un corsiero arabo, barcolla un carro carico delle masserizie bizzarre d’una casa turca; la mussulmana a piedi, la schiava velata, la greca colla berrettina rossa e le trecce giù per le spalle, la maltese incappucciata nella faldetta nera, l’ebrea vestita dell’antichissimo costume della Giudea, la negra ravvolta in uno scialle variopinto del Cairo, l’armena di Trebisonda tutta nera e velata come un’apparizione funebre, si trovano qualche volta in una sola fila, come se vi si fossero messe apposta, per prender risalto l’una dall’altra. È un mosaico cangiante di razze e di religioni che si compone e si scompone continuamente con una rapidità che si può appena seguire collo sguardo. È bello tener gli occhi fissi sul tavolato del ponte, non guardando altro che i piedi: passano tutte le calzature della terra, da quella d’Adamo agli stivaletti all’ultima moda di Parigi: babbucce gialle di turchi, rosse di armeni, turchine di greci, nere d’israeliti; sandali, stivaloni del Turkestan, ghette albanesi, scarpette scollate, gambass di mille colori dei cavallari dell’Asia minore, pantofole ricamate d’oro, alpargatas alla spagnola, calzature di raso, di corda, di cenci, di legno, fitte in maniera che mentre se ne guarda una, se ne intravvedono cento. A non badarci bene, c’è da essere rovesciati a ogni passo. Ora è un portatore d’acqua con un otre colossale sul dorso, ora una signora russa a cavallo, ora un drappello di soldati imperiali, vestiti alla zuava, che par che vadano all’assalto, ora una squadra di facchini armeni che passano reggendo sulle spalle, a due a due, delle lunghissime sbarre, a cui sono sospese delle balle smisurate di mercanzia; ora delle frotte di turchi che si lanciano a destra e a sinistra del ponte per imbarcarsi sui piroscafi. È uno scalpiccio, un fruscio, un sonare di voci esotiche, di note gutturali, d’aspirazioni, d’interiezioni incomprensibili, in mezzo a cui le poche parole francesi o italiane che arrivano agli orecchi di tratto in tratto, fanno l’effetto di punti luminosi in una tenebra fitta. Le figure che dan più nell’occhio in quella folla, sono i Circassi, che vanno per lo più a tre, a cinque insieme, a passo lento; pezzi d’uomini barbuti, dalla faccia terribile, che portano un grosso berrettone di pelo alla foggia dell’antica guardia napoleonica, un lungo caffettano nero, un pugnale alla cintura e un cartucciere d’argento sul petto; vere figure di briganti, ognuno dei quali pare che sia venuto a Costantinopoli per vendere una figliola o una sorella, e debba avere le mani intrise di sangue russo. Poi i siriani col loro vestito in forma di dalmatica bizantina e il capo ravvolto in un fazzoletto rigato d’oro; i bulgari, vestiti d’un saio grossolano, con un berretto incoronato di pelliccia; i giorgiani con un caschetto di cuoio verniciato e la tunica stretta alla vita da un cerchio metallico; i greci dell’arcipelago coperti da capo a piedi di ricami, di nappine e di bottoncini luccicanti. La folla di tanto in tanto radeggia un poco; ma subito s’avanzano altre frotte serrate, ondate di papaline rosse e di turbanti bianchi, in mezzo ai quali spuntano cappelli cilindrici, ombrelle e pettinature piramidali di signore europee, che par che galleggino portate via da quel torrente musulmano. C’è da stupire soltanto a notare la varietà della gente di religione. Qui luccica il cocuzzolo d’un padre cappuccino, là torreggia il turbante alla giannizzera d’un ulema, più in là ondeggia il velo nero d’un prete armeno. Passano degli iman con la tunica bianca, delle monache stimmatine, dei cappellani dell’esercito turco, vestiti di verde, con la sciabola al fianco, dei frati domenicani, dei pellegrini reduci dalla Mecca con un talismano appeso al collo, dei gesuiti, dei dervis, – e questo è strano davvero – dei dervis che nelle moschee si straziano le carni in espiazione dei peccati, e passando il ponte si riparano dal sole coll’ombrellino. A starci bene attenti, seguono in quella confusione mille piccoli accidenti amenissimi. È un eunuco che mostra il bianco dell’occhio a un zerbinotto cristiano, il quale ha guardato troppo curiosamente dentro alla carrozza della sua padrona; è una cocotte francese, vestita coll’ultimo figurino, che pedina il figliuolo d’un pascià ingioiellato e inguantato; è una signora di Stambul che finge di aggiustarsi il velo per sbirciar lo strascico d’una signora di Pera; è un sergente di cavalleria in uniforme di gala, che si ferma nel bel mezzo del ponte, si stringe il naso con due dita e slancia nello spazio un guai a chi tocca, da mettere i brividi; è un ciurmadore che, preso un soldo da un povero diavolo, gli fa sul viso un gesto cabalistico, che lo deve guarire del mal d’occhi; è una famiglia di viaggiatori grandi e piccini, arrivata quel giorno stesso, che s’è smarrita in mezzo a una turba di canaglia asiatica, e la madre cerca i bimbi che strillano, e gli uomini si fanno largo a spintoni. I cammelli, i cavalli, le portantine, le carrozze, i buoi, le carrette, le botti rotolate, gli asini sanguinolenti, i cani spelacchiati, formano delle lunghe file, che dividono per mezzo la folla. Qualche volta passa un grosso pascià di tre code, sdraiato in una carrozza splendida, seguito a piedi dal suo portapipa, dalla sua guardia e da un nero, e allora tutti i turchi salutano toccandosi la fronte e il petto, e le mendicanti musulmane, orribili megere, col volto imbacuccato e il seno nudo, si slanciano agli sportelli chiedendo l’elemosina. Gli eunuchi fuor di servizio, passano a due, a tre, a cinque insieme, con la sigaretta in bocca; e si riconoscono alla molle corpulenza, alle lunghe braccia, ai grandi abiti neri. Le belle bambine turche, vestite da maschietti, con calzoncini verdi e panciottini rosati o gialli, corrono e saltellano con un’agilità felina, facendosi largo con le piccole mani tinte di color di porpora. I lustrascarpe con la cassetta dorata, i barbieri ambulanti con la seggiola e la catinella in mano, i venditori d’acqua e di dolci, fendono la calca in tutte le direzioni, urlando in greco ed in turco. A ogni passo si vede luccicare una divisa militare: ufficiali in fez e calzoni scarlatti, col petto costellato di decorazioni; palafrenieri del serraglio, che paiono generali d’armata; gendarmi con un arsenale alla cintura; zeibek, o soldati liberi, con quegli enormi calzoni a borsa deretana, che danno loro il profilo della venere ottentotta; guardie imperiali, con un lungo pennacchio bianco sul casco e il petto coperto di galloni; guardie di città che girano colle manette fra le mani; guardie di città a Costantinopoli! È come chi dicesse: gente incaricata di tener a segno l’oceano Atlantico. È bizzarro il contrasto di tutto quell’oro e di tutti quei cenci, della gente sovraccarica di roba, che paion bazar ambulanti, e della gente quasi nuda. Il solo spettacolo della nudità è una meraviglia. Si vedono tutte le sfumature della pelle umana, dal bianco latteo dell’Albania al nero corvino dell’Africa centrale e al nero azzurrognolo del Darfur; dei petti che, a picchiarli, par che debbano risonare come vasi di bronzo, o sgretolarsi come forme di terra secca; schiene oleose, pietrose, lignee, irsute come dorsi di cinghiale; braccia rabescate di rosso e di blu, con disegni di rami e di fiori, e iscrizioni del Corano e immagini grossolane di battelli, e di cuori attraversati da frecce. Ma in una prima passeggiata, per il ponte, non c’è né tempo né modo d’osservare tutti questi particolari. Mentre guardate i rabeschi d’un braccio, il vostro cicerone vi avverte che è passato un serbo, un montenegrino, un valacco, un cosacco dell’Ukrania, un cosacco del Don, un egiziano, un tunisino, un principe d’Imerezia. C’è appena tempo a tener d’occhio le nazioni. Pare che Costantinopoli sia sempre quella che fu: la capitale di tre continenti e la regina di venti vicereami. Ma nemmeno quest’idea risponde alla grandezza di quello spettacolo, e si fantastica un incrociamento d’emigrazioni, prodotto da qualche enorme cataclisma che abbia sconvolto l’antico continente. Un occhio esperto discerne ancora in quel mare magno i volti e i costumi della Caramania e dell’Anatolia, quei di Cipro e di Candia, quei di Damasco e di Gerusalemme, il druso, il curdo, il maronita, il talemano, il pumacco, il croato, ed altre innumerevoli varietà dell’innumerevole confederazione d’anarchie che si stende dal Nilo al Danubio e dall’Eufrate all’Adriatico. Chi cerca il bello e chi cerca l’orrido, trovano qui egualmente superati i loro più audaci desideri: Raffaello rimarrebbe estatico e il Rembrandt si caccerebbe le mani nei capelli. La più pura bellezza della Grecia e delle razze caucasee, è mescolata coi nasi camusi e colle teste schiacciate; vi passano accanto figure di regine e facce di furie; visi imbellettati e visi sformati dai morbi e dalle ferite, piedoni colossali e piedini circassi lunghi come la mano, facchini giganteschi, enormi pinguedini di turchi, e neri stecchiti come scheletri, larve d’uomini che mettono pietà e raccapriccio; tutti gli aspetti più strani in cui si possano presentare al mondo la vita ascetica, l’abuso della voluttà, le fatiche estreme, l’opulenza che impera e la miseria che muore. E nondimeno la varietà di vestimenti è senza confronto più meravigliosa della varietà delle persone. Chi sente i colori, ci ha da ammattire. Non ci son due persone vestite eguali. Sono scialli attorcigliati intorno al capo, bendature di selvaggi, corone di cenci, camicie e sottovesti rigate e quadrettate come il vestito d’arlecchino, cinture irte di coltellacci che salgono dai fianchi alle ascelle, calzoni alla mammalucca, mezze mutande, gonnellini, toghe, lenzuoli che strascicano, abiti ornati d’ermellino, panciotti che sembrano corazze d’oro, maniche a gozzo e a sgonfietti, vestiti monacali e spudorati, uomini abbigliati da donna, donne che sembran uomini, pezzenti che sembran principi, un’eleganza di stracci, una follia di colori, una profusione di frange, di gale, di frappe, di svolazzi, d’ornamenti teatrali e bambineschi, che dà l’immagine d’un veglione dentro a un immenso manicomio, in cui abbiano vuotate le loro casse tutti i rigattieri dell’universo. Sopra il mormorio sordo, che esce da questa moltitudine, si sentono gli strilli acuti dei ragazzi greci, carichi di giornali d’ogni lingua; le grida stentoree dei facchini, le risa sgangherate delle donne turche, le voci infantili degli eunuchi, i trilli in falsetto dei ciechi che cantano versetti del Corano, il rumor cupo del ponte che ondeggia, i fischi e le campanelle di cento piroscafi, di cui il vento abbatte tratto tratto il fumo denso sopra la folla, in modo che per qualche minuto non si vede più nulla. Questa mascherata di popoli scende nei vaporini che partono ogni momento per Scutari, per il villaggio del Bosforo e per i sobborghi del Corno d’oro; si spande per Stambul, nei bazar, nelle moschee, nei borghi di Fanar e di Balata, fino ai quartieri più lontani del mar di Marmara; irrompe sulla riva franca, a destra verso i palazzi del Sultano, a sinistra verso gli alti quartieri di Pera, di dove poi ricasca sul ponte per le innumerevoli stradicciole che serpeggiano lungo i fianchi delle colline; e allaccia così l’Asia e l’Europa, dieci città e cento sobborghi, in una rete di faccende, d’intrighi e di misteri, dinanzi a cui l’immaginazione si sgomenta. Pare che questo spettacolo debba mettere allegrezza. E non è vero. Passata la prima meraviglia, i colori festosi si sbiadiscono: non è più una grande processione carnevalesca che ci passa dinanzi; è l’umanità intera che sfila con tutte le sue miserie, con tutte le sue follie, coll’infinita discordia delle sue credenze e delle sue leggi; è un pellegrinaggio di popoli decaduti e di razze avvilite; una immensità di sventure da soccorrere, di vergogne da lavare, di catene da rompere; un cumulo di tremendi problemi scritti a caratteri di sangue, e che non si scioglieranno che con torrenti di sangue; e questo immenso disordine rattrista. E poi il senso della curiosità è prima rintuzzato che soddisfatto da questa sterminata varietà di cose strane. Che misteriosi rivolgimenti accadono nell’anima umana! Non era passato un quarto d’ora dal mio arrivo sul ponte, che stavo appoggiato alle spallette, rabescando sbadatamente un pezzo di trave con la matita, e dicendo a me stesso, tra uno sbadiglio e l’altro, che c’è qualchecosa di vero in quella famosa sentenza della Stael, che il viaggiare è il più triste dei piaceri.

Leggi su Wikipedia

Edizione elettronica tratta da Liber Liber

Opera di riferimento: “Costantinopoli” di Edmondo De Amicis, Fratelli Treves editori, Milano 1877

Alla edizione elettronica ha contribuito Vittorio Volpi, volpi@galactica.it

Revisione: Catia Righi, catia_righi@tin.it

Pubblicato su Liber Liber da Marco Calvo, al quale vanno i nostri ringraziamenti.

Costantinopoli è un libro di ricordi scritto da Edmondo De Amicis e pubblicato nel 1877. Il soggetto dell’opera è il viaggio di più giorni fatto nel 1874, in compagnia dell’amico pittore Enrico Junck, a Istanbul, capitale dell’Impero Ottomano, quale corrispondente per conto della rivista Illustrazione Italiana.

De Amicis ha elaborato l’opera raccogliendo tre anni dopo la visita le impressioni in un libro, parte dagli appunti presi durante il viaggio e parte da memorie personali. Ne emergono molte informazioni sulla Istanbul del secolo XIX e sulla storia ottomana. L’opera originale comprendeva anche 45 incisioni di Enrico Junck. La prima edizione fu pubblicata nel 1877 in due volumi. Cesare Biseo ne illustrò un’edizione del 1882, a causa della prematura scomparsa di Junck.

L’opera riscosse un successo immediato e fu tradotta in molte lingue, oltre naturalmente al turco, ma ricevette anche critiche severe, come quella di Remigio Zena nel suo diario di bordo In Yacht da Genova a Costantinopoli (1887). Nel suo libro Istanbul – Memory of a City, lo scrittore turco Orhan Pamuk (premio Nobel per la letteratura 2006) ha definito Costantinopoli di Edmondo de Amicis il miglior libro scritto su Istanbul nell’Ottocento, seguito da Costantinopoli di Théophile Gautier (1852). Umberto Eco, nell’introduzione ad una nuova ristampa del 2005, ha affermato che la descrizione della città fatta da De Amicis appare come la più cinematografica.