8- Il Gran Bazar

INDICE

| L ’arrivo |

| Cinque ore dopo |

| Il ponte |

| Stambul |

| All’albergo |

| Costantinopoli |

| Galata |

| Il Gran Bazar |

| La vita a Costantinopoli |

| Santa Sofia |

| Dolma Bagcè |

| Le Turche |

| Ianghen Var |

| Le mura |

| L’antico Serraglio |

| Gli ultimi giorni |

| I Turchi |

| Il Bosforo |

Dopo aver visto di volo tutta Costantinopoli, percorrendo le due rive del Corno d’oro, è tempo di entrare nel cuore di Stambul, d’andar a vedere quella fiera universale e perpetua, quella città nascosta, oscura, piena di meraviglie, tesori e di memorie, che si distende fra la collina di Nuri-Osmanié e quella del Seraschiere, e si chiama il Grande Bazar.

Partiamo dalla piazza della moschea Sultana-Validè.

Qui forse si vorrebbe fermare più d’un lettore goloso per dare un’occhiata al Balik- Bazar, mercato dei pesci, famoso fin dai tempi di quel vecchio Andronico Paleologo, il quale, com’è noto, dal solo prodotto della pesca lungo le mura della città ricavava di che far fronte alle spese culinarie di tutta la sua corte. La pesca, infatti, è ancora abbondantissima a Costantinopoli, e il Balik-Bazar, nei suoi bei giorni, potrebbe offrire all’autore del Ventre de Paris il soggetto d’una descrizione pomposa e appetitosa come le grandi mense dei vecchi quadri olandesi. I venditori son quasi tutti turchi, e stanno schierati intorno alla piazza, coi pesci ammucchiati sopra stuoie distese in terra, o sopra lunghe tavole, intorno a cui si disputano lo spazio una folla di compratori e un esercito di cani. Là si ritrovano le triglie squisite del Bosforo, quattro volte più grosse di quelle dei nostri mari; le ostriche dell’isola di Marmara, che i Greci e gli Armeni soli sanno cuocere a punto sulla brace; le palamite e i tonni che son salati quasi esclusivamente dagli Ebrei; le alici che i Turchi impararono a salare dai Marsigliesi; le sardelle di cui Costantinopoli provvede l’Arcipelago; gli ulufer, i pesci più saporiti del Bosforo, che si pigliano al lume della luna; gli scombri del Mar Nero, che fanno sette invasioni successive nelle acque della città, levando uno strepito che si sente dalle ville delle due rive; isdaurid colossali, pesci spada enormi, rombi, o come li chiamano i Turchi, Kalkan-baluk, pesci scudo, e altri mille pesci minori, che guizzano fra i due mari, inseguiti dai delfini e dai falianos, e cacciati da innumerevoli alcioni, a cui strappano la preda dal becco i piombini. Cuochi di pascià, vecchi buongustai musulmani, schiave e giovani di taverna, s’avvicinano alle tavole, guardano i pesci in atto meditabondo, contrattano a monosillabi, e se ne vanno colla loro compra appesa a uno spago, tutti gravi e taciturni, come se portassero la testa d’un nemico; a mezzogiorno la piazza è sgombra, e i rivenditori son già sparsi per i caffè vicini, dove stanno fino al cader del sole, sognando ad occhi aperti, colle spalle al muro, e il bocchino del narghilè tra le labbra.

Per andare al Gran Bazar, s’infila una strada che sbocca nel mercato dei pesci, tanto stretta che le sporgenze delle case opposte quasi si toccano, e si va innanzi per un buon tratto in mezzo a due file di botteghe basse ed oscure, dove si vende il tabacco «la quarta colonna della tenda della voluttà» dopo il caffè, l’oppio ed il vino, o «il quarto sofà dei godimenti», anch’esso, come il caffè, fulminato un tempo da editti di sultani e da sentenze di muftì, e cagione di torbidi e di supplizi, che lo resero più saporito. Tutta la strada è occupata dai tabaccai. Il tabacco è messo in mostra sopra assicciuole, a piramidi e a mucchi rotondi, ognuno sormontato da un limone. Sono piramidi di latakié d’Antiochia, di tabacco del Serraglio biondo e sottilissimo che par seta della più fina, di tabacco da sigarette e da cibuk, di tutte le gradazioni di sapore e di forza, da quel che fuma il facchino gigantesco di Galata a quello che concilia il sonno alle odalische annoiate nei chioschi dei giardini imperiali. Il tombeki, tabacco fortissimo, che darebbe al capo anche a un vecchio fumatore, se il fumo non giungesse alla bocca purificato dall’acqua del narghilè, è chiuso in bocce di vetro come un medicinale. I tabaccai son quasi tutti greci od armeni cerimoniosi, che affettano un certo fare signorile; gli avventori tengono crocchio; vi si fermano degli impiegati del ministero degli esteri e del Seraschierato; alle volte vi dà una capatina qualche pezzo grosso; vi si spolitica, si va a raccogliervi la notizia e a raccontarvi il fattarello; è un piccolo bazar appartato e aristocratico, che invita al riposo, e fa sentire, anche a passarvi soltanto, la voluttà della chiacchera e del fumo.

Andando innanzi, si passa sotto una vecchia porta ad arco, inghirlandata di pampini, e si riesce in faccia ad un vasto edifizio di pietra, attraversato da una lunga strada diritta e coperta, fiancheggiata da botteghe oscure, e ingombra di gente, di casse, di sacchi, di mucchi di mercanzie. Entrando, si sente un odore d’aromi acutissimo, che quasi ributta indietro. È il bazar egiziano dove sono raccolte tutte le derrate dell’India, della Siria, dell’Egitto e dell’Arabia, che ridotte poi in essenze, in pastiglie, in polveri, in unguenti, vanno a colorar visetti e manine d’odalische, a profumar stanze e bagni e bocche e barbe e pietanze, a rinvigorire Pascià sfibrati, ad assopire spose infelici, a istupidire fumatori, a spander sogni, ebbrezza ed obblio nella città sterminata. Fatti pochi passi in questo bazar, si comincia a sentir la testa pesante, e si fugge; ma la sensazione di quell’aria calda e grave, e di quei profumi inebrianti, ci accompagna ancora per un buon tratto all’aria libera, e rimane poi viva nella memoria come una delle più intime e più significanti impressioni dell’Oriente.

Uscendo dal bazar egiziano, si passa in mezzo a officine rumorose di calderai, a taverne turche, che riempiono la strada di puzzi nauseabondi, a mille bottegucce e nicchiette e buchi oscuri, dove si fabbrica e si vende una minutaglia infinita d’oggetti senza nome, e si arriva finalmente al Grande Bazar.

Ma assai prima d’arrivarci, s’è assaliti e bisogna difendersi.

A cento passi dalla gran porta d’entrata, sono appostati, come bravi, i sensali dei mercanti, e i sensali dei sensali, che alla prima occhiata v’hanno riconosciuto per forestiero, hanno capito che andate al bazar per la prima volta, e indovinato presso a poco di che paese siete, tanto che assai di rado sbagliano lingua nel dirigervi la parola.

S’avvicinano col fez in mano e col sorriso sulle labbra e v’offrono i loro servizi. Allora segue quasi sempre un dialogo come questo.

– Non compro nulla – rispondete.

– Che importa, signore? Io non voglio che farle vedere il bazar.

– Non voglio vedere il bazar.

– Ma io l’accompagno gratis.

– Non voglio essere accompagnato gratis.

– Ebbene, non l’accompagnerò che fino in fondo alla strada, per darle qualche informazione che le sarà utile un altro giorno, quando verrà per comprare.

– Ma se non voglio neppur sentir discorrere di comprare!

– Parleremo d’altro, signore. È a Costantinopoli da molto tempo? È soddisfatto del suo albergo? Ha ottenuto il permesso di visitare le moschee?

– Ma se vi dico che non voglio parlare, che voglio esser solo!

– Ebbene, la lascerò solo; la seguiterò alla distanza di dieci passi. – Ma perché mi volete seguitare?

– Per impedire che la truffino nelle botteghe.

– Ma se non entro nelle botteghe!

– Allora… per impedire che le diano noia per la strada.

Insomma, o bisogna rimetterci il fiato, o lasciarsi accompagnare.

Il grande bazar non ha nulla all’esterno che attiri l’occhio e faccia indovinare il di dentro. È un immenso edifizio di pietra, di stile bizantino, di forma irregolare, circondato d’alte mura grigie, e sormontato da centinaia di cupolette rivestite di piombo e traforate, che danno luce all’interno: l’entrata principale è una porta arcata, senza carattere architettonico; dai vicoli intorno non si sente nessun rumore; a quattro passi dalla porta si può credere ancora che dietro quei muri di fortezza non ci sia altro che solitudine e silenzio. Ma appena entrati, si rimane sbalorditi. Non si è dentro a un edifizio, ma in un labirinto di strade coperte da volte arcate e fiancheggiate da pilastri scolpiti e da colonne; in una vera città, colle sue moschee, colle sue fontane, coi suoi crocicchi, colle sue piazzette, rischiarata da una luce vaga come quella d’una foresta fitta in cui non penetri un raggio di sole; e percorsa da una folla immensa. Ogni strada è un bazar, e quasi tutte mettono capo in una strada principale, coperta da una volta ad archi di pietre bianche e nere, e decorata d’arabeschi, come una navata di moschea. In queste strade semioscure, in mezzo alla folla ondeggiante, passano carrozze, cammelli e cavalieri, che fanno uno strepito assordante. In ogni parte si è apostrofati a parole e a cenni. Il mercante greco chiama ad alta voce e gesticola in atto quasi imperioso; l’armeno, altrettanto furbo, ma d’apparenza più modesta sollecita con maniere ossequiose; l’ebreo susurra le sue offerte nell’orecchio; il turco silenzioso, accosciato sopra un cuscino sulla soglia della bottega, non invita che cogli occhi e si rimette al destino. Dieci voci insieme vi chiamano: Monsieur! Captan! Caballero! Signore! Eccellenza! Kyrie! Milord! – Ad ogni svolta, per le porte laterali, si vedono fughe d’arcate e di pilastri, lunghi corridoi, scorci di stradette, prospetti lontani e confusi di bazar, e per tutto botteghe, merci appese ai muri e alle volte, mercanti affaccendati, facchini carichi, gruppi di donne velate, un fermarsi e un disfarsi continuo di crocchi rumorosi, un rimescolio di gente e di cose, da dare il capogiro.

La confusione, però, non è che apparente. Questo immenso bazar è ordinato come una caserma, e bastano poche ore per mettersi in grado di trovarci qualunque cosa vi si cerchi, senza bisogno di guida. Ogni genere di mercanzia ha il suo piccolo quartiere, la sua stradetta, il suo corridoio, la sua piazzuola. Sono cento piccoli bazar che mettono l’uno nell’altro, come le sale di un vastissimo appartamento; ed ogni bazar è nello stesso tempo un museo, un passeggio, un mercato e un teatro, nel quale si può veder tutto senza comprar nulla, prendere il caffè, godere il fresco, chiacchierare in dieci lingue e fare agli occhi colle più belle donnine dell’Oriente.

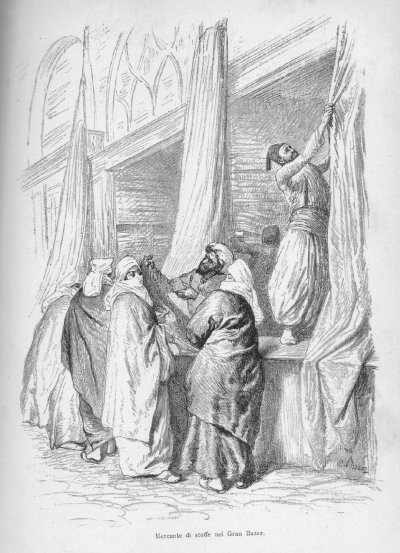

Si può prendere un bazar a caso e passarci una mezza giornata senz’accorgersene: per esempio il bazar delle stoffe e dei vestiti. È un emporio di bellezze e di ricchezze da perderci gli occhi, il cervello e la borsa; e bisogna star in guardia, perché il menomo capriccio può aver per conseguenza di farci chiedere soccorso a casa per telegrafo. Si passeggia in mezzo a mucchi e a torri di broccati di Bagdad, di tappeti di Caramania, di sete di Brussa, di tele dell’Indostan, di mussoline del Bengala, di scialli di Madras, di casimir dell’India e della Persia, di tessuti variopinti del Cairo, di cuscini rabescati d’oro, di veli di seta rigati d’argento, di sciarpe di tocca a righe azzurre e incarnate, leggiere e trasparenti che paiono vaporose, di stoffe d’ogni forma e d’ogni disegno, in cui il chermisino, il blu, il verde, il giallo, i colori più ribelli alle combinazioni simpatiche, si avvicinano e s’intrecciano con un ardimento e un’armonia da far rimanere a bocca aperta; di tappeti da tavola d’ogni grandezza, a fondo rosso o bianco, ricamati d’arabeschi, di fiori, di versetti del Corano, di cifre imperiali, che si starebbe un giorno a contemplarli come le pareti dell’Alhambra. Qui si possono ammirare ad una ad una tutte le parti del vestiario turco signorile, come nelle alcove d’un arem, dalle cappe verdi, ranciate e color di giacinto, che coprono ogni cosa, fino alle camicie di seta, ai fazzoletti ricamati d’oro e alle cinture di raso a cui non può giungere altro sguardo d’uomo che quel del signore e dell’eunuco. Qui i caffettani di velluto rosso, contornati d’ermellino e coperti di stelle; i bustini di raso giallo, i calzoncini di seta color di rosa, le sottovesti di damasco bianco tempestate di fiori d’oro, i veli di sposa scintillanti di pagliole d’argento, i casacchini di terzopelo verde, orlati di piumino di cigno; le vesti greche, armene e circasse, di mille tagli capricciosi, sovraccariche d’ornamenti, dure e splendenti come corazze; e in mezzo a tutti questi tesori, le stoffe prosaiche di Francia e d’Inghilterra, dai colori sinistri, che ci fanno la figura della nota d’un sarto in mezzo alle pagine d’un poema. Nessuno che ami una donna, può passare in quel bazar senza considerare come una grande sventura di non essere milionario, e senza sentirsi per un momento divampare nell’anima il furore del saccheggio.

Per liberarsi da queste idee, non c’è che a svoltare nel bazar delle pipe. Qui l’immaginazione è ricondotta a desideri più tranquilli. Sono fasci di cibuk di gelsomino, di ciliegio, d’acero e di rosaio; bocchini d’ambra gialla del mar Baltico, levigati e luccicanti come il cristallo, d’innumerevoli gradazioni di colore e di trasparenza, ornati di rubini e di diamanti; pipe di Cesarea, colla cannetta fasciata di fili d’oro e di seta; borse da tabacco del Libano, a losanghe di vari colori, rabescati di ricami splendenti; narghilè di cristallo di Boemia, d’acciaio e d’argento, di belle forme antiche, damaschinati, niellati, tempestati di pietre preziose, con tubi di marocchino scintillanti di dorature e d’anelli, fasciati nella bambagia, e perpetuamente custoditi da due occhi fissi, che all’avvicinarsi d’ogni curioso si dilatano come occhi di civetta, e fanno morir sulle labbra la richiesta del prezzo a chiunque non sia almeno visir o pascià e non abbia dissanguato per qualche anno una provincia dell’Asia Minore. Qui non viene a comprare che il messo della Sultana che vuol dare un pegno di gratitudine al gran visir arrendevole, o l’alto dignitario di Corte che, prendendo possesso della nuova carica, è costretto, per suo decoro, a spendere cinquanta mila lire in una rastrelliera di pipe; o l’ambasciatore del Sultano che vuol portare al Monarca europeo un ricordo splendido di Stambul. Il turco modesto dà uno sguardo malinconico e passa oltre, parafrasando, per consolarsi, la sentenza del Profeta: – il fuoco dell’inferno tuonerà come il muggito del cammello nel ventre di colui che fuma in una pipa d’oro o d’argento.

Di qui si ricasca fra le tentazioni entrando nel bazar dei profumieri, che è uno dei più schiettamente orientali e dei più cari al Profeta, il quale diceva: – Donne, bambini e profumi –, per dire i suoi tre più dolci piaceri. Qui si trovano le famose pastiglie del Serraglio che profumano i baci, le cassule di gomma odorosa che staccano dal mastico le forti fanciulle di Chio, per mandarla a rafforzar le gengive delle molli musulmane; le essenze squisite di bergamotto e di gelsomino, e quelle potentissime di rosa, chiuse in astucci di velluto ricamato d’oro, d’un prezzo da far rizzare i capelli; qui il collirio per le sopracciglia, l’antimonio per gli occhi, l’henné per le unghie, i saponi che ammorbidiscono la cute delle belle siriane, le pillole che fanno cadere i peli dal volto delle maschie circasse, le acque di cedro e d’arancio, i sacchetti di muschio, l’olio di sandalo, l’ambra grigia, l’aloè per profumare le chicchere e le pipe, una miriade di polveri, d’acque e di pomate, distinte con nomi fantastici e destinate ad usi indicibili, che rappresentano ciascuna un capriccio amoroso, un proposito di seduzione, un raffinamento di voluttà, e spandono tutte insieme una fragranza acuta e sensuale, che fa veder come in sogno dei grandi occhi languidi e delle manine carezzevoli, e sentire un suono sommesso di respiri e di baci.

Tutte queste fantasie svaniscono entrando nel bazar dei gioiellieri, che è una stradetta oscura e deserta, fiancheggiata da bottegucce d’aspetto meschino, in cui nessuno direbbe mai che sian nascosti, come ci sono, dei tesori favolosi. Le gioie sono chiuse in cofani di legno di quercia, cerchiati e corazzati di ferro, e posti sul davanti delle botteghe, sotto gli occhi dei mercanti: vecchi turchi o vecchi ebrei, dalle lunghe barbe e dallo sguardo acuto, che par che penetri nelle tasche e trapassi i portamonete. Qualcuno sta ritto dinanzi alla sua tana, e quando gli passate accanto, prima vi ficca gli occhi negli occhi, poi con un rapido movimento vi mette sotto il viso un diamante di Golconda o uno zaffiro d’Ormus o un rubino di Giamscid, che al menomo vostro cenno negativo, ritira colla medesima rapidità con cui l’ha porto. Altri girano a passi lenti, vi fermano in mezzo alla strada e, dopo aver rivolto intorno uno sguardo sospettoso, tirano fuor del seno un cencio sucido, e lo spiegano, e vi fanno vedere un bel topazio del Brasile o una bella turchina di Macedonia, guardandovi coll’occhio di demoni tentatori. Altri non fanno che darvi un’occhiata scrutatrice, e non giudicandovi una faccia da pietre preziose, non si degnano di offrirvi nulla. Nessuno poi fa l’atto d’aprire il cofanetto, se anche aveste la faccia d’un santo o l’aria d’un Creso. Le collane d’opale, i fiori e le stelle di smeraldo, le mezzelune e i diademi contornati di perle d’Ofir, i mucchietti abbarbaglianti di acque-di-mare, di crisoberilli, d’avventurine, di agate, di granate, di lapislazzuli, rimangono inesorabilmente nascosti agli occhi dei curiosi senza quattrini, e specialmente a quelli d’uno scrittore italiano. Tutt’al più egli può arrischiarsi a domandare il prezzo di qualche tespí, o coroncina d’ambra, di sandalo o di corallo, da far scorrere tra le dita, come i turchi, per ingannare il tempo negli intervalli dei suoi lavori forzati.

Per divertirsi bisogna entrare nelle botteghe dei franchi, mercanti di stoffe, dove c’è merce per tutte le borse. Appena entrati, si ha intorno un cerchio di gente che non si capisce di dove sia sbucata. Non è mai possibile l’aver che fare con un solo. Tra il mercante, i soci del mercante, i sensali, i manutengoli e i tirapiedi, son sempre una mezza dozzina. Se non v’accoppa uno, v’impicca l’altro: non c’è modo di scansare una brutta fine. E non si può dire con che arte, con che pazienza, con che ostinazione, con che diabolici raggiri fanno comprare quello che vogliono. Domandano d’ogni cosa un subisso: offrite il terzo: lasciano cader le braccia in segno di profondo scoraggiamento, o si battono la fronte in atto disperato, e non rispondono; oppure si espandono in un torrente di parole appassionate per toccarvi il cuore. Siete un uomo crudele, volete costringerli a chiuder bottega, volete ridurli alla miseria, non avete compassione dei loro figliuoli, non capiscono che cosa possano avervi fatto di male per trattarli in quella maniera. Mentre vi dicono il prezzo d’un oggetto, un sensale d’una bottega vicina vi susurra nell’orecchio: – Non comprate, vi truffano. – Voi credete che sia sincero, e invece è d’accordo col mercante; vi dice che vi truffano collo scialle, per guadagnare la vostra fiducia, e farvi rompere il collo un minuto dopo, consigliandovi di comprare il tappeto. Mentre esaminate la stoffa, essi si parlano a gesti, a occhiate, a colpi di gomito, a mezze parole. Se sapete il greco, parlano turco; se sapete il turco, parlano armeno; se sapete l’armeno, parlano spagnolo; ma in qualche modo s’intendono e ve l’accoccano. Se poi tenete duro, v’insaponano; vi dicono che parlate bene la loro lingua, che avete un fare da gentiluomo e che non dimenticheranno mai più la vostra bella figura; vi discorrono del vostro paese, nel quale sono stati molto tempo, perché sono stati da per tutto; vi fanno il caffè, vi offrono d’accompagnarvi alla dogana quando partirete, per impedire che vi facciano dei soprusi, ossia per truffar voi, la dogana e i vostri compagni di viaggio, se ne avete; mettono sottosopra tutta la bottega, e non vi fanno punto il viso arcigno se ve n’andate senza comprare: se non è quel giorno, sarà un altro; al bazar ci dovete tornare, i loro cani da caccia vi riconosceranno; se non cadrete nelle loro mani, cadrete in quelle d’un loro socio; se non vi peleranno come mercanti, vi scorticheranno come sensali; se non vi aggiusteranno in bottega, vi serviranno la messa alla dogana; il colpo non può fallire. A che popolo appartengono costoro? Non si capisce. A furia di parlar lingue diverse, han perduto il loro accento primitivo; a forza di far la commedia, hanno alterati i tratti fisionomici della loro razza; son di che paese si vuole, fanno il mestiere che si desidera, sono interpreti, guide, mercanti, usurai; e sopra ogni cosa, artisti insuperabili nell’arte di scroccare l’universo.

I mercanti musulmani offrono un campo d’osservazioni affatto diverso. Fra loro si ritrovano ancora quei vecchi turchi, ormai rari per le vie di Costantinopoli, che sono come la personificazione del tempo dei Maometti e dei Bajazet, i resti viventi del vecchio edifizio ottomano, ch’ebbe il primo crollo dalle riforme di Mahmut, e che di giorno in giorno, pietra per pietra, rovina e si trasforma. Bisogna venire nel gran bazar e ficcare lo sguardo in fondo alle bottegucce più oscure delle stradette più appartate, per ritrovare i vecchi turbanti enormi dei tempi di Solimano, dalla forma di cupole di moschee; le facce impassibili, gli occhi di vetro, i nasi adunchi, le lunghe barbe bianche, gli antichi caffettani aranciati e purpurei, i grandi calzoni a mille pieghe stretti intorno alla vita dalle sciarpe smisurate, gli atteggiamenti alteri e tristi dell’antico popolo dominatore, i visi istupiditi dall’oppio o illuminati dal sentimento d’una fede ardente. Essi son là in fondo alle loro nicchie, colle braccia e colle gambe incrociate, immobili e gravi come idoli, e aspettano, senz’aprir bocca, i compratori predestinati. Se le cose vanno bene, mormorano: – Mach Allà! – Sia lodato Iddio! –; se vanno male: – Olsun! – Così sia –, e chinano la testa rassegnati. Alcuni leggono il Corano, altri fanno scorrere fra le dita le pallettine del tespì, mormorando sbadatamente i cento epiteti d’Allà; altri che han fatto buoni affari, bevono il loro narghilè, per dirla coll’espressione turca, girando intorno lentamente uno sguardo voluttuoso e pieno di sonno; altri stanno curvi, cogli occhi socchiusi e colla fronte corrugata come occupati da un profondo pensiero. A che cosa pensano? Forse ai loro figliuoli morti sotto le mura di Sebastopoli o alle loro carovane disperse o alle loro voluttà perdute o ai giardini eterni, promessi dal Profeta, dove all’ombra delle palme e dei granati, sposeranno le vergini dagli occhi neri, che né uomo né genio non ha mai profanate. Tutti hanno qualchecosa di bizzarro, tutti sono pittoreschi; ogni bottega è la cornice d’un quadro pieno di colori e di pensiero, che fa balenare alla mente la storia intera d’una vita avventurosa e fantastica. Quest’uomo secco e abbronzato, dai lineamenti arditi, è un arabo che ha guidato egli stesso dal fondo della sua patria lontana i suoi cammelli carichi di gemme e d’alabastro, e s’è sentito più volte fischiare agli orecchi le palle dei ladroni del deserto. Quest’altro dal turbante giallo e dall’aspetto signorile, ha attraversato a cavallo le solitudini della Siria, portando le sete di Tiro e di Sidone. Questo nero col capo ravvolto in un vecchio scialle di Persia, colla fronte rigata di cicatrici che gli fecero i negromanti per salvarlo dalla morte, che tiene il viso alto, come se guardasse ancora le teste dei colossi di Tebe e le cime delle Piramidi, è venuto dalla Nubia. Questo bel moro dalla faccia pallida e dagli occhi neri, ravvolto in una cappa bianchissima, ha portato i suoi caic e i suoi tappeti dalle ultime falde occidentali della catena dell’Atlante. Questo turco dal turbante verde e dal volto estenuato ha fatto quest’anno stesso il grande pellegrinaggio, ha visto parenti ed amici morir di sete in mezzo alle pianure interminabili dell’Asia Minore, è arrivato alla Mecca in fin di vita, ha fatto sette volte strascinandosi il giro della Kaaba, ed è caduto in deliquio coprendo di baci furiosi la Pietra nera. Questo colosso dal viso bianco, dalle sopracciglia arcate, dagli occhi fulminei, che par più un guerriero che un mercante, e spira da tutta la persona l’ambizione e l’orgoglio, ha portato le sue pellicce dalle regioni settentrionali del Caucaso, dove, nei suoi begli anni, fece cader la testa dalle spalle a più d’un Cosacco. E questo povero mercante di lane, dal viso schiacciato e dagli occhi piccoli e obliqui, tarchiato e rude come un atleta, non è gran tempo che disse le sue preghiere all’ombra dell’immensa cupola che protegge il sepolcro di Timur: egli è partito da Samarkanda, ha valicato i deserti della grande Bukaria, è passato in mezzo alle orde dei turcomanni, ha attraversato il Mar Morto, è sfuggito alle palle dei Circassi, ha ringraziato Allà nelle moschee di Trebisonda, ed è venuto a cercar fortuna a Stambul, di dove ritornerà, vecchio, in fondo alla sua Tartaria, che gli sta sempre nel cuore.

Uno dei bazar più splendidi è il bazar delle calzature, ed è forse anche quello che mette più grilli nel capo. Sono due file di botteghe smaglianti che danno alla strada l’aspetto d’una sala di reggia, o d’uno di quei giardini delle leggende arabe in cui gli alberi hanno le foglie d’oro e fiori di perle. C’è da calzare tutti i piedini di tutte le corti dell’Asia e dell’Europa. Le pareti son coperte di pantofole di velluto, di pelle, di broccato, di raso, dei colori più petulanti e delle forme più capricciose, ornate di filigrana, contornate di lustrini, abbellite di nappine di seta e di piuma di cigno, stelleggiate e infiorate d’argento e d’oro, coperte d’arabeschi intricati che non lasciano più vedere il tessuto, e lampeggianti di zaffiri e di smeraldi. Ce n’è per le spose dei barcaioli e per le belle del Sultano, da cinque e da mille lire il paio; ci sono le scarpette di marocchino che premeranno i ciottoli di Pera, le babbucce che strisceranno sui tappeti degli arem, gli zoccoletti che faranno risonare i marmi dei bagni imperiali, le pianelline di raso bianco su cui s’inchioderanno le labbra ardenti dei Pascià, e forse qualche paio di pantofole imperlate che aspetteranno ogni mattina lo svegliarsi d’una bella Georgiana accanto al letto del Gran Signore. Ma che piedi possono entrare in quelle babbucce? Ve ne sono che paiono tagliate ai piedi delle urì e delle fate; lunghe come una foglia di giglio, larghe come una foglia di rosa, d’una piccolezza da far disperare tutta l’Andalusia, d’una grazia da farsi sognare; non babbucce, ma gioielli da tenersi sul tavolino; scatolini da metterci dei dolci o dei bigliettini amorosi; da non poter immaginare che ci sia un piedino che v’entri, senza desiderare di rivoltarselo un mese fra le mani affollandolo di domande e di vezzi. Questo bazar è uno dei più frequentati dagli stranieri. Vi si vedono spesso dei giovani europei, che hanno in un pezzetto di carta la misura d’un piedino italiano o francese, di cui forse sono alteri, e che fanno un atto di stupore o di dispetto, riconoscendo che passa di molto la lunghezza d’una certa babbuccina su cui han posto gli occhi; ed altri che, domandato il prezzo, e sentita una schiopettata, scappano senza ribatter parola. Qui pure spesseggiano le signore mussulmane, le hanum dai grandi veli bianchi, e occorre sovente di cogliere passando qualche frammento dei loro lunghi dialoghi coi venditori, qualche parola armoniosa della loro bella lingua, pronunziata da una voce chiara e dolce che accarezza l’orecchio come il suono d’una mandòla. – Buni catscia verersin? – Quanto vale questo? – Pahalli dir. – È troppo caro. – Ziadè veremèm. – Non pagherò di più. E poi una risata fanciullesca e sonora, che mette voglia di pigliarle un pizzico di guancia e darle una presa di monella.

Il bazar più ricco e più pittoresco è quello delle armi. Non è un bazar, è un museo, riboccante di tesori, pieno di memorie e d’immagini che trasportano il pensiero nelle regioni della storia e della leggenda, e destano un sentimento indescrivibile di meraviglia e di sgomento. Tutte le armi più strane, più spaventose e più feroci, che sono state brandite dalla Mecca al Danubio in difesa dell’Islam, sono là schierate e forbite, come se ce l’avessero appese poco prima le mani dei soldati fanatici di Maometto e di Selim; e par di veder scintillare fra le loro lame gli occhi iniettati di sangue di quei sultani formidabili, di quei giannizzeri forsennati, di quegli spahì, di quegli azab, di quei silidar senza pietà e senza paura che seminarono l’Asia Minore e l’Europa di teste recise e di corpi dilaniati. Là si ritrovano le scimitarre famose che tagliavano le penne in aria e spiccavano le orecchie agli ambasciatori insolenti; i cangiari pesanti che d’un colpo fendevano il cranio e scoprivano il cuore; le mazze d’armi che stritolavano i caschi serbi e ungheresi; gli yatagan dal manico intarsiato d’avorio e tempestato d’amatiste e di rubini, che serbano ancora segnato a intagli nella lama il numero delle teste troncate; i pugnali dai foderi d’argento, di velluto e di raso, coi manichi di agata e d’avorio, ornati di granate, di corallo e di turchine, istoriati di versetti del Corano in lettere d’oro, colle lame incurvate e ritorte che par che cerchino un cuore. Chi sa che in questa armeria confusa e terribile non ci sia la scimitarra d’Orcano, o la sciabola di legno con cui il braccio poderoso d’Abd-el-Murad, il dervis guerriero, spiccava d’un colpo le teste; o il famoso jatagan col quale il Sultano Musa spaccò Hassan dalla spalla al cuore; o la sciabola enorme del gigantesco bulgaro che appoggiò la prima scala alle mura di Costantinopoli; o la mazza con cui Maometto II freddò il soldato rapace sotto le volte di Santa Sofia; o la gran sciabola damascata di Scanderberg che fendette in due Firuz-Pascià sotto le mura di Stetigrad? I più formidabili fendenti e le più orrende morti della storia ottomana s’affacciano alla mente, e par che proprio su quelle lame debba esser rappreso quel sangue, e che i vecchi turchi rintanati in quelle botteghe, abbiano raccolto armi e cadaveri sul terreno della strage, e custodiscano ancora gli scheletri sfracellati in qualche angolo oscuro. In mezzo alle armi si vedono pure le grandi selle di velluto scarlatto e celeste, ricamate a stelle e a mezzelune d’oro e di perle, i frontali impennacchiati, i morsi d’argento niellato e le gualdrappe splendide come manti reali: bardature da cavalli delle Mille e una notte, fatte per l’entrata trionfale d’un re dei geni in una città dorata del mondo dei sogni. Al di sopra di questi tesori, sono sospesi alle pareti vecchi moschetti a ruota e a miccia, grosse pistole albanesi, lunghissimi fucili arabi lavorati come gioielli, scudi antichi di scorza di tartaruga e di pelle d’ippopotamo, maglie circasse, scudi cosacchi, celate mongoliche, archi turcassi, coltellacci da carnefici, lamacce di forme sinistre, ognuna delle quali pare la rivelazione d’un delitto, e fa pensare agli spasimi di un’agonia. In mezzo a quest’apparato minaccioso e magnifico, siedono a gambe incrociate i mercanti più schiettamente turchi del Grande Bazar, la più parte vecchi, d’aspetto tetro, smunti come anacoreti e superbi come Sultani, figure d’altri secoli, vestiti alla foggia delle prime egire, che sembrano risuscitati dal sepolcro per richiamare i nipoti imbastarditi alla austerità dell’antica razza.

Un altro bazar da vedersi è quello degli abiti vecchi. Qui il Rembrandt ci avrebbe preso domicilio e il Goya speso la sua ultima pecetta. Chi non ha mai visto una bottega di rigattiere orientale non può immaginare che stravaganza di stracci, che pompa di colori, che ironia di contrasti, che spettacolo ad un tempo carnevalesco, lugubre e schifoso, presenti questo bazar, questa cloaca di cenci, in cui tutti i rifiuti degli arem, delle caserme, della corte, dei teatri, vengono ad aspettare che il capriccio d’un pittore o il bisogno d’un pezzente li riporti alla luce del sole. Da lunghe pertiche confitte nei muri, pendono vecchie uniformi turche, giubbe a coda di rondine, dolman di gran signori, tuniche di dervis, cappe di beduini, tutte untume, brindelli e buchi, che paiono state crivellate a colpi di pugnale e rammentano le spoglie sinistre degli assassinati che si vedono sulle tavole delle Corte d’Assisie. In mezzo a questi cenci luccica ancora qua e là qualche rabesco d’oro; spenzolano vecchie cinture di seta, turbanti sciolti, ricchi scialli lacerati, bustini di velluto a cui pare che la mano furiosa d’un ladro abbia strappato insieme il pelo e le perle, calzoncini e veli che sono forse appartenuti a qualche bella infedele, la quale dorme cucita in un sacco in fondo alle acque del Bosforo, ed altre vesti ed ornamenti di donna, di mille colori gentili, imprigionati fra i grossi caffettani circassi, dai cartucceri irrugginiti, fra le lunghe toghe nere degli ebrei, fra le rozze casacche e i pesanti mantelli, che hanno nascosto chi sa quante volte il fucile del bandito o lo stile del sicario. Verso sera, alla luce misteriosa che scende dai fori della volta, tutti quei vestiti appesi prendono una vaga apparenza di corpi d’impiccati; e quando in fondo a una bottega si vedono scintillare gli occhi astuti d’un vecchio ebreo, che si gratta la fronte con una mano adunca, si direbbe che è quella la mano che ha stretto i lacci, e si dà uno sguardo alla porta del bazar, per paura che sia chiusa.

Non basterebbe una giornata di giri e di rigiri se si volessero veder tutte le stradette di questa strana città. V’è il bazar dei fez, dove si trovano fez di tutti i paesi, da quelli del Marocco a quelli di Vienna, ornati d’iscrizioni del Corano che preservano dagli spiriti maligni; i fez che le belle greche di Smirne portano sulla sommità della testa, sopra il nodo delle trecce nere scintillanti di monete; le berrettine rosse delle turche; fez da soldati, da generali, di sultani, da zerbinotti, di tutte le sfumature di rosso e di tutte le forme, da quelli primitivi dei tempi d’Orcano fino al gran fez elegante del Sultano Mahmut, emblema delle riforme e abbominazione dei vecchi mussulmani. V’è il bazar delle pellicce dove si trova la sacra pelle di volpe nera, che una volta poteva portare il solo Sultano o il gran visir; la martora con cui si foderavano i caffettani di gala; l’orso bianco, l’orso nero, la volpe azzurra, l’astrakan, l’ermellino, lo zibellino, in cui altre volte i sultani profusero tesori favolosi. È pure da vedersi il bazar dei coltellinai, non fosse che per pigliare in mano una di quelle enormi forbici turche, colle lame bronzate e dorate, adorne di disegni fantastici d’uccelli e di fiori, che s’incrociano ferocemente lasciando in mezzo un vano in cui potrebbe entrare la testa d’un critico maligno. V’è ancora il bazar dei filatori d’oro, quello dei ricamatori, quello dei chincaglieri, quello dei sarti, quello dei vasellami, tutti diversi l’un dall’altro di forma e di gradazione di luce; ma tutti eguali in questo: che non vi si vede né vendere, né lavorare una donna. Tutt’al più può accadere che qualche greca seduta per un momento davanti a una sartoria vi offra timidamente un fazzoletto finito allora di ricamare. La gelosia orientale interdice la bottega al bel sesso come una scuola di civetteria e un nascondiglio d’intrighi.

Ma ci sono ancora altre parti del gran bazar in cui uno straniero non può avventurarsi se non lo accompagna un mercante o un sensale; e sono le parti interne dei piccoli quartieri in cui è divisa questa città singolare, il di dentro dei piccoli isolati intorno a cui girano le stradette percorse dalla folla. Se nelle stradette c’è pericolo di smarrirsi, là dentro è impossibile non perdersi. Da corridoi poco più larghi d’un uomo, in cui bisogna chinarsi per non urtar nella volta, si riesce in cortiletti grandi come celle, ingombri di casse e di balle, e appena rischiarati da un barlume; si scende a tentoni per scalette di legno, si ripassa per altri cortili rischiarati da lanterne, si ridiscende sotto terra, si risale alla luce del giorno, si cammina a capo basso per lunghi anditi serpeggianti, sotto volte umide, in mezzo a muri neri e ad assiti muscosi, che conducono a porticine segrete, dalle quali si ritorna inaspettatamente nel luogo di dove s’è partiti; e da per tutto ombre che vanno e che vengono, spettri immobili negli angoli, gente che rimesta mercanzie o che conta denari; lumicini che appaiono e dispaiono, voci e passi frettolosi che risuonano non si sa dove; e incontri inaspettati di ostacoli neri che non si capisce che cosa siano, e giuochi di luce non mai veduti, e contatti sospetti, e odori strani, che par di girare per i meandri d’una caverna di fattucchieri, e non si vede l’ora d’esserne fuori.

Per solito i sensali fanno passare in questi luoghi gli stranieri per condurli a quelle botteghe, per lo più appartate, nelle quali si vende un po’ di tutto: specie di Gran-bazar in miniatura, botteghe da rigattieri signorili, curiosissime a vedersi, ma molto pericolose, perché contengono tante e così strane e così rare cose da far vuotare la borsa anche all’avarizia incarnata. Questi mercanti d’un po’ d’ogni cosa, furbacchioni matricolati, si sottintende, e poliglotti come i loro fratelli di banda, usano nel tentare la gente un certo procedimento drammatico che diverte assai, e che di rado fallisce allo scopo dell’attore. Le loro botteghe son quasi tutte stanzucce oscure piene di casse e d’armadi, dove bisogna accendere il lume e c’è appena posto da rigirarsi. Dopo avervi fatto vedere qualche vecchio stipetto intarsiato d’avorio e di madreperla, qualche porcellana cinese, qualche vaso del Giappone, il mercante vi dice che ha qualche cosa di speciale per voi, tira fuori un cassetto e vi rovescia sulla tavola un mucchio di ninnoli: un ventaglio di penne di pavone, per esempio, un braccialetto di vecchie monete turche, un cuscinetto di pelo di cammello colla cifra del Sultano ricamata in oro, uno specchietto persiano dipinto d’una scena del libro di paradiso, una spatola di tartaruga con cui i turchi mangiano la composta di ciliegie, un vecchio gran cordone dell’ordine dell’Osmaniè. Non c’è nulla che vi piaccia? Rovescia un altro cassetto e questo è proprio un cassetto che aspettava voi solo. È una zanna rotta d’elefante, un braccialetto di Trebisonda che pare una treccia di capelli d’argento, un idoletto giapponese, un pettine di sandalo della Mecca, un gran cucchiaio turco lavorato a rabeschi e a trafori, un antico narghilè d’argento dorato e istoriato, delle pietruzze dei musaici di Santa Sofia, una penna d’airone che ha ornato il turbante di Selim III, il mercante ve lo assicura da uomo d’onore. Non trovate nulla di vostro genio? E lui rovescia un altro cassetto, da cui casca un ovo di struzzo del Sennahar, un calamaio persiano, un anello damaschinato, un arco di Mingrelia col suo turcasso di pelle d’alce, un caschetto circasso a due punte, un tespì di diaspro, una profumiera d’oro smaltato, un talismano turco, un coltello da cammelliere, una boccettina d’atar-gull. Non c’è nulla che vi tenti, per Dio? Non avete regali da fare? Non pensate ai vostri parenti? Non avete cuore per i vostri amici? Ma forse voi avete la passione delle stoffe e dei tappeti, e anche in questo egli può servirvi da amico. – Ecco un mantello rigato del Kurdistan, milord; ecco una pelle di leone, ecco un tappeto d’Aleppo coi chiodini d’acciaio, ecco un tappeto di Casa-blanca spesso tre dita che dura per quattro generazioni, guarantito; ecco, eccellenza, i vecchi cuscini, le vecchie cinture di broccato e i vecchi copripiedi di seta, un po’ sbiaditi e un po’ tarlati, ma ricamati come ora non si ricamano più, nemmeno a pagarli un tesoro. A lei, caballero, ch’è venuto qui condotto da un amico, a lei do questa vecchia cintura per cinque napoleoni, e mi rassegno a mangiar pane e aglio per una settimana. – Se nemmeno da questo vi lasciate tentare, vi dirà nell’orecchio che può vendervi la corda con cui i terribili muti del Serraglio hanno strangolato Nassuh Pascià, il gran visir di Maometto III; e se voi gli ridete sul viso dicendogli che non la bevete, la lascia cascare da uomo di spirito, e fa l’ultimo tentativo buttandovi davanti una coda da cavallo di quelle che si portavano davanti e dietro ai pascià; una marmitta di Giannizzero portata via da suo padre, ancora spruzzata di sangue, il giorno stesso della strage famosa; un pezzo di bandiera di Crimea, colla mezzaluna e le stelline d’argento; un vaso da lavarsi le mani, tempestato di agate; un bracierino di rame cesellato; un collare di dromedario colle conchiglie e le campanelle, un frustino da eunuco di cuoio d’ippopotamo, un corano legato in oro, una sciarpa del Korassan, un paio di babbucce da Cadina, un candeliere fatto con un artiglio d’aquila, tanto che infine la fantasia s’accende, i capricci saltellano, e vi assale una matta voglia di buttar là portamonete, orologio, pastrano, e gridare: – Caricatemi! –; e bisogna proprio esser figliuoli assestati o padri di giudizio per resistere alla tentazione. Quanti artisti sono usciti di là scannati come Giobbe e quanti ricconi ci hanno bucato il patrimonio!

Ma prima che il gran bazar si chiuda bisogna ancora fare un giro per vedere il suo aspetto dell’ultima ora. Il movimento della folla si fa più affrettato, i mercanti chiamano con gesti più imperiosi, greci ed armeni corrono gridando per le strade con uno scialle o un tappeto sul braccio, si formano dei gruppi, si contratta alla spiccia, i gruppi si sciolgono e si rifanno più lontano; i cavalli, le carrozze, le bestie da soma passano in lunghe file diretti verso l’uscita. In quell’ora tutti i bottegai con cui avete litigato senza cadere d’accordo, vi vaneggiano intorno, in quella mezza oscurità, come pipistrelli; li vedete far capolino dietro le colonne, li incontrate alle svolte, vi attraversano la strada e vi passano sui piedi guardando in aria, per rammentarvi colla loro presenza quel tal tessuto, quel certo gingillo, e farvene rinascere il desiderio. Alle volte ne avete un drappello alle spalle: se vi fermate, si fermano, se scantonate, scantonano, se vi voltate indietro incontrate dieci occhioni dilatati e fissi che vi mangiano vivo. Ma già la luce manca, la folla si dirada. Sotto le lunghe volte arcate risuona la voce di qualche mezzuin invisibile che annunzia il tramonto da un minareto di legno; qualche turco stende il tappeto dinanzi alla bottega e mormora la preghiera della sera; altri fanno le abluzioni alle fontane. Già i vecchi centenari del bazar delle armi hanno chiuso le grandi porte di ferro; i piccoli bazar sono deserti, i corridoi si perdono nelle tenebre, le imboccature delle strade paiono aperture di caverne, i cammelli vi giungono addosso all’impensata, la voce dei venditori d’acqua muore sotto le arcate lontane, le turche affrettano il passo, gli eunuchi aguzzano gli occhi, gli stranieri scappano, le imposte si chiudono, la giornata è finita.

***

Ed ora io mi sento domandare da ogni parte: – E Santa Sofia? E l’antico Serraglio? E i palazzi del Sultano? E il castello delle Sette torri? E Abdul-Aziz? E il Bosforo? Descriverò tutto e con tutta l’anima; ma prima ho ancora bisogno di spaziare un po’ liberamente per Costantinopoli, cambiando d’argomento a ogni pagina, come là cangiavo di pensieri a ogni passo.

Leggi su Wikipedia

Edizione elettronica tratta da Liber Liber

Opera di riferimento: “Costantinopoli” di Edmondo De Amicis, Fratelli Treves editori, Milano 1877

Alla edizione elettronica ha contribuito Vittorio Volpi, volpi@galactica.it

Revisione: Catia Righi, catia_righi@tin.it

Pubblicato su Liber Liber da Marco Calvo, al quale vanno i nostri ringraziamenti.

Costantinopoli è un libro di ricordi scritto da Edmondo De Amicis e pubblicato nel 1877. Il soggetto dell’opera è il viaggio di più giorni fatto nel 1874, in compagnia dell’amico pittore Enrico Junck, a Istanbul, capitale dell’Impero Ottomano, quale corrispondente per conto della rivista Illustrazione Italiana.

De Amicis ha elaborato l’opera raccogliendo tre anni dopo la visita le impressioni in un libro, parte dagli appunti presi durante il viaggio e parte da memorie personali. Ne emergono molte informazioni sulla Istanbul del secolo XIX e sulla storia ottomana. L’opera originale comprendeva anche 45 incisioni di Enrico Junck. La prima edizione fu pubblicata nel 1877 in due volumi. Cesare Biseo ne illustrò un’edizione del 1882, a causa della prematura scomparsa di Junck.

L’opera riscosse un successo immediato e fu tradotta in molte lingue, oltre naturalmente al turco, ma ricevette anche critiche severe, come quella di Remigio Zena nel suo diario di bordo In Yacht da Genova a Costantinopoli (1887). Nel suo libro Istanbul – Memory of a City, lo scrittore turco Orhan Pamuk (premio Nobel per la letteratura 2006) ha definito Costantinopoli di Edmondo de Amicis il miglior libro scritto su Istanbul nell’Ottocento, seguito da Costantinopoli di Théophile Gautier (1852). Umberto Eco, nell’introduzione ad una nuova ristampa del 2005, ha affermato che la descrizione della città fatta da De Amicis appare come la più cinematografica.