4- Stambul

INDICE

| L ’arrivo |

| Cinque ore dopo |

| Il ponte |

| Stambul |

| All’albergo |

| Costantinopoli |

| Galata |

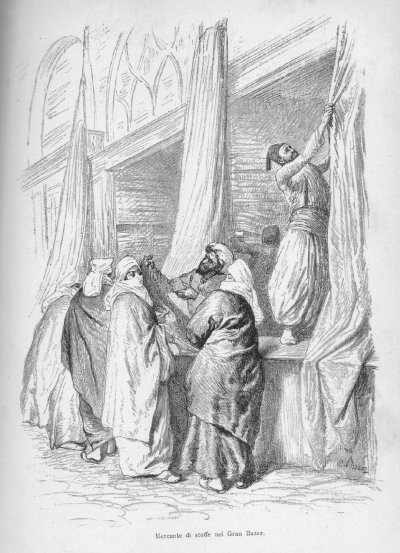

| Il Gran Bazar |

| La vita a Costantinopoli |

| Santa Sofia |

| Dolma Bagcè |

| Le Turche |

| Ianghen Var |

| Le mura |

| L’antico Serraglio |

| Gli ultimi giorni |

| I Turchi |

| Il Bosforo |

Per riaversi da questo sbalordimento, non c’è che infilare una delle mille stradicciole che serpeggiano su per i fianchi delle colline di Stambul. Qui regna una pace profonda, e si può contemplare tranquillamente in tutti i suoi aspetti quell’Oriente misterioso e geloso, che sull’altra riva del Corno d’oro non si vede che a tratti fuggitivi in mezzo alla confusione rumorosa della vita europea. Qui tutto è schiettamente orientale. Dopo un quarto d’ora di cammino non si vede più nessuno e non si sente più alcun rumore. Di qua e di là son tutte casette di legno, dipinte di mille colori, nelle quali il primo piano sporge sopra il piano terreno, e il secondo sul primo; e le finestre hanno dinanzi una specie di tribune, invetriate da ogni parte, e chiuse da grate di legno a piccolissimi fori, che paiono altrettante casette appese alle case principali, e danno alle strade un aspetto singolarissimo di tristezza e di mistero. In alcuni luoghi le strade sono così strette, che le parti sporgenti delle case opposte quasi si toccano, e così si cammina per lunghi tratti all’ombra di quelle gabbie umane, proprio sotto i piedi delle donne turche che vi passano una gran parte della giornata, non vedendo che una striscia sottilissima di cielo. Le porte son tutte chiuse; le finestre del pian terreno, ingraticolate; tutto spira diffidenza e gelosia; par di attraversare una città di monasteri. Tratto tratto sentite uno scoppio di risa, e alzando il capo, vedete per qualche spiraglio un nodo di trecce o un occhietto scintillante che subito sparisce. In alcuni punti sorprendete una conversazione vivace e sommessa da una parte all’altra della strada; ma cessa improvvisamente al rumore del vostro passo. Passando, scompigliate per un momento chi sa che rete di pettegolezzi e d’intrighi. Non vedete nessuno e mille occhi vi vedono; siete soli, e vi sentite come in mezzo a una folla; vorreste passare inosservati, alleggerite il passo, camminate composti, misurate lo sguardo. Una porta che s’apra o una finestra che si chiuda, vi riscuote bruscamente come un grande rumore. Pare che queste strade debbano riuscire uggiose. Ma è tutt’altro. Una macchia verde in fondo da cui esce un minareto bianco; un turco vestito di rosso che scende verso di voi; una serva nera ferma dinanzi a una porta, un tappeto persiano appeso a una finestra, bastano a formare un quadretto così pieno di vita e d’armonia, che stareste un’ora a contemplarlo. Della poca gente che vi passa accanto, nessuno vi guarda. Soltanto qualche volta sentite gridare alle vostre spalle: – Giaur! (Infedele); – e voltandovi, vedete sparire dietro un’imposta la testa d’un ragazzo. Altre volte s’apre la porticina d’una di quelle casette: vi soffermate aspettando l’apparizione della bella d’un arem, e n’esce invece una signora europea, con cappellotto e strascico, che mormora un adieu o un au revoir, e s’allontana rapidamente, lasciandovi colla bocca aperta. In un’altra strada, tutta turca e tutta silenziosa, sentite a un tratto uno squillo di corno e uno scalpitio di cavalli: vi voltate, che cos’è? Appena credete ai vostri occhi. È un grande omnibus, che viene innanzi su due rotaie che non avevate vedute, pieno di turchi e di franchi, col suo usciere in uniforme e coi suoi cartelli delle tariffe, come un tramway di Vienna o di Parigi. La stonatura che fa quest’apparizione in una di queste strade, non si può esprimere con parole: vi pare una burla o uno sbaglio, e vi vien da ridere, e guardate quel veicolo stupiti come se non ne aveste mai visti. Passato l’omnibus, par che sia passata l’immagine viva dell’Europa, e vi ritrovate in Asia come al cangiar di scena in un teatro. Da queste strade solitarie riuscite in piazzette aperte, quasi interamente ombreggiate da un platano gigantesco. Da una parte c’è una fontana, dove bevono dei cammelli; dall’altra un caffè, con una fila di materasse distese dinanzi alla porta, e qualche turco sdraiato, che fuma; e accanto alla porta un gran fico, abbracciato da una vite, i cui pampini spenzolano fino a terra, lasciando vedere tra foglia e foglia l’azzurro lontano del mar di Marmara, e qualche veletta bianca. Una luce bianchissima e un silenzio mortale danno a tutti questi luoghi un carattere così tra solenne e melanconico, che li rende indimenticabili, anche a vederli una volta sola. Si va innanzi, innanzi, quasi attirati da quella quiete arcana, che entra a poco a poco nell’anima come una leggera sonnolenza, e dopo breve tempo si perde ogni sentimento della distanza e dell’ora. Si trovano dei vasti spazi colle tracce d’un grande incendio recente; chine dove non sono che poche case sparpagliate, fra le quali cresce l’erba, e serpeggiano dei sentieri da capre; punti elevati, da cui si abbracciano collo sguardo strade, vicoletti, giardini, centinaia di case, e non si vede da nessuna parte né una creatura umana, né un nuvolo di fumo, né una porta aperta, né il menomo indizio d’abitazione e di vita; tanto che si potrebbe credere d’essere soli in quell’immensa città, e a pensarci un momento, s’è quasi presi dalla paura. Ma scendete la china, arrivate in fondo a una di quelle stradette: tutto è cangiato. Siete in una delle grandi vie di Stambul, fiancheggiata da monumenti, dove non bastano più gli occhi all’ammirazione. Camminate in mezzo alle moschee, ai chioschi, ai minareti, alle gallerie arcate, alle fontane di marmo e di lapislazzuli, ai mausolei dei sultani splendenti di rabeschi e d’iscrizioni d’oro, ai muri coperti di musaici, sotto le tettoie di cedro intarsiato, all’ombra d’una vegetazione pomposa che supera i muri di cinta e i cancelli dorati dei giardini, e riempie la via di profumi. Per queste vie s’incontrano a ogni passo carrozze di pascià, ufficiali, impiegati, aiutanti di campo, eunuchi di grandi case, una processione di servitori e di parassiti, che vanno e vengono fra i ministeri. Qui si riconosce la metropoli del grande impero, e s’ammira in tutta la sua magnificenza. È per tutto una bianchezza, una grazia d’architetture, un gorgoglio d’acque, una freschezza d’ombre, che accarezza i sensi come una musica sommessa, e riempie la mente d’immagini ridenti. Per queste vie s’arriva alle grandi piazze dove s’innalzano le moschee imperiali, e dinanzi a queste moli si rimane sgomenti. Ognuna di esse forma come il nodo d’una piccola città di collegi, di spedali, di scuole, di biblioteche, di magazzini, di bagni, che quasi non si avvertono, schiacciati come sono dalla cupola enorme a cui fanno corona. L’architettura, che s’immaginava semplicissima, presenta invece una varietà di particolari, che tira gli sguardi da mille parti. Sono cupolette rivestite di piombo, tetti di forme bizzarre che s’alzano l’uno sull’altro, gallerie aeree, grandi portici, finestre a colonnine, archi a festoni, minareti accannellati, cinti di terrazzini lavorati a giorno, con capitelli a stalattiti; porte e fontane monumentali, che sembrano rivestite di trina; muri picchiettati d’oro e di mille colori; tutto ricamato, cesellato, leggero, ardito, ombreggiato da querce, da cipressi e da salici, da cui escono nuvoli d’uccelli che vagano a lenti giri intorno alle cupole e riempiono d’armonia tutti i recessi dell’immenso edificio. Qui si comincia a provar qualche cosa che è più profondo e più forte del sentimento della bellezza. Quei monumenti che sono come una colossale affermazione marmorea d’un ordine d’idee e di sentimenti diverso da quello in cui siamo nati e cresciuti, che sono quasi l’ossatura d’una razza e d’una fede ostile, che ci raccontano con un linguaggio muto di linee superbe e di altezze temerarie le glorie d’un Dio che non è nostro e d’un popolo che ha fatto tremare i nostri padri, incutono un rispetto misto di diffidenza e di timore, che sulle prime vince la curiosità, e ce ne trattiene lontani. Si vedono, dentro ai cortili ombrosi, turchi che fanno le abluzioni alle fontane, pezzenti accovacciati ai piedi dei pilastri, donne velate che passeggiano lentamente sotto le arcate; tutto quieto, e come adombrato d’una tinta di mestizia e di voluttà, che non si capisce bene d’onde derivi, e su cui la mente si ferma e lavora come sopra un enigma. Galata, Pera, quanto sono lontane! Voi vi sentite soli in un altro mondo e in un altro tempo, nella Stambul di Solimano il Grande e di Baiazet secondo, e provate un vivo sentimento di stupore quando, usciti da quella piazza, e perduto d’occhio quel monumento smisurato della potenza degli Osmanli, vi ritrovate in mezzo alla Costantinopoli di legno, meschina, cadente, piena di sudiciume e di miseria. Via via che andate innanzi le case si scoloriscono, i pergolati si sfasciano, le vasche delle fontane si coprono di muschio; trovate delle moschee nane, coi muri screpolati e i minareti di legno, circondate di rovi e d’ortiche; dei mausolei in rovina, delle scale infrante, dei passaggi coperti ingombri di macerie, dei quartieri decrepiti d’una tristezza infinita, dove non si sente altro rumore che il frullo dell’ali degli sparvieri e delle cicogne, o la voce gutturale d’un muezzin solitario, che grida la parola di Dio dall’alto d’un minareto nascosto. Nessuna città rappresenta meglio di Stambul la natura e la filosofia del suo popolo. Tutto ciò che v’è di grande e di bello è di Dio o del sultano, immagine di Dio sulla terra; tutto il rimanente è passeggero e porta l’impronta d’una profonda trascuranza delle cose mondane. La tribù dei pastori è diventata nazione; ma il suo amore istintivo della natura campestre, della contemplazione e dell’ozio, ha conservato alla metropoli l’aspetto dell’accampamento. Stambul non è una città, non lavora, non pensa, non crea; la civiltà sfonda le sue porte e assalta le sue vie; essa sonnecchia e fantastica all’ombra delle moschee, e lascia fare. È una città slegata, dispersa, deforme, che rappresenta piuttosto, la sosta d’una razza pellegrinante, che la potenza d’uno Stato immobile; un immenso abbozzo di metropoli; un grande spettacolo piuttosto che una grande città. E non se ne può avere una giusta immagine, se non si percorre intera. Bisogna partire dalla prima collina, quella che forma la punta del triangolo, ed è bagnata dal mar di Marmora. Qui è per così dire la testa di Stambul; un quartiere monumentale, pieno di memorie, di maestà e di luce. Qui l’antico serraglio, dove sorgeva prima Bisanzio con la sua acropoli e il tempio di Giove, e poi il palazzo dell’imperatrice Placidia e le terme d’Arcadio; qui la moschea di Santa Sofia e la moschea d’Ahmed, e l’At-meidan che occupa lo spazio dell’Ippodromo antico, dove in mezzo a un Olimpo di bronzo e di marmo, tra le grida d’una folla vestita di seta e di porpora, volavano le quadrighe d’oro al cospetto degl’imperatori sfolgoranti di perle. Da questa collina si scende in una valle poco profonda, dove si stendono le mura occidentali del serraglio, che segnano il confine della Bisanzio antica, e s’alza la Sublime Porta, per la quale s’entra nel palazzo del gran vizir e nel Ministero degli esteri: quartiere austero e silenzioso, in cui sembra raccolta tutta la tristezza delle sorti dell’impero. Da questa valle si sale sulla seconda collina, dove sorge la moschea marmorea di Nuri-Osmanié, luce d’Osmano, e la colonna bruciata di Costantino, che sosteneva un Apollo di bronzo con la testa del grande Imperatore, ed era nel bel mezzo dell’antico foro, circondato di portici, d’archi di trionfo e di statue. Al di là di questa collina si apre la valle dei bazar, che dalla moschea di Bajazet va fino a quella della sultana Validè, ed abbraccia un labirinto immenso di strade coperte, piene di gente e di rumore, da cui s’esce colla vista annebbiata e con le orecchie stordite. Sulla terza collina, che domina ad un tempo il mar di Marmara e il Corno d’oro, giganteggia la moschea di Solimano, rivale di Santa Sofia, gioia e splendore di Stambul, come dicono i poeti turchi, e la torre meravigliosa del Ministero della guerra, il quale s’alza sulle rovine degli antichi palazzi dei Costantini, abitati un tempo da Maometto il conquistatore, poi convertiti in serraglio delle vecchie sultane. Fra la terza e la quarta altura si stende come un ponte aereo l’enorme acquedotto dell’imperatore Valente, formato da due ordini d’archi leggerissimi, vestiti di verzura, che spenzola a ghirlande sopra la valle popolata di case. Si passa sotto l’acquedotto, si sale sulla quarta collina. Qui, sulle rovine della chiesa famosa dei Santi Apostoli, fondata dall’imperatrice Elena e rifabbricata da Teodora, s’eleva la moschea di Maometto II, circondata di scuole, d’ospedali e d’alberghi da carovane; accanto alla moschea, il bazar degli schiavi, i bagni di Maometto e la colonna granitica di Marciano, che porta ancora il suo cippo di marmo ornato delle aquile imperiali; e vicino alla colonna il luogo dove era la piazza dell’Et-Meidan, in cui fu consumata la strage famosa dei Giannizzeri. S’attraversa un’altra valle, coperta da un’altra città, e si sale alla quinta collina, sulla quale è posta la moschea di Selim, presso all’antica cisterna di San Pietro, convertita in giardino. Sotto, lungo il Corno d’oro, si stende il Fanar, quartiere greco, sede del patriarca, in cui s’è rifugiata l’antica Bisanzio, coi discendenti dei Paleologhi e dei Comneni, e dove seguirono le orrende carneficine del 1821. Si scende in una quinta valle, si sale sopra la sesta collina. Qui s’è già sul terreno che occupavano le otto coorti dei quarantamila Goti di Costantino, fuori della cerchia delle prime mura, le quali non abbracciavano che la quarta collina; e appunto nello spazio occupato dalla coorte settima, che ha lasciato al luogo il nome di Hebdomon. Sulla sesta collina, rimangono le mura del palazzo di Costantino Porfirogenete, dove si coronavano gl’imperatori, chiamato ora dai turchi Tekir-Serai, palazzo dei principi. Ai piedi della collina, Balata, il ghetto di Costantinopoli, quartiere immondo, che s’allunga sulla riva del Corno fino alle mura della città, e al di qua di Balata, il sobborgo antico delle Blacherne, una volta ornato di palazzi dai tetti dorati, soggiorno prediletto degl’imperatori, famoso per la gran chiesa dell’imperatrice Pulcheria e per il santuario delle reliquie; ora pieno di rovine e tristezza. Alle Blacherne cominciano le mura merlate che dal Corno d’oro corrono fino al mar di Marmara, abbracciando la settima collina, dov’era il foro boario, e c’è ancora il piedestallo della colonna d’Arcadio: la collina più orientale e più grande di Stambul, fra la quale e le altre sei scorre il piccolo fiume Lykus, che entra nella città presso la porta di Carisio e si va a gettar nel mare vicino all’antico porto di Teodosio. Dalle mura delle Blacherne, si vede ancora il sobborgo d’Ortaksiler, che scende dolcemente verso la rada, incoronato di giardini; al di là d’Ortaksiler il sobborgo d’Eyub, terra santa degli Osmanli, colla sua moschea gentile, e il suo vasto cimitero ombreggiato da un bosco di cipressi e biancheggiante di mausolei e di tombe; dietro Eyub, l’altopiano dell’antico campo militare, dove le legioni levavan sugli scudi i nuovi imperatori; e di là dall’altopiano, altri villaggi i cui vivi colori ridono vagamente in mezzo al verde dei boschetti bagnati dalle ultime acque del Corno d’oro. Ecco Stambul. È divina. Ma il cuore si sgomenta a pensare che questo sterminato villaggio asiatico si stende sulle rovine di quella seconda Roma, di quell’immenso museo di tesori rapiti all’Italia, alla Grecia, all’Egitto, all’Asia minore, di cui il solo ricordo abbaglia la mente come un sogno divino. Dove sono i grandi portici che attraversavano la città dal mare alle mura, le cupole dorate, i colossi equestri che s’innalzavano sui pilastri titanici dinanzi agli anfiteatri e alle terme, le sfingi di bronzo sedute sui piedestalli di porfido, i templi e i palazzi che innalzavano i frontoni di granito in mezzo a un popolo aereo di numi di marmo e d’imperatori d’argento? Tutto è sparito o trasformato. Le statue equestri di bronzo son state fuse in cannoni; le rivestiture di rame degli obelischi, ridotte in monete; i sarcofagi delle imperatrici, cangiati in fontane; la chiesa di Santa Irene è un arsenale, la cisterna di Costantino un’officina, il piedistallo della colonna d’Arcadio una bottega di maniscalco, l’Ippodromo un mercato di cavalli; l’edera e le macerie coprono le fondamenta delle regge, sul suolo degli anfiteatri cresce l’erba dei cimiteri, e poche iscrizioni calcinate dagli incendi o mutilate dalle scimitarre degl’invasori rammentano che su quei colli vi fu la metropoli meravigliosa dell’impero d’Oriente. Su questa immane rovina siede Stambul, come un’odalisca sopra un sepolcro, aspettando la sua ora.

Leggi su Wikipedia

Edizione elettronica tratta da Liber Liber

Opera di riferimento: “Costantinopoli” di Edmondo De Amicis, Fratelli Treves editori, Milano 1877

Alla edizione elettronica ha contribuito Vittorio Volpi, volpi@galactica.it

Revisione: Catia Righi, catia_righi@tin.it

Pubblicato su Liber Liber da Marco Calvo, al quale vanno i nostri ringraziamenti.

Costantinopoli è un libro di ricordi scritto da Edmondo De Amicis e pubblicato nel 1877. Il soggetto dell’opera è il viaggio di più giorni fatto nel 1874, in compagnia dell’amico pittore Enrico Junck, a Istanbul, capitale dell’Impero Ottomano, quale corrispondente per conto della rivista Illustrazione Italiana.

De Amicis ha elaborato l’opera raccogliendo tre anni dopo la visita le impressioni in un libro, parte dagli appunti presi durante il viaggio e parte da memorie personali. Ne emergono molte informazioni sulla Istanbul del secolo XIX e sulla storia ottomana. L’opera originale comprendeva anche 45 incisioni di Enrico Junck. La prima edizione fu pubblicata nel 1877 in due volumi. Cesare Biseo ne illustrò un’edizione del 1882, a causa della prematura scomparsa di Junck.

L’opera riscosse un successo immediato e fu tradotta in molte lingue, oltre naturalmente al turco, ma ricevette anche critiche severe, come quella di Remigio Zena nel suo diario di bordo In Yacht da Genova a Costantinopoli (1887). Nel suo libro Istanbul – Memory of a City, lo scrittore turco Orhan Pamuk (premio Nobel per la letteratura 2006) ha definito Costantinopoli di Edmondo de Amicis il miglior libro scritto su Istanbul nell’Ottocento, seguito da Costantinopoli di Théophile Gautier (1852). Umberto Eco, nell’introduzione ad una nuova ristampa del 2005, ha affermato che la descrizione della città fatta da De Amicis appare come la più cinematografica.