16- Gli ultimi giorni

INDICE

| L ’arrivo |

| Cinque ore dopo |

| Il ponte |

| Stambul |

| All’albergo |

| Costantinopoli |

| Galata |

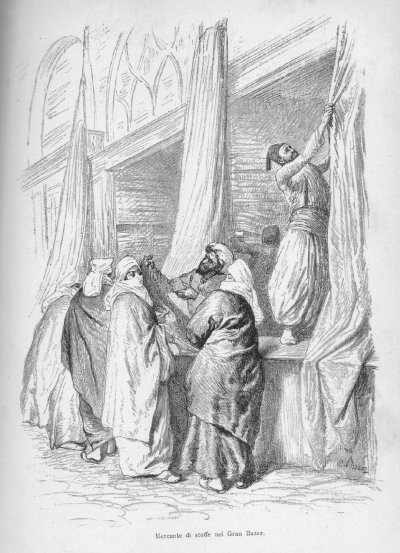

| Il Gran Bazar |

| La vita a Costantinopoli |

| Santa Sofia |

| Dolma Bagcè |

| Le Turche |

| Ianghen Var |

| Le mura |

| L’antico Serraglio |

| Gli ultimi giorni |

| I Turchi |

| Il Bosforo |

A questo punto mi trovo spezzata la catena delle reminiscenze minute e lucide, che permettono le lunghe descrizioni; e non ricordo più che una serie di corse affannose da una riva all’altra del Corno d’oro e dall’Europa all’Asia, dopo le quali, la sera, mi vedevo passare davanti rapidissimamente, come in sogno, città luminose, folle immense, boschi, flotte, colline, e il pensiero della partenza vicina dava a ogni cosa un leggiero colore di tristezza, come se già quelle visioni non fossero più che ricordi d’un paese lontano.

Le moschee

Eppure alcune immagini rimangono immobili in mezzo alla fuga di persone e di cose, a cui mi sembra d’assistere quando penso a quei giorni.

Ricordo la bella mattinata in cui visitai la maggior parte delle moschee imperiali, e pensandoci, mi pare ancora che si faccia intorno a me un immenso vuoto e un silenzio solenne. L’immagine di Santa Sofia non scema affatto la meraviglia che si prova al primo entrare in mezzo a quelle mura titaniche. Anche là, come altrove, la religione dei vincitori s’è appropriata l’arte della religione dei vinti. Quasi tutte le moschee sono imitate dalla Basilica di Giustiniano; hanno la grande cupola, le mezze cupole sottoposte, i cortili, i portici; qualcheduna, la forma della croce greca. Ma l’islamismo ha sparso su ogni cosa il colore e la luce propria, in modo che il complesso di quelle forme note presenta l’apparenza d’un edifizio nuovo, in cui s’intravvedono gli orizzonti d’un mondo sconosciuto e si sente l’aura d’un altro Dio. Sono navate enormi, d’una semplicità austera e grandiosa, bianche in ogni parte, e rischiarate da finestre innumerevoli, che mettono per tutto una luce dolce ed uguale, in cui l’occhio vede ogni cosa, da un’estremità all’altra, e riposa, insieme col pensiero, quasi addormentato in una quiete soave e diffusa, che somiglia a quella d’una valle nevosa, coperta da un cielo bianco. Non si crederebbe d’essere in un luogo chiuso se non si sentisse l’eco sonora del proprio passo. Non v’è nulla che distragga la mente: il pensiero va dritto, a traverso quel vuoto e quella chiarezza, all’oggetto dell’adorazione. Non v’è argomento né di malinconie né di terrori; non vi sono né illusioni, né misteri, né angoli oscuri, in cui brillino vagamente le immagini d’una gerarchia complicata d’esseri sovrumani, che confondono la mente; non v’è che l’idea chiara, netta, abbagliante, formidabile d’un Dio solitario, che predilige la nudità severa dei deserti inondati di luce, e non ammette altro simulacro di sé stesso che il cielo. Tutte le moschee imperiali di Costantinopoli presentano questo medesimo aspetto di grandezza che solleva la mente, e di semplicità che la fissa in un solo pensiero, e differiscono così poco nei particolari, che è difficile il ricordarle a una, a una. La moschea d’Ahmed, enorme, e pure graziosa e leggera, all’esterno, come un edifizio aereo, appoggia la sua cupola sopra quattro smisurati pilastri rotondi di marmo bianco, nel cui seno si potrebbero aprire quattro piccole moschee, ed è la sola di Stambul che abbia la corona gloriosa di sei minareti. La moschea di Solimano, che è, più che un tempio, una città sacra, nella quale lo straniero si smarrisce, è formata da tre navate, e la sua cupola, più alta di quella di Santa Sofia, riposa sopra quattro colonne meravigliose di granito roseo, che fanno pensare ai fusti dei famosi alberi giganteschi della California. La moschea di Maometto è una Santa Sofia bianca ed allegra; quella di Baiazet gode la primazia dell’eleganza delle forme; quella di Osmano è tutta di marmo; quella di Scià-Zadé ha i due più graziosi minareti di Stambul; quella di Ak-Serai è il più gentile modello del rinascimento dell’arte turca; quella di Selim è la più grave, quella di Mahmud la più capricciosa, quella della Sultana Validè la più ornata. Ognuna ha qualche bellezza sua propria o una leggenda o un privilegio. Sultan- Ahmed custodisce lo stendardo del Profeta, Sultan-Baizit è coronata di colombi, Solimaniè vanta le iscrizioni di Karà-hissari, Validè Sultan ha la falsa colonna d’oro che costò la vita al conquistatore della Canea; Sultan-Mehemet vede «undici moschee imperiali chinar la testa intorno a lei, come davanti al manipolo di Giuseppe s’inchinavano i manipoli dei fratelli». In una s’innalzano le colonne del palazzo imperiale e dell’Augusteon di Giustiniano, che portarono le statue di Venere, di Teodora e d’Eudossia; in altre si ritrovano i marmi delle chiese antiche di Calcedonia, colonne delle rovine di Troia, pilastri di templi d’Egitto, vetri preziosi rapiti alle regge persiane, materiali di circhi, di fori, di acquedotti, di basiliche: tutto confuso e svanito nell’immensa bianchezza della religione vincitrice. Dentro differiscono anche meno che nella forma esterna. In fondo v’è un pulpito di marmo; in faccia, la loggia del Sultano chiusa da una grata dorata; accanto al Mihrab, due candelabri enormi che sorreggono torce alte come fusti di palme; e per tutta la navata, lampade innumerevoli formate di grandi globi di vetro, e disposte in una maniera bizzarra, che par più propria a una grande festa di ballo che a una solennità religiosa. Le grandi iscrizioni sacre che girano intorno ai pilastri, alle porte, alle finestre delle cupole, qualche finto fregio dipinto a imitazione del marmo, e i vetri disegnati e coloriti a fiorami, sono i soli ornamenti che risaltino nella nudità bianca di quelle mura monumentali. Tesori di marmo sono profusi nei pavimenti dei vestiboli, nei portici che circondano i cortili, nelle fontane per le abluzioni, nei minareti; ma non alterano il carattere graziosamente sobrio ed austero dell’edifizio, tutto bianco, circondato di verde e coronato di cupole, scintillanti sull’azzurro del cielo. E la moschea non occupa che la parte minore del recinto, il quale abbraccia un labirinto di cortili e di case. E qui ci sono auditori per la lettura del Corano e luoghi di deposito per i tesori dei privati, biblioteche e accademie, scuole di medicina e scuole pei bambini, quartieri per gli studenti e cucine per i poveri, manicomi, infermerie, ricoveri per i viaggiatori, sale da bagno: una piccola città ospitale e benefica, affollata intorno alla mole altissima del tempio, come ai piedi d’una montagna, e ombreggiata da alberi giganteschi. Ma tutte queste immagini si sono oscurate nella mia mente; e non vedo più, in questo punto, che la piccola macchietta nera della mia persona, quasi smarrita, come un atomo, nelle enormi navate, in mezzo a lunghe file di piccolissimi turchi prostrati che pregano; e vo innanzi abbagliato da quella bianchezza, stupito da quella luce strana, sbalordito da quella immensità, strascicando le mie babbucce sdrucite e il mio orgoglio schiacciato di descrittore; e mi par che una moschea si confonda coll’altra, e che mi si stenda d’intorno, in tutte le direzioni, una successione interminabile di pilastri e di volte, e una folla bianca infinita, nella quale il mio sguardo si perde.

Le cisterne

Le reminiscenze d’un altro giorno son tutte oscure e piene di misteri e di fantasmi.

Entro nel cortile d’una casa musulmana, discendo, al lume di una fiaccola, sino all’ultimo gradino di una scala tetra e umida, e mi trovo sotto le volte di Kere-batan Serai, la grande cisterna basilica di Costantino, della quale il volgo di Stambul dice che non si conoscono i confini. Le acque verdastre si perdono sotto le volte nere, rischiarate qua e là da un barlume di luce livida che accresce l’orrore delle tenebre. La fiaccola colora di fuoco gli archi vicini alla porta, fa luccicare i muri sgocciolanti, e rivela confusamente file sterminate di colonne che intercettano lo sguardo da tutte le parti, come i tronchi degli alberi in una fittissima foresta allagata. La fantasia, attratta dalla voluttà del terrore, si slancia per quelle fughe di portici sepolcrali, sorvolando le acque sinistre, e si smarrisce in infiniti giri vertiginosi in mezzo alle colonne innumerevoli, mentre la voce sommessa d’un dracomanno racconta le storie paurose di chi s’avventurò sopra una barca in quel sotterraneo per scoprirne i confini, e tornò indietro molte ore dopo, remando disperatamente, col volto trasfigurato e coi capelli irti, mentre le volte lontane echeggiavano di risate fragorose e di fischi acuti; e d’altri che non tornarono più, che finirono chi sa come, forse impazziti dal terrore, forse morti di fame, forse trascinati da una corrente misteriosa in un abisso sconosciuto, molto lontano da Stambul, Dio solo sa dove. Questa visione lugubre sparisce improvvisamente nella grande luce della piazza dell’At-meidan, e pochi minuti dopo mi trovo daccapo sottoterra, fra le duecento colonne della cisterna asciutta Bin-birdirek, dove cento operai greci filano la seta, cantando con voci acute una canzone guerriera, rischiarati da un raggio di luce pallida che si rompe negl’incrociamenti delle arcate; e sento sopra il mio capo lo strepito confuso d’una carovana che passa. Poi daccapo l’aria aperta e la luce del sole, e poi di nuovo l’oscurità, sotto altre arcate secolari, in mezzo ad altre file di colonne, in una quiete di sepolcro, turbata da un suono fioco di voci lontane; e così fino a sera, un pellegrinaggio misterioso e pensieroso, dopo il quale mi rimane per molto tempo dinanzi agli occhi l’immagine di un vasto lago sotterraneo, in cui sia sprofondata la metropoli dell’impero greco, e in cui Stambul, ridente ed incauta debba un giorno alla sua volta sparire.

Scutari

Tutta questa oscurità svanisce dinanzi all’immagine splendida di Scutari. Andando a Scutari, sopra un piroscafo affollato, discutevamo sempre, il mio amico ed io, se il primato della bellezza appartenesse a quella riva o alle due rive del Corno d’oro. Yunk preferiva Scutari; io, Stambul. Ma Scutari m’innamorava coi suoi improvvisi cangiamenti d’aspetto, coi quali pare che voglia pigliarsi gioco di chi le s’avvicina dal mare. Guardata dal Mar di Marmara, non pare che un grande villaggio disteso sopra una collina. Guardata dal Corno d’oro, presenta già l’aspetto d’una città. Ma quando il piroscafo, girando intorno alla punta più avanzata della riva asiatica, va dritto verso il suo porto, allora la cittadina s’allarga e s’innalza; le colline coperte d’edifizi saltano fuori l’una di dietro all’altra; i sobborghi sbucano dalle valli, le villette si sparpagliano sulle alture; la riva, tutta variopinta di casette, si svolge a perdita d’occhi; una città enorme, pomposa, teatrale, che non si comprende dove potesse stare nascosta, si scopre allo sguardo in pochi momenti come all’alzarsi d’un telone immenso, e fa rimaner là stupefatti come aspettando che torni a sparire. Si scende sopra uno scalo di legno, fra un visibilio di barcaioli, di noleggiatori di cavalli e di dracomanni, e si va su per la via principale che sale dolcemente, serpeggiando, in mezzo a casette rosse e gialle, vestite d’edera e di pampini, fra muri di giardini riboccanti di verzura, sotto alti pergolati, all’ombra di grandi platani che chiudono quasi il passaggio; si passa dinanzi a caffè turchi, ingombri di fannulloni asiatici, che fumano, sdraiati, cogli occhi fissi non si sa dove; s’incontrano branchi di capre, carri pesanti di campagna, tirati da bufali colla testa infiorata, contadini in fez e in turbante, convogli funebri musulmani, e brigatelle di hanum villeggianti, che portano mazzi di fiori e ramoscelli. Par di vedere un’altra Stambul, meno maestosa, ma più gaia e più fresca di quella delle sette colline. È come una grande città villereccia. La campagna l’invade da tutte le parti. Le stradicciole, fiancheggiate da casine da presepio, scendono e salgono per valli e per colline, e si perdono nel verde dei giardini e degli orti. Nelle parti alte della città regna la pace profonda della campagna; nelle parti basse brulica la vita affaccendata delle città di mare; dalle grandi caserme che sorgono qua e là, esce un frastuono confuso di grida, di canti e di tamburi, e migliaia d’uccelletti saltellano, per le viuzze solitarie. Seguitando un convoglio mortuario, usciamo dalla città, ci addentriamo nel cimitero famoso, ci smarriamo in una grande foresta di cipressi altissimi, che si stende da una parte verso il Mar di Marmara e dall’altra verso il Corno d’oro, sopra un vasto terreno montuoso. Le pietre sepolcrali biancheggiano tutt’intorno fin dove arriva lo sguardo, a mucchi, a file sterminate, in mezzo ai cespugli e ai fiori selvatici, in una rete infinita di sentieri, fra i tronchi fittissimi, che lasciano appena vedere l’orizzonte come una lontana striscia luminosa e ondeggiante. Andiamo innanzi, a caso, in mezzo ai cippi dipinti e dorati, ritti e rovesci, fra le cancellate dei sepolcri di famiglia, fra i piccoli mausolei dei pascià, fra le colonnette rozze del volgo, vedendo qua e là mazzi di fiori appassiti e cocuzzoli di crani che spuntano fra la terra smossa, udendo grugare da ogni parte i colombi nascosti nei cipressi; e via via, pare che la foresta si allarghi, che le pietre pullulino, che i sentieri si moltiplichino, che la striscia luminosa dell’orizzonte si allontani, che il regno della morte s’avanzi a passo a passo con noi; e cominciamo a domandarci come n’usciremo, quando sbocchiamo inaspettatamente in un larghissimo viale, che ci conduce nella vasta pianura aperta d’Haidar pascià, dove si raccoglievano gli eserciti musulmani per muovere alle guerre dell’Asia, e di là abbracciamo con uno sguardo il Mar di Marmara, Stambul, l’imboccatura del Corno d’oro, Galata e Pera, tutto velato leggermente dai vapori della mattina e tinto di colori di paradiso, che ci fanno risentire un fremito della meraviglia e della gioia dell’arrivo.

Palazzo di Ceragan

Un’altra mattina ci troviamo in un carrozzone del tramway, in mezzo a due colossali eunuchi neri, incaricati da un aiutante di campo d’Abdul-Aziz di condurci a visitare il palazzo imperiale di Ceragan, posto sulla riva del Bosforo ai piedi del sobborgo di Bescic- Tass. Mi ricordo del sentimento indefinibile, misto di curiosità e di ribrezzo, che provavo guardando colla coda dell’occhio l’eunuco che m’era accanto, il quale mi sorpassava di quasi tutta la testa, e teneva stesa sul ginocchio una mano smisurata; e ogni volta che mi voltavo, sentivo un profumo leggiero di essenza di bergamotto che usciva dai suoi panni lucidi e corretti di cortigiano. Quando il carrozzone si fermò, misi la mano in tasca per prendere il portamonete; ma la mano smisurata dell’eunuco m’afferrò il braccio come una tanaglia di ferro, e i suoi grandi occhi di negro si fissarono nei miei, come per dire: – Cristiano, non mi far questo affronto o ti slogo le ossa. – Si discese dinanzi a una piccola porta arabescata, si percorse un lunghissimo corridoio, dove ci venne incontro un drappello di servitori in livrea, e infilate le babbucce, si salì per una larga scala, che metteva alle sale della reggia. Qui non ci fu bisogno d’evocare i ricordi storici per procurarsi un’illusione di vita. L’aria era ancora calda dell’alito della Corte. I larghissimi divani coperti di velluto e di raso, che si stendevano lungo le pareti, erano proprio quelli su cui, poche settimane prima, si erano sedute le odalische del Gran Signore. Un vago profumo di vita molle e fastosa riempiva ancora l’aria. Si passò per un lungo giro di sale, decorate con uno stile misto di europeo e di moresco, nitidissime e belle d’una certa semplicità superba, che ci faceva abbassare la voce; mentre gli eunuchi, borbottando spiegazioni incomprensibili, ci indicavano ora un angolo, ora una porta, con un gesto circospetto, come se accennassero a un mistero. Le cortine di seta, i tappeti di mille colori, le tavole di musaico, i bei quadri a olio messi a controlume, i begli archi a stalattiti delle porte tramezzate da colonnine arabe, gli altissimi candelabri simili ad alberi di cristallo che tintinnavano rumorosamente al nostro passaggio, si succedevano e si confondevano, appena visti, nella nostra fantasia, tutta intesa a inseguire immagini fuggenti di cadine sorprese. Non mi è rimasta dinanzi agli occhi che la sala da bagno del Sultano, tutta di marmo bianchissimo, scolpito a stalattiti, a fiori penzoli, a frangio e a ricami aerei, d’una delicatezza, da far temere che si stacchino a toccarli colla punta delle dita. La disposizione delle sale mi ricordava vagamente l’Alhambra. Camminavamo in fretta sui tappeti spessissimi, senza far rumore, quasi furtivamente. Di tanto in tanto un eunuco tirava un cordone, una tenda verde s’alzava, e vedevamo, per un’ampia finestra, il Bosforo, l’Asia, mille navi, una gran luce; poi tutto spariva ad un tratto lasciandoci come abbarbagliati da un lampo. Da una finestra vedemmo di sfuggita un piccolo giardino, chiuso da alti muri, lindo, compassato, monacale, che ci rivelò in un momento mille segrete malinconie di belle donne assetate d’amore e di libertà, e disparve improvvisamente dietro la tenda. E le sale non finivano mai, e alla vista d’ogni nuova porta, affrettavamo il passo per affacciarci inaspettati alla nuova sala; ma non si vedeva più nemmeno lo strascico d’una veste, le odalische erano scomparse, un silenzio profondo regnava in ogni parte, il fruscìo che ci faceva voltare indietro curiosamente non era che il fruscìo delle tende pesanti di broccato che ricadevano sulla soglia della porta; e il tintinnìo dei candelabri di cristallo c’indispettiva come se fosse la risata argentina di qualche bella nascosta, che ci schernisse. E infine ci venne in uggia quell’andare e venire senza fine per quella reggia muta, fra quelle ricchezze morte, vedendo riflesse a ogni passo, dai grandi specchi, quelle facce nere d’eunuchi, quel drappello sinistro di servitori pensierosi, e i nostri due visi attoniti di vagabondi; e uscimmo quasi correndo, e provammo un gran piacere nel ritrovarci all’aria libera, fra le case miserabili, in mezzo alla popolaglia cenciosa e vociferante del quartiere di Top-hanè.

Eyub

E la necropoli d’Eyub come dimenticarla? Ci andammo una sera al tramonto, e m’è sempre rimasta nella memoria, così come la vidi, illuminata dagli ultimi raggi del sole. Un caicco leggerissimo ci condusse fino in fondo al Corno d’oro, e salimmo alla «terra santa» degli Osmani per un sentiero ripido, fiancheggiato di sepolcri. In quell’ora gli scalpellini che lavorano il giorno intorno ai cippi, e fanno echeggiare la vasta necropoli dei loro colpi sonori, erano già partiti; il luogo era deserto. Andammo innanzi, circospetti, guardando intorno se apparisse il volto severo d’un iman o d’un dervis, poiché là, meno che in ogni altro luogo sacro, è tollerata la curiosità profana di un giaurro; ma non vedemmo né cappelli conici né turbanti. Arrivammo, con qualche trepidazione, sino a quella misteriosa moschea d’Eyub, della quale avevamo visto mille volte dalle colline dell’altra riva e da tutti i seni del Corno d’oro le cupolone scintillanti e i minareti leggieri. Nel cortile, all’ombra d’un grande platano, s’innalza in forma di chiosco, perpetuamente rischiarato da una corona di lampade, il mausoleo che racchiude il corpo del portastendardo famoso del Profeta, morto coi primi musulmani sotto Bisanzio, e ritrovato otto secoli dopo, sepolto su quella riva, da Maometto il conquistatore. Maometto gli consacrò quella moschea, nella quale vanno i Padiscià a cingere solennemente la spada d’Otmano; poiché è quella la moschea più santa di Costantinopoli, come il cimitero che la circonda è il più sacro dei cimiteri. Intorno alla moschea, all’ombra di grandi alberi, s’innalzano turbè di Sultane, di visir, di grandi della Corte, circondati di fiori, splendidi di marmi e di rabeschi d’oro, e decorati d’iscrizioni pompose. In disparte v’è il tempietto mortuario dei muftì coperto da una cupola ottagona, nel quale riposano i grandi sacerdoti chiusi in enormi catafalchi neri, sormontati da altissimi turbanti di mussolina. È una città di tombe, tutta bianca e ombrosa, e regalmente gentile, che insieme alla tristezza religiosa ispira non so che sentimento di soggezione mondana, come un quartiere aristocratico, muto d’un silenzio superbo. Si passa in mezzo a muri bianchi e a cancellate delicatissime da cui scende a ghirlande e a ciocche la verzura dei giardini funebri, e sporgono i rami delle acacie, delle querce e dei mirti, e per le trine di ferro dorato che chiudono le finestre arcate dei turbe, si vedono dentro, in una luce soave, i mausolei marmorei, tinti dei riflessi verdi degli alberi. In nessun altro luogo di Stambul si spiega così graziosamente l’arte musulmana di illeggiadrire l’immagine della morte e di farvi fissare il pensiero senza terrore. È una necropoli, una reggia, un giardino, un panteon, pieno di malinconia e di grazia, che chiama insieme sulle labbra la preghiera e il sorriso. E da tutte le parti gli si stendono intorno i cimiteri, ombreggiati da cipressi secolari, attraversati da viali serpeggianti, bianchi di miriadi di cippi che par che si precipitino giù per le chine per andarsi a tuffare nelle acque o che si affollino lungo i sentieri per veder passare delle larve. E da mille recessi oscuri, allargando i rami dei cespugli, si vede a destra, confusamente, Stambul lontana, che presenta l’aspetto d’una fuga di città azzurrine, staccate l’una dall’altra; sotto, il Corno d’oro, su cui lampeggia l’ultimo raggio del sole; in faccia, i sobborghi di Sudlugé, di Halidgi-Ogli, di Piri-Pascià, di Hass-kioi, e più lontano il grande quartiere di Kassim e il profilo vago di Galata, perduti in una dolcezza infinita di tinte tremole e morenti, che non paion cosa di questa terra.

Il museo dei Giannizzeri

Tutto questo svanisce, e mi trovo a passeggiare per lunghissimi cameroni nudi, in mezzo a due schiere immobili di figure sinistre, che paiono cadaveri inchiodati alle pareti. Non ricordo d’aver mai provato un senso così vivo di ribrezzo fuorché a Londra, nell’ultima sala del museo Tussaud, dove s’intravvedono nell’oscurità i più orrendi assassini d’Inghilterra. È come un museo di spettri, o piuttosto un sepolcro aperto, in cui si trovano, mummificati, i più famosi personaggi di quella vecchia Turchia splendida, stravagante e feroce, che non esiste più se non nella memoria dei vecchi e nella fantasia dei poeti. Sono centinaia di grandi figure di legno, colorite, vestite dei vecchi costumi, ritte, in atteggiamenti rigidi e superbi, coi visi alti, cogli occhi spalancati, colle mani sull’else, che par che aspettino un cenno per snudare le lame e far sangue, come al buon tempo antico. Prima viene la casa del Padiscià: il grand’eunuco, il gran visir, il muftì, ciambellani e grandi ufficiali, col capo coperto di turbanti d’ogni colore, piramidali, sferici, quadrati, spropositati, prodigiosi, con caffettani di broccato di colori smaglianti, coperti di ricami, con tuniche di seta vermiglia e di seta bianca, strette alla vita da sciarpe di casimir, con vesti dorate, coi petti coperti di lastre d’oro e d’argento, con armi principesche: due lunghe file di spauracchi bizzarri e splendidi, che rivelano in modo ammirabile la natura dell’antica corte ottomana, spudoratamente fastosa e barbaricamente superba. Seguono i paggi che portano le pellicce del Padiscià, il turbante, lo sgabello, la spada. Poi le guardie delle porte e dei giardini, le guardie del Sultano, gli eunuchi bianchi e gli eunuchi neri, con visi di magi e d’idoli, scintillanti, impennacchiati, colle teste coperte di cappelli persiani e di caschi metallici, di berrette purpuree, di turbanti strani, della forma di mezzelune, di coni, di piramidi rovesce; armati di verghe d’acciaio, di pugnalacci e di fruste come un branco d’assassini e di carnefici; e l’uno guarda in aria di disprezzo, un altro digrigna i denti, un terzo caccia fuor dell’orbita due occhi assetati di sangue, un quarto sorride con un’espressione di sarcasmo satanico. E in fine, il corpo dei giannizzeri, col suo santo patrono, Emin babà, scheletrito, vestito d’una tunica bianca, e ufficiali di tutti i gradi simboleggiati dai vari uffici della cucina, e soldati di ogni classe con tutti gli emblemi e tutte le divise di quell’esercito insolente sterminato dalla mitraglia di Mahmud. E qui la bizzarria grottesca e puerile dei vestiari, mista al terrore delle memorie, produce l’impressione d’una pagliacciata feroce. La più sbrigliata fantasia di pittore non riuscirebbe mai a formare una così pazza confusione di vestimenti da re, da sacerdoti, da briganti, da giullari. I «portatori d’acqua», i «preparatori della minestra», i «cuochi superiori», i «capi dei guatteri», i soldati incaricati di servizi speciali, si succedono in lunghe file, colle scope e coi cucchiai nei turbanti, cui sonagli appesi alle tuniche, cogli otri, colle marmitte famose che davano il segnale delle rivolte, coi grandi berretti di pelo, colle larghe stoffe cadenti, come mantelli di negromanti, dalla nuca sui lombi, colle larghe cinture di dischi di metallo cesellato, colle sciabole gigantesche, cogli occhi di granchio, coi busti enormi, coi volti contratti in atteggiamenti di beffa, di minaccia e d’insulto. Ultimi vengono i muti del Serraglio, col cordone di seta alla mano, e i nani e i buffoni, con visi ributtanti di cretini inviperiti, e corone burlesche sul capo. Le grandi vetrine in cui è chiusa tutta questa gente, danno al luogo una cert’aria di museo anatomico, che rende più verosimile l’apparenza cadaverica dei simulacri e fa qualche volta torcere il viso con orrore. Arrivati in fondo, sembra d’esser passati per una sala dell’antico serraglio, in mezzo a tutta la Corte, agghiacciata di terrore da un grido minaccioso del Padiscià; ed uscendo e incontrando sulla piazza dell’Atmeidan i pascià in abito nero e i nizam vestiti modestamente alla zuava, oh come par mite ed amabile la Turchia dei nostri giorni!

E anche di là ritorno irresistibilmente fra le tombe, in mezzo agli innumerevoli turbé imperiali sparsi per la città turca, che rimarranno sempre nella mia memoria come una delle più gentili manifestazioni dell’arte e della filosofia musulmana. Un firmano ci fece aprire, per il primo, il turbè di Mahmud il riformatore, posto poco lontano dall’Atmeidan, in un giardino pieno di rose e di gelsomini. È un bel tempietto esagono, di marmo bianco, coperto di una cupola rivestita di piombo, sostenuto da pilastri ionici e rischiarato da sette finestre chiuse da inferriate dorate, alcune delle quali guardano in una delle vie principali di Stambul. Le pareti interne sono ornate di bassorilievi e decorate di tappeti di seta e di broccato. Nel mezzo sorge il sarcofago coperto di bellissimi scialli persiani; e v’è sopra il fez, emblema della riforma, col pennacchietto scintillante di diamanti, e intorno una graziosa balaustrata, intarsiata di madreperla, che racchiude quattro grandi candelabri d’argento. Lungo le pareti ci sono i sarcofagi di sette sultane. Il pavimento è coperto di stuoie finissime e di tappeti variopinti. Qua e là, sopra ricchi leggii, brillano dei corani preziosi, scritti in caratteri d’oro. In una cassetta d’argento v’è un lungo pezzo di mussolina, arrotolato, tutto coperto di minutissimi caratteri arabi, tracciati dalla mano di Mahmud. Prima di salire al trono, quando viveva prigioniero nell’antico serraglio, egli trascrisse pazientemente su quel pezzo di stoffa una gran parte del Corano, e morendo, ordinò che quel suo ricordo giovanile fosse posto sulla sua tomba. Dall’interno del turbé si vede a traverso le inferriate dorate il verde del giardino e si sente l’odore delle rose; una luce viva rischiara tutto il tempietto; tutti i rumori della città vi risuonano come sotto un portico aperto; le donne e i fanciulli, dalla strada, s’affacciano alle finestre e bisbigliano una preghiera. V’è in tutto questo un che di primitivo e di dolce, che tocca il cuore. Pare che non il cadavere, ma l’anima del Sultano sia chiusa fra quelle pareti, e che veda e senta ancora il suo popolo, che passa e lo saluta. Morendo, egli non ha fatto che cambiare di chiosco; dai chioschi del Serraglio è venuto in quest’altro, non meno ridente, ed è sempre alla luce del sole, in mezzo allo strepito della vita di Stambul, tra i suoi figli, anzi più vicino ad essi, sull’orlo della via, sotto gli occhi di tutti, e mostra ancora al popolo il suo pennacchietto scintillante come quando andava alla moschea, pieno di vita e di gloria, a pregare per la prosperità dell’Impero. E così son quasi tutti gli altri turbé, quello d’Ahmed, quello di Bajazet, che appoggia la testa sopra un mattone composto colla polvere raccolta dai suoi abiti e dalle sue babbucce; quello di Solimano, quello di Mustafà e di Selim III, quello d’Abdul-Hamid, quello della sultana Rosellana. Son tempietti sostenuti da pilastri di marmo bianco e di porfido, luccicanti d’ambra e di madreperla; in alcuni dei quali scende l’acqua piovana, per un’apertura della cupola, a bagnare i fiori e le erbe intorno ai sarcofagi, coperti di velluti e di trine; e dalle volte pendono uova di struzzo e lampade dorate che rischiarano le tombe dei principi, disposte a corona intorno al sepolcro paterno, con su i fazzoletti che servirono a strozzarli bambini o giovinetti; forse per indurre nei fedeli, colla pietà delle vittime, il sentimento della necessità fatale di quei delitti. E ricordo, che a furia di vedere immagini di quelle morti, cominciavo a sentire in me come un principio di asservimento del pensiero e del cuore alla iniqua ragione di Stato che le sanciva; come a furia di trovare a ogni passo, nelle moschee, nelle fontane, nei turbé, in mille immagini, ricordato e glorificato il nome d’un uomo, una potenza assoluta e suprema, qualche cosa, dentro di me, cominciava a sottomettersi; come a furia di errare all’ombra dei cimiteri e di fissare il pensiero nei sepolcri, cominciavo a considerare sotto un nuovo aspetto, quasi sereno, la morte; a provare un sentimento più queto e più noncurante della vita; a abbandonarmi a non so che filosofia odiosa, a un vagare indefinito del pensiero, a uno stato nuovo dell’animo, in cui mi pareva che il meglio fosse passare il tempo placidamente sognando e lasciare che quello che è scritto si compia. E provavo un sentimento improvvido di uggia e d’avversione quando in mezzo a quelle fantasie serene e quiete, mi s’affacciava l’immagine delle nostre città affaticate, delle nostre chiese oscure, dei nostri cimiteri murati e deserti.

I dervis

E anche i dervis mi passano dinanzi, fra le immagini di quegli ultimi giorni; e sono i dervis Mevlevi (il più famoso dei trentadue ordini) che hanno un notissimo tekké in via di Pera. Ci andai preparato a vedere dei volti luminosi di santi, rapiti da allucinazioni paradisiache. Ma ci ebbi una gran delusione. Ahimè! anche nei dervis la fiamma della fede «lambe l’arido stame». La famosa danza divina non mi parve che una fredda rappresentazione teatrale. Sono curiosi a vedersi, senza dubbio, quando entrano nella moschea circolare, l’un dietro l’altro, ravvolti in un grande mantello bruno, col capo basso, colle braccia nascoste, accompagnati da una musica barbara, monotona e dolcissima, che somiglia al gemito del vento fra i cipressi del cimitero di Scutari, e fa sognare a occhi aperti; e quando girano intorno, e s’inchinano a due a due dinanzi al Mirab, con un movimento maestoso e languido che fa nascere un dubbio improvviso sul loro sesso. Così è pure una bella scena quando buttano in terra il mantello con un gesto vivace, e appariscono tutti vestiti di bianco, colla lunga gonnella di lana, e allargando le braccia in atto amoroso e rovesciando la testa, si abbandonano l’un dopo l’altro ai giri, come se fossero slanciati da una mano invisibile; e quando girano tutti insieme nel mezzo della moschea, equidistanti fra loro, senza scostarsi d’un filo dal proprio posto, come automi sur un perno, bianchi, leggeri, rapidissimi, colla gonnella gonfia e ondeggiante, e cogli occhi socchiusi; e quando si precipitano tutti insieme, come atterrati da una apparizione sovrumana, soffocando contro il pavimento il grido tonante di Allah; e quando ricominciano a inchinarsi e a baciarsi le mani e a girare intorno, rasente il muro, con un passo grazioso tra l’andatura e la danza. Ma le estasi, i rapimenti, i volti trasfigurati, che tanti viaggiatori videro e descrissero, io non li vidi. Non vidi che dei ballerini agilissimi e infaticabili che facevano il loro mestiere colla massima indifferenza. Vidi anzi delle risa represse; scopersi un giovane dervis che non pareva punto scontento d’esser guardato fisso da una signora inglese affacciata a una tribuna in faccia a lui; e ne colsi sul fatto parecchi che, nell’atto di baciar le mani ai compagni, tiravano a morderli di nascosto, e questi li respingevano a pizzicotti. Ah, gl’ipocriti! Quello che mi fece più senso fu il vedere in tutti quegli uomini, e ce n’eran d’ogni età e d’ogni aspetto, una grazia e un’eleganza di mosse e d’atteggiamenti, che potrebbero invidiare molti dei nostri ballerini da salotto; e che è certo un pregio naturale delle razze orientali, dovuto ad una particolare struttura del corpo. E lo notai anche meglio un altro giorno, in cui potei penetrare in una celletta del tekké, e veder da vicino un dervis che si preparava alla funzione. Era un giovane imberbe, alto e snello, di fisonomia femminea. Si stringeva ai fianchi la sottana bianca, guardandosi nello specchio; si voltava verso di noi e sorrideva; si tastava colle mani la vita sottile; si accomodava in fretta, ma con garbo, e con un occhio d’artista, tutte le parti del vestimento, come una signora che dia gli ultimi tocchi alla sua acconciatura; e visto di dietro, con quello strascico, presentava infatti il profilo di un bel fusto di ragazza vestita da ballo che domandasse un giudizio allo specchio…. Ed era un frate! Oh, strane cose in vero, come diceva Desdemona a Otello.

Ciamligià

Ma il più bello dei miei ultimi ricordi è sulla cima del monte Ciamligià, che s’alza alle spalle di Scutari. Di là diedi alla città il mio ultimo saluto, e fu l’ultima e la più splendida delle mie grandi visioni di Costantinopoli. Andammo a Scutari allo spuntare del giorno con un tempo nebbioso. La nebbia c’era ancora, quando s’arrivò sulla cima del monte; ma il cielo prometteva una giornata serena. Sotto di noi, tutto era nascosto. Era uno spettacolo singolarissimo. Una immensa tenda grigia orizzontale, che noi dominavamo tutta collo sguardo, copriva Scutari, il Bosforo, il Corno d’oro, tutta Costantinopoli. Non si vedeva assolutamente nulla. La grande città, con tutti i suoi sobborghi e tutti i suoi porti, pareva che fosse sparita. Era come un mare di nebbia da cui non usciva che la cima di Ciamligià, come un’isola. E noi guardavamo quel mare grigio, immaginando di essere due poveri pellegrini, venuti d’in fondo all’Asia Minore, e arrivati là, prima dell’alba, sopra quella gran nebbia, senza sapere che ci fosse sotto la grande metropoli dell’Impero ottomano, e provavamo un gran piacere a seguire colla fantasia il sentimento crescente di stupore e di meraviglia che quei pellegrini avrebbero provato vedendo apparire a poco a poco, al levarsi del sole, sotto quell’immenso velo grigio, la città meravigliosa e inaspettata. E infatti, di là a poco, il velo fittissimo si cominciò a rompere nello stesso tempo in vari punti. Si videro apparire qua e là, su quella vasta superficie grigia, come tanti principii di città, che parevano isolette; un arcipelago di cittadine nuotanti nella nebbia, e sparpagliate a grandi distanze: la cima di Scutari, le sette cime delle colline di Stambul, la sommità di Pera, i sobborghi più alti della riva europea del Bosforo, la cresta di Kassim Pascià, qualcosa di confuso dei più lontani sobborghi del Corno d’Oro, laggiù verso Eyub e Hass- Kioi; venti piccole Costantinopoli, rosate ed aree, irte di innumerevoli punte bianche, verdi e argentine. Poi ciascheduna prese a allargarsi, a allargarsi, come se s’innalzasse lentamente sopra quel mare vaporoso, e veniva su, a galla, da tutte le parti, migliaia di tetti, di cupole, di torri, di minareti, che pareva s’affollassero, o si schierassero in furia, per trovarsi al proprio posto prima di esser sorprese dal sole. Già si vedeva sotto tutta Scutari; in faccia, quasi tutta Stambul; sull’altra riva del Corno d’oro, la parte più alta di tutti i sobborghi che si stendono da Galata alle Acque dolci; e sulla riva europea del Bosforo, Top-hané, Funduclú, Dolma bagcè, Besci-tass, e via, a perdita d’occhi, città accanto a città, gradinate immense di edifizi, e città più lontane che non mostravano che la fronte, suffuse dall’aurora d’un soavissimo rossore di corallo. Ma il Corno d’oro, il Bosforo, il mare erano ancora nascosti. I pellegrini non ci avrebbero capito nulla. Avrebbero potuto immaginare che l’immensa città fosse fabbricata sopra due valli profonde, e perpetuamente nebbiose, di cui l’una entrasse nell’altra, e domandarsi che cosa si potesse nascondere in quei due abissi misteriosi. Ma ecco, in pochi momenti, il grigio delle ultime nebbie si chiarisce – azzurreggia – splende – è acqua – è una rada – uno stretto – un mare – due mari: tutta Costantinopoli è là, immersa in un oceano di luce, d’azzurro e di verde, che par creato da un’ora. Ah! in quel punto, s’ha un bell’avere già contemplato da mille altezze quella bellezza, s’ha un bell’averla scrutata in tutti i suoi particolari, e aver espresso in mille modi lo stupore e l’ammirazione; ma bisogna strepitare e gridare ancora; e pensando che fra pochi giorni tutto sparirà dai nostri occhi, per non esser più che un ricordo confuso, che quel velo di nebbia non si alzerà mai più, che è quello il momento di dare l’ultimo addio a ogni cosa… non so… sembra di dover partire per l’esilio e che l’orizzonte della nostra vita s’oscuri.

Eppure anche a Costantinopoli, negli ultimi giorni, ci colse la noia. La mente affaticata si rifiutava alle nuove impressioni. Passavamo sul ponte senza voltarci. Tutto ci pareva d’un colore. Giravamo senza scopo, sbadigliando, coll’aria di vagabondi sconclusionati. Passavamo ore ed ore dinanzi a un caffè turco, cogli occhi fissi sui ciottoli, o alla finestra dall’albergo a guardare i gatti che vagavano sui tetti delle case dirimpetto. Eravamo sazii d’Oriente; cominciavamo a sentire un bisogno prepotente di raccoglimento e di lavoro. Poi piovve per due giorni: Costantinopoli si convertì in un immenso pantano e diventò tutta grigia. E quello fu il colpo di grazia. Ci pigliò l’umor nero, dicevamo corna della città, eravamo diventati insolenti, sfrontati, pieni di pretese e di boria europea. Chi ce l’avesse detto il giorno dell’arrivo! E a che punto si giunse! Si giunse a far festa il giorno che s’uscì dall’ufficio del Lloyd austriaco con due biglietti d’imbarco per Varna e per il Danubio! Ma c’era un punto nero in quella festa, ed era il dispiacere di doverci separare dai nostri buoni amici di Pera, coi quali passammo tutte quelle ultime sere, affettuosamente. Com’è tristo questo dover sempre dire addio, e spezzar sempre dei legami, e lasciare un briciolo del proprio cuore da per tutto! Non c’è dunque proprio in nessuna parte del mondo una bacchetta fatata con cui io possa un giorno, a una data ora, far ricomparire tutti insieme intorno a una gran tavola imbandita tutti i miei buoni amici sparsi alle quattro plaghe dei venti: te da Costantinopoli, Santoro; te dalle rive dell’Affrica, Selam; te dalle dune dell’Olanda, Ten Brink; te, Segovia, dal Guadalguivir, e te, Saavedra, dal Tago, per gridarvi che vi avrò sempre nel cuore? Ahimè! la bacchetta non si trova, e intanto gli anni passano e le speranze volano via.

Leggi su Wikipedia

Edizione elettronica tratta da Liber Liber

Opera di riferimento: “Costantinopoli” di Edmondo De Amicis, Fratelli Treves editori, Milano 1877

Alla edizione elettronica ha contribuito Vittorio Volpi, volpi@galactica.it

Revisione: Catia Righi, catia_righi@tin.it

Pubblicato su Liber Liber da Marco Calvo, al quale vanno i nostri ringraziamenti.

Costantinopoli è un libro di ricordi scritto da Edmondo De Amicis e pubblicato nel 1877. Il soggetto dell’opera è il viaggio di più giorni fatto nel 1874, in compagnia dell’amico pittore Enrico Junck, a Istanbul, capitale dell’Impero Ottomano, quale corrispondente per conto della rivista Illustrazione Italiana.

De Amicis ha elaborato l’opera raccogliendo tre anni dopo la visita le impressioni in un libro, parte dagli appunti presi durante il viaggio e parte da memorie personali. Ne emergono molte informazioni sulla Istanbul del secolo XIX e sulla storia ottomana. L’opera originale comprendeva anche 45 incisioni di Enrico Junck. La prima edizione fu pubblicata nel 1877 in due volumi. Cesare Biseo ne illustrò un’edizione del 1882, a causa della prematura scomparsa di Junck.

L’opera riscosse un successo immediato e fu tradotta in molte lingue, oltre naturalmente al turco, ma ricevette anche critiche severe, come quella di Remigio Zena nel suo diario di bordo In Yacht da Genova a Costantinopoli (1887). Nel suo libro Istanbul – Memory of a City, lo scrittore turco Orhan Pamuk (premio Nobel per la letteratura 2006) ha definito Costantinopoli di Edmondo de Amicis il miglior libro scritto su Istanbul nell’Ottocento, seguito da Costantinopoli di Théophile Gautier (1852). Umberto Eco, nell’introduzione ad una nuova ristampa del 2005, ha affermato che la descrizione della città fatta da De Amicis appare come la più cinematografica.