17- I Turchi

INDICE

| L ’arrivo |

| Cinque ore dopo |

| Il ponte |

| Stambul |

| All’albergo |

| Costantinopoli |

| Galata |

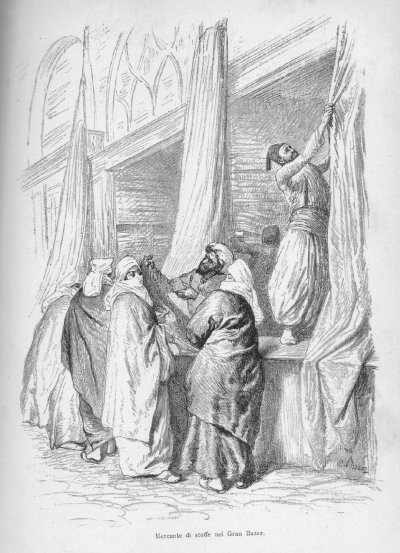

| Il Gran Bazar |

| La vita a Costantinopoli |

| Santa Sofia |

| Dolma Bagcè |

| Le Turche |

| Ianghen Var |

| Le mura |

| L’antico Serraglio |

| Gli ultimi giorni |

| I Turchi |

| Il Bosforo |

Ora, prima di salire sul bastimento austriaco che fuma nel Corno d’oro, in faccia a Galata, pronto a partire per il Mar Nero, mi rimane da esporre modestamente, da povero viaggiatore, alcune osservazioni generali, che rispondano alla domanda: – Che cosa t’è parso dei Turchi? – osservazioni spontanee, liberissime da ogni considerazione degli avvenimenti presenti, e ricavate tali e quali dalle mie memorie di quei giorni. A quella domanda: – Che cosa t’è parso dei Turchi? – mi si ravviva, per prima cosa, l’impressione che produsse in me, così il primo giorno che l’ultimo, l’aspetto esteriore della popolazione maschia di Stambul. Anche non tenendo conto della differenza delle forme fisiche, è un’impressione affatto diversa da quella che produce la gente di qualunque altra città europea. Sembra di vedere un popolo – non so come render meglio la mia idea – nel quale tutti pensino perpetuamente alla medesima cosa. La stessa impressione può produrre, in un abitante dell’Europa meridionale, che osservi superficialmente, gli abitanti delle città nordiche; ma la cosa è molto diversa. Questi hanno la serietà e il raccoglimento di gente affaccendata, che pensi ai fatti propri; i turchi hanno l’aspetto di gente che pensi a qualche cosa remota e indeterminata. Paiono tutti filosofi assorti in un’idea fissa, o sonnambuli, che camminino senza accorgersi del luogo dove sono e delle cose che hanno intorno. Guardano tutti diritto e lontano come chi è abituato a contemplare dei grandi orizzonti, e hanno una vaga espressione di tristezza negli occhi e nella bocca, come chi è abituato a vivere molto chiuso in sé stesso. È in tutti la stessa gravità, la stessa compostezza di modi, lo stesso riserbo del linguaggio, dello sguardo, dei gesti. Paiono tutti signori, educati tutti ad un modo, dal pascià al merciaiolo, e ammantati d’una specie di dignità aristocratica, la quale fa sì che nessuno s’accorgerebbe, a primo aspetto, che ci sia una plebe a Stambul, se non fosse la differenza dei vestimenti. Son quasi tutti visi freddi, che non rivelano affatto l’animo e il pensiero. È rarissimo trovare una di quelle fisonomie chiare, così frequenti tra noi, che sono come lo specchio d’un’indole amorevole o appassionata o bisbetica, e che consentono un giudizio pronto e sicuro dell’uomo. Fra loro ogni viso è un enimma; il loro sguardo interroga, ma non risponde; la loro bocca non tradisce nessun movimento del cuore. Non si può dire quanto pesi sull’animo dello straniero questo mutismo dei volti, questa freddezza, questa uniformità d’atteggiamenti statuari e di sguardi fissi, che non dicono nulla. A volte vien voglia di gridare in mezzo alla folla: – Ma scotetevi una volta! diteci chi siete, che cosa pensate, che cosa vedete dinanzi a voi, per aria, con quegli occhi di vetro! – E la cosa par tanto strana, che si stenta quasi a credere che sia naturale; si dubita, in qualche momento, che sia una finzione convenuta, o l’effetto passeggiero di qualche malattia morale comune a tutti i musulmani di Costantinopoli. Dà nell’occhio alle prime, però, in quella uniformità di modi e d’atteggiamenti, una differenza notevole d’aspetto fra una parte e l’altra della popolazione. I tratti originali della razza turca, che è bella e robusta, non son rimasti inalterati che nel basso popolo, che serba per necessità o per sentimento religioso la sobrietà di vita dei suoi padri. In esso si vedono i corpi asciutti e vigorosi, le teste ben formate, gli occhi vivi, il naso aquilino, le ossa mascellari prominenti, e un che di forte e d’ardito in tutte le forme della persona. I turchi delle alte classi, per contro, in cui è antica la corruzione e maggiore la mescolanza del sangue straniero, hanno per lo più dei corpi grossi d’una molle pinguedine, teste piccine, fronti basse, occhi senza lampo, labbra cadenti. E a questa differenza fisica corrisponde una non meno grande, o forse maggiore differenza morale, che è quella che corre fra il turco vero, schietto, antico, e quell’essere ambiguo, senza colore e senza sapore, che si chiama il turco della riforma. Dal che nasce una grande difficoltà allo studiare quello che si chiama in modo generale il popolo turco; poiché colla parte di esso, che ha serbato intatto il carattere nazionale, o non c’è modo di mescolarsi o non c’è verso d’intendersi; e l’altra parte, colla quale c’è facilità di commercio e d’osservazione, non rappresenta fedelmente né l’indole ne le idee della nazione. Ma né la corruzione né la nuova tinta di civiltà europea ha ancora tolto ai turchi delle classi superiori quel non so che d’austero e di vagamente triste, che si osserva nel popolo basso, e che, non considerato negli individui, ma nella generalità della popolazione, produce un’impressione innegabilmente favorevole. A giudicarne, in fatti, dall’apparenza, la popolazione turca di Costantinopoli parrebbe la più civile e la più onesta dell’Europa. Non si dà caso, nemmeno per le strade più solitarie di Stambul, che uno straniero sia insultato; si possono visitare le moschee, anche durante le preghiere, con assai più sicurezza d’essere rispettati che non potrebbe averne un turco che visitasse le nostre chiese; tra la folla, non s’incontra mai uno sguardo, non dico insolente, ma neanche troppo curioso; rarissime le risse, rarissima la gente del popolo che si scanagli in mezzo alla strada, nessun vocìo di donnacole alle porte, alle finestre, nelle botteghe; nessun’apparenza pubblica di prostituzione, nessun atto indecente; il mercato poco meno dignitoso della moschea; per tutto una gran parsimonia di gesti e di parole; non canti, non risate clamorose, non schiamazzi plebei, non crocchi importuni che impediscano il passo; visi, mani e piedi puliti; rari i cenci, e raramente sudici; punto becerume; e una manifestazione universale e reciproca di rispetto fra tutte le classi sociali. Ma ciò non è che apparenza. Il marcio è nascosto. La corruzione è dissimulata dalla separazione dei due sessi, l’ozio è larvato dalla quiete, la dignità fa da maschera all’orgoglio, la compostezza grave dei visi, che pare indizio di profondi pensieri, nasconde l’inerzia mortale dell’intelletto, e quella che sembra temperanza civile di vita, non è che mancanza di vera vita. La natura, la filosofia, l’intera vita di questo popolo è significata da uno stato particolare dello spirito e del corpo, che si chiama Kief, e che è il supremo dei suoi piaceri. Aver mangiato parcamente, aver bevuto un bicchiere d’acqua di fonte, aver detto le preghiere, sentire la carne quieta e la coscienza tranquilla, e star così, in un punto da cui si veda un vasto orizzonte, seduti all’ombra d’un albero, seguitando collo sguardo i colombi del cimitero sottoposto, i bastimenti lontani, gl’insetti vicini, le nuvole del cielo e il fumo del narghilé, pensando vagamente a Dio, alla morte, alla vanità dei beni della terra e alla dolcezza del riposo eterno d’un’altra vita: ecco il Kief. Star spettatore inoperoso del gran teatro del mondo: ecco la grande aspirazione del turco. A questo lo porta la sua natura antica di pastore contemplativo e lento, la sua religione che lega le braccia all’uomo, rimettendo ogni cosa a Dio, la sua tradizione di soldato dell’islamismo, per il quale non c’è altra azione veramente grande e necessaria che combattere e vincere per la propria fede, e finita la battaglia, ogni dovere è compiuto. Per lui, tutto è fatale; l’uomo non è che uno strumento nelle mani della Provvidenza; è inutile che egli si agiti per dare alle cose umane altro corso da quello che è prescritto nel cielo; la terra è un caravanserai; Dio ha creato l’uomo perchè vi passi, pregando e ammirando le sue opere; lasciamo fare a Dio; lasciamo cadere quello che cade e passare quello che passa; non ci affanniamo per rinnovare, non ci affanniamo per conservare. Così il suo supremo desiderio è la quiete, ed egli si preserva con somma cura da tutte le commozioni che possono turbare l’armonia pacata della sua vita. Quindi né avidità di sapere, né febbre di guadagni, né furore di viaggi, né passioni vaghe e inappagabili d’amore e d’ambizione. La mancanza dei moltissimi bisogni intellettuali e fisici, per soddisfare i quali noi lottiamo con un lavoro continuo, fa sì ch’egli non comprenda nemmeno in noi la ragione di questo lavoro. Egli lo considera come un indizio di aberrazione morbosa del nostro spirito. L’ultimo scopo d’ogni fatica parendogli necessariamente la pace di cui egli gode senza affaticarsi, gli pare altresì che sia più saggio e più utile l’arrivarci per la via breve e piana per cui egli ci arriva. Tutto il grande lavorio di pensieri e di braccia dei popoli europei, gli pare un anfanamento puerile, perché non ne vede gli effetti in una possessione maggiore della sua felicità ideale. Non lavorando, non ha sentimento del valore del tempo; e mancandogli questo sentimento, non può né desiderare né pregiare tutti i trovati dell’ingegno umano che tendono ad accelerare la vita e il cammino dell’umanità. È capace di domandarsi a che cosa giovi una strada ferrata se non conduce a una città dove si possa viver più felici che in quella da cui si parte. La sua fede fatalista, che gli fa parer vano il darsi pensiero dell’avvenire, è cagione pure ch’egli non pregi nessuna cosa se non per quel tanto di godimento sicuro e immediato che gli può procurare. Perciò non gli pare che un sognatore l’europeo che prevede e che prepara, che getta le fondamenta d’un edifizio di cui non vedrà il compimento, che consuma le sue forze, che sacrifica la sua pace ad un fine dubbio e lontano. Perciò giudica la nostra razza una razza frivola, meschina, presuntuosa, imbastardita, di cui il solo pregio è una scienza orgogliosa delle cose terrene, ch’egli disdegna, se non in quanto è costretto a valersene per non rimanerci al di sotto. E ci disprezza. Per me è questo il sentimento dominante che ispiriamo noi europei ai veri turchi che costituiscono ancora la grande maggioranza della nazione; e si potrà negare e fingere di non crederci; ma non si può non sentire da chi sia vissuto poco o molto in mezzo a loro. E questo sentimento di disprezzo deriva da molte cagioni: la prima delle quali è la considerazione d’un fatto significantissimo per essi: che cioè, da più di quattro secoli, benché relativamente scarsi di numero, dominano una gran parte di Europa di fede avversa alla loro, e vi si mantengono malgrado tutto quello che accadde e che accade. La parte minima della nazione vede la cagione di questo fatto nelle gelosie e nelle discordie degli Stati d’Europa; la parte maggiore la vede invece nella superiorità delle proprie forze, e nel nostro avvilimento. Non cade neppur nella mente, infatti, a nessun turco del volgo che un’Europa islamitica avrebbe subito e subirebbe l’affronto d’una conquista cristiana dai Dardanelli al Danubio. Ai vanti della nostra civiltà, essi oppongono il fatto della loro dominazione. Orgogliosi di sangue, fortificati in quest’orgoglio dalla consuetudine dell’impero, abituati a sentirsi dire, in nome di Dio, ch’essi appartengono a una razza conquistatrice, nata alla guerra, non al lavoro, abituati anzi a vivere del lavoro dei vinti, non comprendono nemmeno come i popoli soggetti a loro possano accampare un diritto qualsiasi all’eguaglianza civile. Per loro, posseduti da una fede cieca nel regno sensibile della Provvidenza, la conquista dell’Europa è stata l’adempimento di un decreto di Dio; è Dio che li ha investiti, in segno di predilezione, di questa sovranità terrena; e il fatto ch’essi la conservino, contro tante forze ostili, è una prova incontestabile del loro diritto divino, e nello stesso tempo un argomento luminoso in favore della verità della loro fede. Contro questo loro sentimento si spezzano tutti i ragionamenti di civiltà, di diritto, d’eguaglianza. La civiltà per loro non è che una forza ostile che vuol disarmarli senza combattere, a poco a poco, a tradimento, per abbassarli a paro dei loro soggetti e spogliarli della loro dominazione. Quindi, oltre al disprezzarla come vana, la temono come nemica; e poiché non possono respingerla colla forza, le oppongono la invincibile resistenza della loro inerzia. Trasformarsi, incivilirsi, eguagliarsi ai loro soggetti, essi comprendono che significa doversi mettere a gareggiare con quelli d’ingegno, di studio e di lavoro; acquistare una superiorità nuova; rifare colle forze dello spirito la conquista già fatta colla spada; e a questo s’oppone, oltre il loro interesse materiale di dominatori, il loro disprezzo religioso per gli infedeli, la loro alterezza soldatesca, la loro indolenza fatta seconda natura, l’indole del loro ingegno mancante d’ogni facoltà iniziatrice, e intorpidito nell’immobilità di quelle cinque idee tradizionali, che formano tutto il patrimonio intellettuale della nazione. Essi non vedono, d’altra parte, in quella classe sociale, che accetta, secondo loro, la civiltà europea, e che rappresenta ai loro occhi lo stato in cui l’Europa vorrebbe veder ridotti tutti i figli d’Osmano, non vedono in quei loro fratelli in soprabito e in guanti, che balbettano il francese e non vanno alla moschea, un esempio che possa ragionevolmente convertirli. Come rappresenta la civiltà quella parte della nazione ottomana? Su questo son presso a poco tutti d’accordo. Il nuovo turco non vale il vecchio. Egli ha preso i nostri panni, i nostri comodi, i nostri vizi, le nostre vanità; ma non ha accolto, per ora, né i nostri sentimenti, né le nostre idee; e in questa trasformazione parziale, ha perduto quello che c’era di buono in fondo alla sua natura genuina di Osmano. Il vecchio turco non vede per ora altri frutti dell’incivilimento che una più diffusa peste dicasterica, un’impiegataglia innumerevole, oziosa, inetta, miscredente, rapace, mascherata alla franca, che disprezza tutte le tradizioni nazionali, e una specie di jeunesse dorée, corrotta e sfrontata, che promette di riuscire assai peggiore dei suoi padri. Così vestire e così vivere, giusta il concetto del vero turco, è esser civili; e infatti egli chiama fare, pensare, vivere alla franca, tutti gli usi e tutte le azioni che non solo la sua coscienza di maomettano, ma la coscienza di qualunque uomo onesto condanna. Considera quindi gli «inciviliti», non come musulmani più avanzati degli altri sulla via d’un miglioramento qualsiasi; ma come gente scaduta, traviata, poco meno che apostata e che traditrice della nazione; e diffida delle novità, e le respinge per quanto è in lui, non foss’altro che perché gli vengono da quella parte, in cui egli ne vede tutto giorno gli effetti funesti. Ogni novità europea è per lui un attentato contro il suo carattere e contro i suoi interessi. Il governo è rivoluzionario, il popolo è conservatore; la semenza delle nuove idee casca in un terreno rigido e unito che le rifiuta gli umori per la fecondazione; la mano di chi regge le cose, stringe ed agita l’elsa; ma la lama gira nel manico. Questa è la ragione per cui tutta l’opera riformatrice che si va tentando da cinquant’anni, non ha ancora passato la prima pelle della nazione. Si sono mutati i nomi, sono rimaste le cose. Il poco che fu fatto, fu fatto colla violenza, e a questo il popolo attribuisce l’audacia crescente degl’infedeli, la corruzione che piglia campo nel cuore dell’impero, e tutte le sventure nazionali. Perché mutare le nostre istituzioni, egli si domanda, se son quelle colle quali abbiamo vinto e dominato per secoli? Perché adottar quelle che non ebbero forza di resistere all’urto della nostra spada? L’organesimo, la vita, le tradizioni del popolo turco son quelle d’un esercito vincitore accampato in Europa; esso ne esercita il comando, ne gode i privilegi e gli ozii, e ne sente l’orgoglio; e come tutti gli eserciti, preferisce la disciplina di ferro, che gli concede la prepotenza sui vinti, a una disciplina più mite, ma che incatena il suo arbitrio di vincitore. Ora lo sperare che questo stato di cose, immobile da secoli, possa mutare nel giro di pochi anni, è un sogno. Le avanguardie leggere della civiltà possono procedere quanto vogliono rapidamente; ma il grosso dell’esercito, carico ancora delle pesanti armature medioevali, o non si muove, o non le segue che alla lontana, a lentissimo passo. Non sono che cose di ieri, convien ricordarsi, il dispotismo cieco, i giannizzeri, il serraglio coronato di teste, il sentimento dell’invincibilità degli osmani, il raià considerato e trattato con un essere immondo, gli ambasciatori di Francia vestiti e pasciuti sul limitare della sala del trono, per simboleggiare la vile povertà degl’infedeli al cospetto del Gran Signore. Ma su questo argomento, non c’è, credo, gran disparità di pareri nemmeno fra gli Europei e i Turchi medesimi. La disparità dei giudizii, e quindi la difficoltà per uno straniero di dare un giudizio proprio, è nell’estimazione delle intime qualità individuali del turco; poiché a interrogarne i raià, non si sentono che i vilipendii dell’oppresso contro l’oppressore; a domandarne gli Europei liberi delle colonie, i quali non hanno ragione né di temere né di odiare gli Osmani, non solo, ma hanno mille ragioni di compiacersi dello stato attuale delle cose, non si ottengono in generale che giudizi, forse coscienziosamente, ma certo eccessivamente favorevoli. I più di questi sono concordi nel riconoscere il turco probo, franco, leale, e sinceramente religioso. Ma riguardo al sentimento religioso, la cui conservazione gli potrebbe esser tenuta in conto d’un grande merito, è da notarsi che la religione in cui si mantiene saldo, non s’oppone ad alcune delle sue tendenze e ad alcuno dei suoi interessi; accarezza, anzi, la sua natura sensuale, giustifica la sua inerzia, sancisce la sua dominazione; egli vi si attiene tenacemente, poiché sente che la sua nazionalità è nel suo dogma e il suo destino nella sua fede. Riguardo alla probità, si citano molte prove di fatti individuali dei quali si potrebbero citare esempi innumerevoli anche fra il più corrotto popolo europeo. Ma è da considerarsi, anche a questo riguardo, che non ha poca parte l’ostentazione nella probità che mostra il turco nei suoi commerci coi cristiani, coi quali fa spesso per orgoglio quello che non farebbe per semplice impulso della coscienza, poiché gli ripugna di comparire dappoco in faccia a gente a cui si tiene superiore di razza e di valore morale. Così nascono pure dalla sua stessa condizione di dominatore certe qualità, astrattamente pregevoli, di franchezza, di fierezza, di dignità, che non è ben certo se avrebbe conservate, messo nella condizione di chi gli è soggetto. Non gli si può negare, però, né il sentimento della carità, il quale è il solo balsamo agl’infiniti mali della sua società mal ordinata, benché incoraggi l’indolenza e moltiplichi la miseria; né altri sentimenti che sono indizi di gentilezza d’animo, come la gratitudine ch’egli serba per i più piccoli benefizi, il culto dei morti, la cortesia ospitale, il rispetto degli animali. È bello il suo sentimento dell’eguaglianza di tutte le classi sociali. È innegabile una certa moderazione severa della sua indole, che traspare dagli innumerevoli proverbi pieni di saggezza e di prudenza; una certa semplicità patriarcale, una tendenza vaga alla solitudine e alla malinconia, che esclude la volgarità e la tristizia dell’animo. Senonché tutte queste qualità galleggiano, per così dire, al sommo dell’anima sua, nella quiete non turbata della vita ordinaria; e v’è in fondo, come addormentata, la sua violenta natura asiatica, il suo fanatismo, il suo furore di soldato, la sua ferocia di barbaro, che, stimolati, prorompono, e ne balza fuori un altr’uomo. Il perché è giusta la sentenza che il turco ha un’indole mitissima quando non taglia le teste. Il tartaro è come rannicchiato dentro di lui, e assopito. Il vigore nativo è rimasto intero in lui, quasi custodito dalla indolente mollezza della sua vita, la quale non se ne serve che nelle occasioni supreme. Così gli è rimasto intero il coraggio di cui la cultura dell’intelligenza rallenta la molla, raffinando il sentimento della vita, resa più cara dal concetto e dalla speranza di godimenti maggiori. In lui la passione religiosa e guerriera trova un campo non guasto né da dubbi, né da ribellioni dello spirito, né da cozzi d’idee; una sostanza tutta e istantaneamente infiammabile; un uomo tutto d’un pezzo che scatta, a un tocco, tutto intero; una lama sempre affilata, su cui non è scritto che il nome d’un Dio e d’un Sovrano. La vita sociale ha appena digrossato in lui l’uomo antico della steppa e della capanna. Spiritualmente, egli vive ancora nella città presso a poco come viveva nella tribù, in mezzo alla gente, ma solitario coi suoi pensieri. Non c’è, anzi, fra loro, una vera vita sociale. La vita dei due sessi dà l’immagine di due fiumi paralleli, i quali non confondono le loro acque, se non qua e là per via di comunicazioni sotterranee. Gli uomini si raccolgono fra loro, ma non vivono in intimità di pensiero gli uni cogli altri; si avvicinano, ma non si legano; ciascuno preferisce alla espansione di sé medesimo, quella che un grande poeta definì mirabilmente la vegetazione sorda delle idee. La nostra conversazione, agile e varia, che scherza, discute, insegna, ricrea, il nostro bisogno di dare e di ricevere sentimenti e pensieri, questa estrinsecazione reciproca del nostro essere, in cui l’intelligenza si esercita e il cuore si riscalda, pochissimi tra loro la conoscono. I loro discorsi radono quasi sempre la terra e trattano per lo più di cose materialmente necessarie. L’amore è escluso, la letteratura è privilegio di pochi, la scienza è un mito, la politica si riduce per lo più a una questione di nomi, gli affari non occupano che una piccolissima parte nella vita del maggior numero. Alle discussioni astratte la natura della loro intelligenza si rifiuta. Essi non comprendono bene che quello che vedono e quello che toccano; del che è una prova la loro lingua stessa, la quale difetta ogni volta che c’è da esprimere un’astrazione; per il che i turchi istruiti sono costretti a ricorrere all’arabo e al persiano, o a una lingua europea. Essi non sentono il bisogno, d’altra parte, di forzare la mente a comprendere cose che son fuori dei loro desideri, e quasi della loro vita. Il persiano è più investigatore, l’arabo è più curioso: il turco non ha che una suprema indifferenza per quello che non conosce. E non avendo idee da scambiare, non cerca la compagnia degli europei; e non ama né le loro interminabili e sottili discussioni, né loro stessi. Né ci può esser intera confidenza fra gli uni e gli altri, dacchè l’uno dei due nasconde perpetuamente una parte di sé: i suoi affetti più intimi, la sua casa, i suoi piaceri, e quello che più importa, il vero sentimento che nutre verso l’altro; che è un sentimento invincibile di diffidenza. Il turco tollera l’armeno, sprezza l’ebreo, odia il greco, diffida del franco. Sopporta, in generale, tutti quanti, come un grosso animale che si lascia passeggiare sulla schiena una miriade di mosche, riserbandosi a darci su una codata quando si senta pungere nel vivo. Lascia che tutti facciano, armeggino, rimestino ogni cosa intorno a lui; si vale degli europei che gli possono essere utili; accetta le novazioni materiali di cui riconosce il vantaggio immediato; sta a sentire senza batter palpebra le lezioni di civiltà che gli si danno; muta leggi, fogge e cerimoniali; impara a ripetere correttamente le nostre sentenze filosofiche; si lascia travestire, imbellettare, mascherare; ma dentro è sempre, immutabilmente, invincibilmente lo stesso. Eppure ripugna alla ragione il rassegnarsi a credere che l’azione lenta e continua della civiltà non possa, in un periodo di tempo indeterminato, infondere la scintilla d’una nuova vita in questo gigantesco soldato asiatico, che dorme a traverso ai due continenti, e non si sveglia mai che per brandire la spada. Ma considerando gli sforzi fatti e i frutti ottenuti sinora, questo periodo di tempo appare alla mente tanto lungo, in confronto ai bisogni e alle impazienze dei popoli cristiani d’Oriente, da rendere vana la speranza che la questione intorno a cui s’affanna ora l’Europa si possa risolvere coll’incivilimento progressivo del popolo turco. Questa è l’opinione che mi son formata nel mio breve soggiorno a Costantinopoli. – O in che altro modo si può dunque risolvere la questione? Ah! signori, qui proprio non mi credo obbligato a rispondere, perché non potrei rispondere senz’aver l’aria di dar consigli all’Europa; e a questo si rifiuta inesorabilmente la mia modestia. E poi… l’ho già detto che v’è un bastimento austriaco che fuma sul Corno d’oro, in faccia a Galata, pronto a partire per il Mar Nero; e il lettore lo sa dove deve passare, questo bastimento!

Leggi su Wikipedia

Edizione elettronica tratta da Liber Liber

Opera di riferimento: “Costantinopoli” di Edmondo De Amicis, Fratelli Treves editori, Milano 1877

Alla edizione elettronica ha contribuito Vittorio Volpi, volpi@galactica.it

Revisione: Catia Righi, catia_righi@tin.it

Pubblicato su Liber Liber da Marco Calvo, al quale vanno i nostri ringraziamenti.

Costantinopoli è un libro di ricordi scritto da Edmondo De Amicis e pubblicato nel 1877. Il soggetto dell’opera è il viaggio di più giorni fatto nel 1874, in compagnia dell’amico pittore Enrico Junck, a Istanbul, capitale dell’Impero Ottomano, quale corrispondente per conto della rivista Illustrazione Italiana.

De Amicis ha elaborato l’opera raccogliendo tre anni dopo la visita le impressioni in un libro, parte dagli appunti presi durante il viaggio e parte da memorie personali. Ne emergono molte informazioni sulla Istanbul del secolo XIX e sulla storia ottomana. L’opera originale comprendeva anche 45 incisioni di Enrico Junck. La prima edizione fu pubblicata nel 1877 in due volumi. Cesare Biseo ne illustrò un’edizione del 1882, a causa della prematura scomparsa di Junck.

L’opera riscosse un successo immediato e fu tradotta in molte lingue, oltre naturalmente al turco, ma ricevette anche critiche severe, come quella di Remigio Zena nel suo diario di bordo In Yacht da Genova a Costantinopoli (1887). Nel suo libro Istanbul – Memory of a City, lo scrittore turco Orhan Pamuk (premio Nobel per la letteratura 2006) ha definito Costantinopoli di Edmondo de Amicis il miglior libro scritto su Istanbul nell’Ottocento, seguito da Costantinopoli di Théophile Gautier (1852). Umberto Eco, nell’introduzione ad una nuova ristampa del 2005, ha affermato che la descrizione della città fatta da De Amicis appare come la più cinematografica.