15- L’antico Serraglio

INDICE

| L ’arrivo |

| Cinque ore dopo |

| Il ponte |

| Stambul |

| All’albergo |

| Costantinopoli |

| Galata |

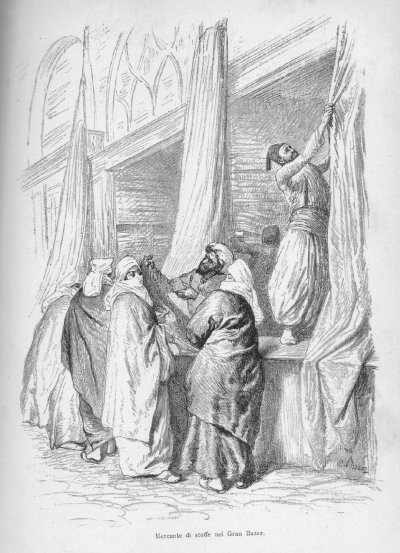

| Il Gran Bazar |

| La vita a Costantinopoli |

| Santa Sofia |

| Dolma Bagcè |

| Le Turche |

| Ianghen Var |

| Le mura |

| L’antico Serraglio |

| Gli ultimi giorni |

| I Turchi |

| Il Bosforo |

Come a Granata prima d’aver visto l’Alhambra, così a Costantinopoli pare che tutto rimanga da vedere fin che non si è penetrati fra le mura dell’antico Serraglio. Mille volte al giorno, da tutti i punti della città e del mare, si vede là quella collina verdissima, piena di segreti e di promesse, che attira sempre gli sguardi come una cosa nuova, che tormenta la fantasia come un enimma, che si caccia in mezzo a tutti i pensieri, a segno che si finisce per andarci prima del giorno fissato, più per liberarsi da un tormento che per cercarvi un piacere.

Non c’è infatti un altro angolo di terra in tutta Europa, di cui il solo nome risvegli nella mente una più strana confusione d’immagini belle o terribili; intorno al quale si sia tanto pensato e scritto e cercato d’indovinare; che abbia dato luogo a tante notizie vaghe e contradditorie; che sia ancora oggetto di tante curiosità inappagabili, di tanti pregiudizi insensati, di tanti racconti meravigliosi. Ora tutti ci penetrano e molti ne escono coll’animo freddo. Ma si può esser sicuri che, anche fra secoli, quando forse la dominazione ottomana non sarà più che una reminiscenza in Europa, e su quella bella collina s’incroceranno le vie popolose d’una città nuova, nessun viaggiatore vi passerà senza riveder col pensiero gli antichi chioschi imperiali, e senza pensare con invidia a noi del secolo diciannovesimo che abbiamo ancora ritrovato in quei luoghi le memorie vive e parlanti della grande reggia ottomana. Chi sa quanti archeologi cercheranno pazientemente le tracce d’una porta o d’un muro nei cortili dei nuovi edifizi e quanti poeti scriveranno dei versi sopra poche macerie sparse sulla riva del mare! O forse anche, fra molti secoli, quelle mura saranno ancora gelosamente custodite, e andranno a visitarle dotti, innamorati ed artisti, e la vita favolosa che vi fu vissuta per quattrocent’anni, si ridesterà e si spanderà in una miriade di volumi e di quadri su tutta la faccia della terra.

Non è la bellezza architettonica che attira su quelle mura la curiosità universale. Il Serraglio non è un grande monumento artistico come l’Alhambra. Il solo cortile dei leoni della reggia araba vale tutti i chioschi e tutte le torri della reggia turca. Il pregio del Serraglio è d’essere un grande monumento storico, che commenta ed illumina quasi tutta la vita della dinastia ottomana; che porta scritta sulle pietre dei suoi muri e sul tronco dei suoi alberi secolari tutta la cronaca più intima e più secreta dell’impero. Non vi manca che quella degli ultimi trent’anni e quella dei due secoli che precedettero la conquista di Costantinopoli. Da Maometto II che ne pose la fondamenta a Abdul-Megid che l’abbandonò per andare ad abitare il palazzo di Dolma-Bagcé, ci vissero venticinque Sultani. Qui la dinastia pose il piede appena conquistata la sua metropoli europea, qui salì all’apice della sua fortuna, qui cominciò la sua decadenza. Era insieme una reggia, una fortezza e un santuario; v’era il cervello dell’impero e il cuore dell’islamismo; era una città nella città, una rocca augusta e magnifica, abitata da un popolo e custodita da un esercito, la quale abbracciava fra le sue mura una varietà infinita d’edifizi, luoghi di delizie e luoghi d’orrore, città e campagna, regge, arsenali, scuole, uffici, moschee; dove si alternavano le feste e le stragi, le cerimonie religiose e gli amori, le solennità diplomatiche e le follie; dove i Sultani nascevano, erano innalzati al trono, deposti, incarcerati, strozzati; dove s’ordiva la trama di tutte le congiure ed echeggiava il grido di tutte le ribellioni; dove affluiva l’oro e il sangue più puro dell’impero; dove girava l’elsa della spada immensa che balenava sul capo di cento popoli; dove per quasi tre secoli tennero fisso lo sguardo l’Europa inquieta, l’Asia diffidente e l’Affrica impaurita, come a un vulcano fumante, che minacciasse la terra.

Questa reggia mostruosa è posta sulla collina più orientale di Stambul, che declina dolcemente verso il mar di Marmara, verso l’imboccatura del Bosforo e verso il Corno d’oro; nello spazio occupato anticamente dall’Acropoli di Bisanzio, da una parte della città e da un’ala dei grandi palazzi degl’imperatori. È la più bella collina di Costantinopoli e il promontorio più favorito dalla natura di tutta la riva europea. Vi convergono, come a un centro, due mari e due stretti; vi mettevano capo le grandi strade militari e commerciali dell’Europa orientale; gli acquedotti degl’imperatori bizantini vi conducevano torrenti d’acqua; le colline della Tracia lo riparano dai venti del settentrione; il mare lo bagna da tre parti; Galata lo prospetta dal lato del porto; Scutari lo guarda dalla parte del Bosforo; e le grandi montagne della Bitinia gli chiudono dinanzi colle loro cime nevose gli orizzonti dell’Asia. È un colle solitario, posto all’estremità della grande metropoli, quasi isolato, fortissimo e bellissimo, che sembra fatto dalla natura per servire di piedestallo a una grande monarchia e per proteggere la vita deliziosa ed arcana d’un principe quasi Dio.

Tutta la collina è circondata, ai piedi, da un alto muro merlato, fiancheggiato da grosse torri. Sulla riva del mar di Marmara e lungo il Corno d’oro, queste mura sono le mura stesse della città; dalla parte di terra, son mura innalzate da Maometto II, le quali separano la collina del Serraglio da quella su cui s’innalza la Moschea di Nuri-Osmaniè, svoltano ad angolo retto vicino alla Sublime Porta, passano dinanzi a Santa Sofia, e descrivendo una grande curva in avanti, vanno a congiungersi con quelle di Stambul sulla riva del mare. Questa è la cinta esterna del Serraglio. Il Serraglio propriamente detto si stende sulla sommità, circondato alla sua volta da alti muri, che formano come un ridotto centrale della gran fortezza della collina.

Ma sarebbe fatica sprecata il descrivere il Serraglio quale è ridotto al presente. La strada ferrata passa a traverso le mura esterne; un grande incendio, nel 1865, distrusse molti edifizi; i giardini sono in gran parte devastati; vi furono innalzati ospedali, caserme e scuole militari; degli edifizi rimasti parecchi vennero cangiati di forma e di uso; e benché i muri principali rimangano, in modo da presentare ancora tutta intera la forma del Serraglio antico, le piccole alterazioni son tante e tali, e l’abbandono in cui è lasciata ogni cosa da circa trent’anni ha mutato in maniera l’aspetto delle parti intatte, che non si potrebbe descrivere il luogo fedelmente senza che ne rimanesse delusa anche la più modesta aspettazione.

Val meglio per chi scrive e per chi legge il rivedere questo Serraglio famoso qual era nei bei tempi della grandezza ottomana.

Allora, chi poteva abbracciare tutta la collina con uno sguardo, o dai merli d’una delle torri più alte, o da un minareto della moschea di Santa Sofia, godeva una veduta meravigliosa. In mezzo all’azzurro vivo del mare, del Bosforo e del porto, dentro al grande semicerchio bianco delle vele della flotta, si vedeva la vasta macchia verde della collina, circondata di mura e di torri, coronate di cannoni e di sentinelle; e in mezzo a questa macchia, ch’era una selva d’alberi enormi, fra i quali biancheggiava un labirinto di sentieri e ridevano i colori di mille aiuole fiorite, si stendeva, sull’alto del colle, il vastissimo rettangolo degli edifizi del serraglio, diviso in tre grandi cortili, o meglio in tre piccole città fabbricate intorno a tre piazze ineguali, da cui s’innalzava una moltitudine confusa di tetti variopinti, di terrazze colme di fiori, di cupole dorate, di minareti bianchi, di cime aeree di chioschi, d’archi di porte monumentali, frammezzati di giardini e di boschetti, e mezzo nascosti dalle fronde. Era una piccola metropoli bianca, scintillante e disordinata, leggera come un accampamento di tende, da cui spirava non so che di voluttuoso, di pastorale e di guerriero; in una parte piena di gente e di vita; in un’altra solitaria e muta come una necropoli; dove tutta scoperta e dorata dal sole; dove inaccessibile ad ogni sguardo umano e immersa in un’ombra perpetua; rallegrata da infiniti zampilli, abbellita da mille contrasti di splendori e d’oscurità e di colori possenti e di sfumature di tinte argentee e azzurrine, riflesse dai marmi dei colonnati e dalle acque dei laghetti, e sorvolata da nuvoli di rondini e di colombi.

Tale era l’aspetto esterno della città imperiale, non vastissima all’occhio di chi la guardava dall’alto; ma così divisa e suddivisa e intricata dentro, che servitori, i quali ci vivevano da cinquant’anni, non riuscivano a racappezzarvisi, e i giannizzeri che l’invadevano per la terza volta ci si smarrivano ancora.

La porta principale era ed è sempre la Bab-Umaiùn, o porta augusta, che dà sulla piccola piazza dove s’innalza la fontana del Sultano Ahmed, dietro alla moschea di Santa Sofia. È una grande porta di marmo bianco e nero, decorata di ricchi arabeschi, sulla quale s’appoggia un alto edifizio, con otto finestre, coperto da un tetto sporgente; e appartiene a quel misto di stile arabo e persiano, da cui si riconoscono quasi tutti i monumenti innalzati dai Turchi nei primi anni dopo la conquista, prima che cominciassero ad imitare l’architettura bizantina. Sopra l’apertura, in una cartella di marmo, si legge ancora l’iscrizione di Maometto II: – Allah conservi in eterno la gloria del suo possessore – Allah consolidi il suo edifizio – Allah fortifichi le sue fondamenta. È la porta dinanzi alla quale veniva ogni mattina il popolo di Stambul a vedere di quali grandi dello Stato o della corte fosse caduta la testa nella notte. Le teste erano appese a un chiodo dentro a due nicchie che si vedono ancora, quasi intatte, a destra e a sinistra dell’entrata; oppure esposte in un bacino d’argento, accanto al quale era affissa l’accusa e la sentenza. Sulla piazza, davanti alla porta, si buttavano i cadaveri dei condannati al capestro; e là s’arrestavano, aspettando l’ordine d’entrare nel primo recinto del Serraglio, i distaccamenti degli eserciti lontani, venuti a portare i trofei delle vittorie; e ammucchiavano sulla soglia augusta armi, bandiere, teschi di capitani e splendide divise insanguinate. La porta era custodita da un grosso drappello di capigì, figli di bey e di pascià, vestiti pomposamente; i quali assistevano dall’alto delle mura e delle finestre alla processione continua della gente che entrava ed usciva, o tenevano indietro colle larghe scimitarre la folla muta dei curiosi, venuti là per veder di sfuggita, per uno spiraglio, un pezzo di cortile, un frammento della seconda porta, un barlume almeno di quella reggia enorme ed arcana, argomento di tanti desideri e di tanti terrori. Passando di là, il musulmano devoto mormorava una preghiera per il suo Sublime Signore; il giovinetto povero e ambizioso, sognava il giorno in cui avrebbe oltrepassato quella soglia per andar a ricevere la coda di cavallo; la fanciulla bella e cenciosa fantasticava, con una vaga speranza, la vita splendida della Cadina; i parenti delle vittime abbassavano il capo, fremendo; e in tutta la piazza regnava un silenzio severo, non turbato che tre volte al giorno dalla voce sonora dei muezzin di Santa Sofia.

Dalla porta Umaium s’entrava nel così detto cortile dei Giannizzeri, che era il primo recinto del Serraglio.

Questo gran cortile c’è ancora, circondato d’edifizi irregolari, lunghissimo, e ombreggiato da vari gruppi d’alberi, fra cui il platano enorme detto dei Giannizzeri, del quale dieci uomini non bastano ad abbracciare il tronco. A sinistra di chi entra, v’è la chiesa di Sant’Irene, fondata da Costantino il Grande, e convertita dai turchi in armeria. Più in là e tutt’intorno v’era l’ospedale del Serraglio, l’edifizio del tesoro pubblico, il magazzino degli aranci, le scuderie imperiali, le cucine, le caserme dei capigì, la zecca, e le case degli alti ufficiali della Corte. Sotto il grande platano ci sono ancora due colonnette di pietra, sulle quali si eseguivano le decapitazioni. Di qui passavano tutti coloro che dovevano andare al divano o dal Padiscià. Era come uno smisurato vestibolo aperto, sempre affollato, nel quale tutto era rimescolio e affaccendamento. Centocinquanta fornai e duecento tra cuochi e sguatteri lavoravano nelle grandi cucine, a preparare il vitto per la famiglia sterminata «che mangiava il pane e il sale del Gran Signore». Dalla parte opposta s’affollavano le guardie ed i servi, finti malati, per farsi ammettere alla vita molle dell’ospedale sontuoso, in cui erano impiegati venti medici e un esercito di schiavi. Lunghe carovane di muli e di cammelli entravano a portar provvigioni alle cucine, o a portar armi d’eserciti vinti nella chiesa di Sant’Irene, dove accanto alla sciabola di Maometto II scintillava la scimitarra di Scanderberg e il bracciale di Tamerlano. I percettori delle imposte passavano, seguiti da schiavi carichi d’oro, diretti alla tesoreria, dove c’erano tante ricchezze, come diceva Sokolli, gran vizir di Solimano il Grande, da costruire delle flotte colle ancore d’argento e coi cordami di seta. Passavano a frotte, condotti dai bei palafrenieri della Bulgaria, i novecento cavalli di Murad IV, che si pascevano a mangiatoie d’argento massiccio. V’era dalla mattina alla sera un formicolio luccicante d’uniformi, in mezzo al quale spiccavano gli alti turbanti bianchi dei giannizzeri, i grandi pennacchi d’airone dei solak, i caschi argentati dei peik, guardie del Sultano, vestite d’una tunica d’oro stretta alla vita da una cintura ingemmata; i zuluftú-baltagì, impiegati al servizio degli ufficiali di camera, colle loro trecce di lana pendenti dal berretto; i kassekì, col loro bastone emblematico in mano; i balta-gì coll’accetta; i valletti del gran visir colla frusta ornata di catenelle d’argento; i bostangì, guardie dei giardini, coi grandi berretti purpurei; e una folla svariata di cento colori e di cento emblemi, d’arcieri, di lancieri, di guardie del tesoro, di guardie coraggiose, di guardie temerarie, d’eunuchi neri e d’eunuchi bianchi, di scudieri e di sciaù, uomini alti e poderosi, d’aspetto altero, improntato della dignità signorile della Corte, che riempivano il cortile di profumi. Un orario minuzioso e severo regolava le faccende di tutti in quell’apparente disordine. Tutti si movevano in quel cortile come gli automi giranti sopra la tavola che rinchiude il meccanismo. Allo spuntare del giorno comparivano i trentadue muezzin della Corte, scelti fra i cantori più dolci di Stambul, ad annunziare l’alba dai minareti delle moschee del Serraglio, e s’incontravano cogli astrologhi e cogli astronomi che scendevano dalle terrazze, dove avevano passato la notte studiando il firmamento dalle terrazze per determinare le ore propizie alle occupazioni del Sultano. Poi il primo medico del Serraglio entrava a chieder notizie della salute del Padiscià; l’ulema istitutore andava a dare all’augusto discepolo il solito insegnamento religioso; il segretario privato a leggergli le suppliche ricevute la sera; i professori di arti e di scienze passavano per recarsi nel terzo cortile a far le lezioni ai paggi imperiali. Ognuno alla sua ora, tutti i personaggi impiegati al servizio dell’augusta persona passavano di là per andare a chieder gli ordini per la giornata. Il bostangi-bascì, generale delle guardie imperiali, governatore del Serraglio e delle ville del Sultano sparse sulle rive del Bosforo e della Propontide, veniva a informarsi se al Gran Signore piacesse di fare una gita sul mare, perché spettava a lui il governo del timone e ai suoi bostangì l’onore dei remi. Venivano a interrogare i capricci del Padiscià il gran maestro delle caccie, accompagnato dal gran falconiere, insieme al capo dei cacciatori dei falconi bianchi, al capo dei cacciatori degli avvoltoi e a quello dei cacciatori degli sparvieri. Veniva l’intendente generale della città, uno stuolo d’intendenti, delle cucine, delle monete, dei foraggi, del tesoro, l’uno dopo l’altro, in un ordine prestabilito, ciascuno coi suoi memoriali, colle sue parole preparate, coi suoi servi distinti da un vestimento speciale. Più tardi, seguiti da un corteo di segretari e di famigliari, passavano i visir della Cupola per recarsi al divano. Passavano personaggi a cavallo, in carrozza, in bussola, e scendevano tutti alla seconda porta, la quale non si poteva oltrepassare che a piedi. Tutta questa gente era riconoscibile, carica per carica, dalla forma dei turbanti, dal taglio delle maniche, dalla qualità delle pellicce, dai colori delle fodere, dagli ornamenti delle selle, dall’avere la barba intera o i baffi soli. Nessuna confusione seguiva in quell’affollamento continuo. Il muftì era bianco; i visir si riconoscevano al verde chiaro, i ciambellani allo scarlatto; l’azzurro carico distingueva i sei primi ufficiali legislativi, il capo degli emiri e i giudici della Mecca, di Medina e di Costantinopoli; i grandi ulema avevano il color violaceo; i muderrì e gli sceicchi indossavano l’azzurro chiaro; il cilestrino chiarissimo segnalava gli sciaù feudatarii e gli agà dei visir; il verde cupo era privilegio degli agà della staffa imperiale e del portatore dello stendardo sacro; gl’impiegati delle scuderie del sultano vestivano il verde pallido; i generali dell’esercito portavano gli stivali rossi, gli ufficiali della Porta, gialli, gli ulema, turchini; e alla scala dei colori corrispondeva una gradazione nella profondità degl’inchini. Il bostangì-bascì, capo della polizia del Serraglio, comandante un esercito di carcerieri e di carnefici, che spandeva il terrore col suono del suo nome e dei suoi passi, attraversava il cortile in mezzo a due schiere di teste chinate a terra. Passava il capo degli Eunuchi, gran maresciallo della Corte interna ed esterna, e si curvavano i caschi, i turbanti, i pennacchi, come spinti giù da cento mani invisibili. Il grande elemosiniere passava fra mille saluti ossequiosi. Tutti coloro che avvicinavano il Sultano, il capo degli staffieri che gli reggeva la staffa, il primo cameriere che portava i suoi sandali, il Silihdar agà che forbiva le sue armi, l’eunuco bianco che lambiva il pavimento colla lingua prima di stendere il tappeto, il paggio che versava al Sultano l’acqua per le abluzioni, quello che gli porgeva l’archibugio nelle cacce, quello che custodiva i suoi turbanti, quello che spolverava i suoi pennacchi ingemmati, quello che aveva cura delle sue vesti di volpe nera, passavano in mezzo a dimostrazioni speciali di curiosità e di rispetto. Un bisbiglio sommesso precedeva e seguiva il passaggio del predicatore della Corte e del gran mastro della guardaroba, che gettava i denari al popolo nelle feste imperiali. Passava saettato da molti sguardi invidiosi il musulmano fortunato che ogni dieci giorni radeva il capo al Sultano dei Sultani. La folla s’apriva con una premura particolare davanti al primo chirurgo incaricato della circoncisione dei principi, davanti al primo oculista che preparava il collirio per le palpebre delle cadine e delle odalische, davanti al gran maestro dei fiori, affaccendato dai capricci di cento belle, che portava sotto il caffettano il suo poetico diploma ornato di rose dorate. Il primo cuoco riceveva i suoi saluti adulatorii. Sorrisi cerimoniosi salutavano il guardiano dei pappagalli e degli usignuoli che potevano varcare le soglie dei chioschi più segreti. Erano migliaia di persone, divise in una gerarchia minutissimamente graduata, governate da un cerimoniale di cinquanta volumi, vestite in mille fogge pittoresche, che sfilavano o circolavano per il vasto cortile, e ad ogni minuto era una folla nuova. Tratto tratto passava rapidamente un messaggero e tutte le teste si voltavano. Era il visir karakulak, messaggere tra il Sultano e il primo ministro, che andava a fare un’imbasciata segreta al Gran Visir; era un capigí che correva al palazzo d’un pascià caduto in sospetto, a portargli l’ordine di presentarsi immediatamente al divano; era il portatore di buone notizie che veniva ad annunziare al Padiscià il fortunato arrivo della grande carovana alla Mecca. Altri messaggeri speciali tra il Sultano e i grandi ufficiali dello Stato, ciascuno distinto con un titolo e riconoscibile a qualche particolarità del vestimento, s’aprivano il passo, correndo, e sparivano per le due porte del cortile. Passavano sciami di caffettieri per recarsi alle cucine della corte, frotte di cacciatori imperiali curvi dal peso dei carnieri dorati; file di facchini carichi di stoffe, preceduti dal Gran Mercante, provveditore del Sultano; drappelli di galeotti condotti dagli schiavi ai lavori più faticosi del Serraglio. Poi cento sguatteri, due volte al giorno, uscivano dalle cucine e portavano all’ombra dei platani, sotto le arcate, lungo i muri, piramidi enormi di riso e montoni interi arrostiti; una turba di guardie e di servitori accorreva, e il grande cortile offriva lo spettacolo festoso del convito d’un esercito. Poco dopo la scena mutava, e si vedeva venir innanzi un’ambasciata straniera in mezzo a due muri d’oro e di seta. Là, come scriveva Solimano il grande allo Scià di Persia, «affluiva tutto l’universo.» Gli ambasciatori di Carlo V vi si trovavano al fianco degli ambasciatori di Francesco I; gl’inviati dell’Ungheria, della Serbia e della Polonia vi entravano accanto ai rappresentanti della repubblica di Genova e di Venezia. Il peskesdgi- bascì, incaricato di ricevere i doni, andava incontro alle carovane straniere sul limitare di Bab-Umaiùn, e venivano innanzi, tra mille spettatori, elefanti che portavano troni d’oro, gazzelle gigantesche, gabbie di leoni, cavalli della Tartaria, e cavalli dei deserti, vestiti di pelli di tigri e carichi di scudi d’orecchie d’elefante; gl’inviati della Persia coi vasi della china; i messi dei Sultani delle Indie con scatole d’oro colme di gemme; gli ambasciatori dei re africani con tappeti di pelo di cammelli strappati dal ventre delle madri e pezzi di stoffa argentata che facevano piegar le schiene di dieci schiavi; gli ambasciatori degli Stati nordici seguiti da drappelli di servi carichi di pellicce e d’armi preziose. Entravano, dopo le guerre fortunate, per esser mostrati al Padiscià, generali carichi di catene e principesse prigioniere, velate, coi loro cortei disarmati e tristi, e stuoli d’eunuchi d’ogni età e d’ogni colore, carpiti come bottino di guerra, o offerti in dono dai principi vinti. E intanto gli ufficiali degli eserciti vincitori s’affollavano alle porte della Tesoreria a deporre i broccati e le sciabole imperlate prese nei saccheggi delle città persiane, l’oro e le gemme tolte ai mammalucchi d’Egitto, le coppe d’oro intopaziate del tesoro dei Cavalieri di Rodi, i torsi delle statue di Diana e d’Apollo rapite alla Grecia e all’Ungheria, e chiavi di città e di castelli; e altri conducevano al secondo cortile i giovanetti e le fanciulle rubate all’isola di Lesbo. Tutte le enormi provvigioni d’ogni natura che venivano al Serraglio dai porti dell’Africa, della Caramania, della Morea, del mar Egeo, passavano o s’arrestavano fra quelle mura, e un esercito di maggiordomi e di segretari erano continuamente affaccendati a registrare, a pagare, a disporre, a fissare udienze, a dare ordinazioni. I mercanti dei bazar di schiave di Brussa e di Trebisonda si trovavano dinanzi alla seconda porta, ad aspettare il turno d’entrata, insieme ai poeti venuti da Bagdad per recitar dei versi al Sultano. I governatori caduti in disgrazia, venuti per comprare la propria salvezza con una coppa piena di monete d’oro, aspettavano accanto ai messi d’un Pascià venuti ad offrire in dono al Gran Signore una bella vergine tredicenne, trovata dopo tre mesi di ricerche sotto a una capanna dell’Anatolia; in mezzo a spie ritornate da tutti i confini dell’Impero, vicino a famiglie stanche arrivate da provincie lontane per chieder giustizia, tra donne e fanciulli dell’infima plebe di Stambul ammessi a presentare le loro querele al divano. E i giorni di divano si vedevano passar di là, fra gli scherni dei curiosi, gli ambasciatori delle provincie ribelli, a cavallo a un asino, colla barba rasa e un berretto di donna sul capo, e i messi insolenti dei principi asiatici col naso spuntato dalle scimitarre dei sciaù; di là gli ufficiali dello Stato che uscivano, inconsapevoli, per portare a un governatore lontano uno scialle prezioso, dono del Gran visir, che nascondeva fra le sue pieghe la loro sentenza di morte; di là i visi radianti degli ambiziosi che avevano ottenuto una satrapìa coll’intrigo e i visi pallidi di quei che avevano sentito nel divano la minaccia sorda d’una disgrazia vicina; di là i portatori di quegli hattiscerif, inesorabili come il destino, che andavano, sulla groppa d’un cavallo, lontano trecento miglia, a portar la rovina e la morte nel palazzo di un viceré; di là i terribili muti della corte mandati a strozzare i prigionieri illustri nei sotterranei delle Sette Torri. E con questi si incontravano gli ulema, i bey, i mollà, gli emiri, che tornavano o si recavano alle udienze col capo basso, cogli occhi a terra, con le mani nascoste nelle grandi maniche; i visir, che tenevano il Corano in tasca per leggere, a un’occorrenza, le orazioni dei morti; il gran visir, despota spiato dal boia, che portava sotto il caffettano il proprio testamento, per essere sempre pronto a morire. E tutti passavano composti, a passo lento, in silenzio, o parlando a bassa voce un linguaggio circospetto e corretto, proprio del Serraglio; e si vedeva un continuo ricambiarsi di sguardi gravi e scrutatori, e un posar delle mani sulla fronte e sul petto, accompagnato da bisbigli interrotti, da un fruscìo discreto di cappe e di babbucce, da un tintinnare sommesso di scimitarre, da non so che di monacale e di triste, che faceva contrasto colla fierezza guerriera dei volti, colla pompa dei colori, collo splendore delle armi. In tutti gli occhi si leggeva un pensiero, su tutte le fronti si vedeva il terrore d’un uomo, che era sopra tutti, che era scopo di tutto, davanti al quale tutto s’inchinava, strisciava, s’annichiliva, e pareva che ogni cosa ne presentasse l’immagine e che in ogni rumore si sentisse il suo nome.

Da questo cortile s’entrava nel secondo per la grande porta Bab-el-selam, o porta della Salute, che è ancora intatta in mezzo a due grosse torri, e non ci si passa, nemmeno ora, senza un firmano. Anticamente due grandi battenti la chiudevano dalla parte del primo cortile e altri due dalla parte del secondo, in modo che ci rimaneva dentro, quando tutto era chiuso, uno stanzone oscuro, dove un uomo poteva essere spacciato segretamente. Là sotto c’erano le celle dei carnefici, le quali, per un andito cieco, comunicavano colla sala del divano. Là andavano ad aspettare la loro sentenza gli alti personaggi caduti in disgrazia, e vi ricevevano sovente, nello stesso punto, la sentenza e la morte. Altre volte il governatore o il visir disgraziato, era chiamato al Serraglio con un pretesto; veniva; passava, senza sospetti, sotto la volta sinistra, entrava nel divano, era ricevuto con un sorriso benevolo o con una severità mite che non minacciava che un castigo lontano, e congedato, tornava a passare tranquillamente sotto la porta. Ma all’improvviso, senza veder nessuno, si sentiva una lama nelle reni o un capestro alla gola, e stramazzava senz’aver tempo a resistere. Al grido del moribondo, cento visi si voltavano per un momento dai due cortili; poi tutti ripigliavano, in silenzio, le loro faccende. La testa era portata in una nicchia di Bab-Umaiùn, il cadavere ai corvi della spiaggia di Santo Stefano, la notizia al Sultano, e tutto era finito. C’è ancora a destra, sotto la volta, la porticina ferrata della prigione in cui si gettavano le vittime, quando veniva disdetto a tempo l’ordine di morte o per prolungare la loro agonia o per cacciarle invece in esilio.

Uscendo di sotto a Bab-el-selam si entra immediatamente nel secondo cortile.

Qui si cominciava a sentir più viva l’aura sacra del Signore «dei due mari e dei due mondi,» e chi vi penetrava per la prima volta, si fermava involontariamente, appena entrato, preso da un sentimento di timore e di venerazione.

Era un vastissimo cortile irregolare, una smisurata sala a cielo aperto, circondata da edifizii graziosi e da cupole argentate e dorate, sparsa di gruppi d’alberi bellissimi, e attraversata da due viali fiancheggiati di cipressi giganteschi. Tutt’intorno girava un bel loggiato, sorretto da delicate colonne di marmo bianco, e coperto da un tetto sporgente rivestito di piombo. A sinistra, entrando, v’era la sala del divano, sormontata da una cupola scintillante; più in là, la sala dei grandi ricevimenti, dinanzi alla quale sei enormi colonne di marmo di Marmara sostenevano un largo tetto a falde, ondulate: basi, capitelli, muri, tetto, porte, archi, tutto cesellato, intarsiato, dipinto, dorato, leggerissimo e gentile come un padiglione di merletti tempestati di gemme, e ombreggiato da un gruppo di platani superbi. Dagli altri lati, v’erano gli archivi, le sale dove si custodivano i vestimenti d’onore, i magazzeni delle tende, la casa del grande Eunuco nero, le cucine della Corte. Qui stava quel grande Intendente, più affaccendato d’un Ministro della Cupola, che aveva ai suoi ordini cinquanta sottintendenti, ai quali obbediva un esercito di cuochi e di confettieri, aiutati, nelle grandi occasioni, da artisti fatti venire d’ogni parte dell’impero. Là si faceva il desinare per i visir i giorni di divano; là si preparavano, in occasione delle circoncisioni e delle nozze principesche, i famosi giardini di pasta dolce, le cicogne, i falchi, le giraffe, i cammelli di zucchero, i montoni arrostiti da cui uscivano stormi d’uccelli; che si portavano poi, in gran pompa, nella piazza dell’Ippodromo; là gl’infiniti dolciumi di mille forme e di mille colori che andavano a sciogliersi nelle innumerevoli boccucce golose dell’arem. Vicino alle cucine formicolavano, nelle grandi feste, gli ottocento operai incaricati di drizzare le tende del Sultano e dell’arem nei giardini del Serraglio o sulle colline del Bosforo; e quando non bastavano più le tende dei vastissimi magazzini, si formavano i padiglioni colle vele della flotta, e con cipressi interi sradicati dai boschetti delle ville imperiali. La casa del grande Eunuco, là vicina, era una piccola reggia, fra la quale e il terzo cortile andava e veniva una processione continua d’eunuchi neri, di schiave e di servi. In questo cortile passavano le Ambasciate per andare dal Sultano. Allora tutto il loggiato era parato di panno vermiglio, i muri luccicavano, il suolo era pulito come il pavimento d’una sala; duecento tra giannizzeri, spahì e silihdar, che formavano la guardia del divano, vestiti e armati come principi, stavano schierati all’ombra dei cipressi e dei platani, e drappelli d’eunuchi bianchi e d’eunuchi neri, lindi e profumati, facevano ala alle porte. Tutto, in questo secondo cortile, annunziava la vicinanza del Gran Signore; le voci suonavano più basse, i movimenti eran più raccolti, non vi si sentiva nè scalpitio di cavalli né rumore di lavoro; i servi e i soldati passavano tacitamente; e una certa quiete di santuario regnava in tutto il recinto, non turbata che dallo strepito improvviso degli uccelli che fuggivano dagli alberi o dall’urto sonoro delle grandi porte di ferro chiuse dai capigì.

Di tutti gli edifizi del cortile non vidi che la sala del divano, la quale è quasi intatta, com’era quando vi si teneva il consiglio supremo dello Stato. È una grande sala a volta, rischiarata dall’alto, da finestrine moresche, e rivestita di marmi ornati di rabeschi d’oro, senz’altra suppellettile che il divano su cui sedevano i membri del Consiglio. Sopra il posto del gran visir c’è ancora la finestrina chiusa da una graticola di legno dorato, dietro alla quale prima Solimano il grande e poi tutti gli altri Padiscià assistevano, non visti, o si credeva che assistessero alle sedute: un corridoio segreto conduceva da quello stanzino nascosto agli appartamenti imperiali del terzo cortile. In questa sala sedeva cinque volte la settimana il gran consesso dei ministri, presieduti dal gran visir. L’apparato era solenne. Il gran visir sedeva in faccia alla porta d’entrata; vicino a lui i visir della Cupola, il capudan- pascià, grande ammiraglio; i due grandi giudici d’Anatolia e di Rumelia, rappresentanti della magistratura delle provincie d’Asia e d’Europa; da una parte i tesorieri dell’impero; dall’altra il nisciandgì, che metteva il suggello del Sultano ai decreti; più in là, a destra e a sinistra, due schiere di ulema e di ciambellani; agli angoli, sciaù, portatori d’ordini, esecutori di supplizi, esercitati a comprendere ogni cenno e ogni sguardo. Era uno spettacolo davanti a cui i più arditi tremavano e i più innocenti interrogavano paurosamente la propria coscienza. Tutta quella gente stava là col volto impassibile, colle braccia incrociate, colle mani nascoste. Una luce vaga, scendendo dalla volta, tingeva d’un color d’oro pallido i turbanti bianchi, le facce gravi, le lunghe barbe immobili, le ricche pellicce, i manichi gemmati dei pugnali. A prima vista il Consiglio presentava l’apparenza morta d’un grande gruppo di statue vestite e dipinte. Le stuoie non lasciavano sentire il passo di chi entrava e di chi usciva, l’aria odorava dei profumi delle pellicce, le pareti marmoree riflettevano il verde degli alberi del cortile; il canto degli uccelli, nei momenti di silenzio, risonava sotto la volta luccicante d’oro; tutto era dolce e grazioso in quel tribunale tremendo. Le voci sonavano una alla volta, tranquille e monotone come il mormorio d’un ruscello, senza che chi accusava o si scolpava, ritto in mezzo alla sala, s’accorgesse da che bocca uscivano. Cento grandi occhi fissi scrutavano il volto d’un solo. Gli sguardi erano studiati, le parole pesate, i pensieri indovinati dai più sfuggevoli movimenti del viso. Le sentenze di morte escavano a parole pacate, dopo lunghi dialoghi sommessi, accolte con un silenzio sepolcrale; oppure scoppiavano improvvisamente, come folgori, e avevano per eco quelle tremende parole che escono dall’anima disperata nei momenti supremi; e allora, a un cenno, le scimitarre spezzavano le vertebre, il sangue spicciava sui tappeti e sui marmi; agà di spahì e di giannizzeri, cadevano crivellati di pugnalate; governatori e kaimacan stramazzavano col laccio al collo e cogli occhi fuori della fronte. Un minuto dopo, i cadaveri erano distesi all’ombra dei platani, coperti da un panno verde; il sangue era lavato, l’aria profumata, i carnefici al posto, e il consesso ripigliava la sua seduta coi volti impassibili, colle mani nascoste, colle voci pacate e monotone, sotto la luce vaga delle finestrine moresche che tingeva d’un colore d’oro pallido i grandi turbanti e le grandi barbe. Ma si scotevano alla loro volta, quei fieri giudici, quando Murad IV o il secondo Selim, scontenti del divano, facevano scricchiolare con un pugno furioso la graticola dorata della segreta imperiale! Dopo un lungo silenzio e un consultarsi a vicenda cogli sguardi smarriti, ripigliavano anche allora la seduta, col volto impassibile e colle voci solenni; ma le mani agghiacciate tremavano per lungo tempo nelle grandi maniche, e le anime si raccomandavano a Dio.

In fondo a questo secondo cortile, che era in certo modo il cortile diplomatico del Serraglio, s’apriva la terza grande porta, fiancheggiata da colonne di marmo e coperta da un gran tetto sporgente, dinanzi alla quale stava di guardia notte e giorno un drappello d’eunuchi bianchi e uno stuolo di capigì, armati di sciabole e di pugnali.

Era questa la famosa Bab-Seadet o porta della Felicità, che conduceva al terzo cortile; la porta sacra che rimase chiusa per quasi quattro secoli ad ogni cristiano, che non si presentasse in nome d’un re o d’un popolo; la porta misteriosa alla quale picchiò invano la curiosità supplichevole di mille viaggiatori potenti ed illustri; la porta da cui uscirono e si sparsero per il mondo tante fole gentili e tante leggende di dolori, tanti fantasmi di bellezza e di piacere, tante rivelazioni vaghe di segreti d’amore e di sangue e un’aura infinita di poesia voluttuosa e terribile; la porta solenne del Santuario del re dei re, che il popolo nominava con un senso segreto di sgomento, come la porta d’un recinto fatato, entrando nel quale una creatura profana dovesse rimaner petrificata o veder cose che il linguaggio umano non avrebbe potuto descrivere; la porta dinanzi a cui, anche ora, il viaggiatore più freddo d’immaginazione e di sentimento si arresta con una certa titubanza e guarda con stupore l’ombra del suo cappello cilindrico che si allunga sui battenti socchiusi.

Eppure anche là, davanti a quella porta solenne, arrivò il flutto muggente delle ribellioni soldatesche. Si può anzi dire che quell’angolo del grande cortile, che è compreso fra la sala del divano e la porta Seadet, è il punto del Serraglio dove il furore dei ribelli commise gli atti più temerari e più sanguinosi. Il Gran Signore governava colla spada e la spada gli dettava la legge. Il despotismo che difendeva gli accessi del Grande Serraglio era lo stesso che ne violava i penetrali. Allora si vedeva su che fragile piedestallo si reggesse il colosso minaccioso, quando gli si ritiravano d’intorno i puntelli delle scimitarre! Orde armate di giannizzeri e di spahì, nel cuore della notte, colle fiaccole nel pugno, rovesciavano a colpi di scure le porte del primo e del secondo cortile, e irrompevano là agitando sulla punta delle lame le suppliche che chiedevano le teste dei visir, e le loro grida di morte risonavano di là dai muri inviolabili, nel recinto sacro dei loro Sovrani, dove tutto era confusione e spavento. Invano dall’alto dei muri si gettavano sacchi di monete d’oro e d’argento; invano il muftì, gli sceicchi, gli ulema, i grandi della Corte, smarriti, ragionavano, pregavano, tentavano dolcemente d’abbassare le braccia convulse dall’ira; invano le Sultane-validè, smorte, mostravano dalle finestre ingraticolate i piccoli figliuoli innocenti. Il mostro dalle mille teste, scatenato e cieco, voleva la sua preda, le vittime vive, le carni da lacerare, il sangue da spargere, i teschi da piantare sulle picche. I Sultani s’affacciavano fra i merli, s’arrischiavano fin sulle barricate della porta, in mezzo agli eunuchi e ai paggi tremanti, armati di pugnali inutili; disputavano le teste a una a una, promettevano, piangevano, chiedevano grazia in nome della propria madre, dei propri figli, del Profeta, della gloria dell’impero, della pace del mondo. Uno scoppio di minacce e d’insulti e un agitare vertiginoso di fiaccole e di scimitarre rispondeva alle loro grida impotenti. E allora dalla porta della Felicità uscivano fuori a uno a uno, brancolando, e cadevano in mezzo alle belve assetate di sangue, i tesorieri, i visir, gli eunuchi, le favorite, i generali, e l’un dopo l’altro cadevano lacerati da cento lame e sformati da cento piedi. Così Murad III gettava Mehemed, il suo falconiere favorito, che era messo in brani sotto i suoi occhi; così Maometto III gettava il Kislaragà Otmano e il capo degli eunuchi bianchi Ghaznéfer, ed era costretto a salutare la soldatesca dinanzi ai due cadaveri insanguinati; così Murad IV gettava, singhiozzando, il gran visir Hafiz, a cui diciassette pugnali squarciavano il petto e le reni; così Selim III gettava tutte le teste del suo divano; e mentre i Padiscià rientravano nelle loro stanze, imprecando, straziati dal dolore e dalla vergogna, le mille fiaccole dei ribelli correvano per le vie di Stambul, rischiarando gli avanzi dei cadaveri, trascinati in trionfo in mezzo alla folla ubriaca.

La porta della Felicità formava, come la Bab-el-Selam, un lungo andito, dal quale si riusciva direttamente nel recinto arcano che racchiudeva il «fratello del sole.»

Qui, per dare un’immagine viva del luogo, bisognerebbe che la mia parola fosse accompagnata da una musica sommessa, piena di sorprese e di capricci. Era una piccola città fatata, un disordine bizzarro d’architetture misteriose e gentili, nascoste in un bosco di cipressi e di platani smisurati, che stendevano i loro rami sui tetti, e coprivano d’ombra un labirinto intricatissimo di giardini pieni di rose e di verbene, di cortiletti circondati di portici, di stradicciuole fiancheggiate da chioschi e da padiglioncini cinesi, di praticelli, di laghetti coronati di mirti, che riflettevano piccole moschee bianchissime e cupolette argentate d’edifizi della forma di tempietti e di chiostri, congiunti da gallerie coperte, sostenute da file di colonne leggere; e tetti di legno intarsiato e dipinto che sporgevano sopra porticine coperte di rabeschi e sopra scalette esterne che conducevano a terrazze munite di balaustri graziosi; e per tutto prospetti oscuri, in cui biancheggiavano fontane di marmo e apparivano tra le fronde archetti e colonnine d’altri chioschi; e da tutti i punti, fra il verde dei pini e dei sicomori, vedute lontane ed immense del mar di Marmara, delle due rive del Bosforo, del porto e di Stambul; e sopra questo paradiso, quel cielo. Era una piccola città sepolta in un mucchio enorme di verzura, costrutta a poco a poco, senza un disegno prefisso, secondo i bisogni o i capricci del momento, pomposa e fragile come un apparato teatrale, tutta nascondigli e bizzarrie gelose e puerili; che vedeva tutto ed era invisibile, che formicolava di gente e pareva solitaria, come se vi regnasse ancora lo spirito pastorale e meditativo degli antichi principi ottomani; un accampamento di pietra, che ricordava ancora, tra il fasto, quello di tela delle tribù erranti della Tartaria; una gran reggia sparpagliata, composta di cento piccole regge nascoste l’una all’altra, da cui spiravano insieme la mestizia della prigione, l’austerità del tempio e la gaiezza della campagna; uno spettacolo pieno d’ostentazione principesca e d’ingenuità barbarica, dinanzi al quale il nuovo venuto si domandava in che secolo vivesse e in che mondo fosse cascato.

Questo era il cuore del Serraglio a cui mettevano tutte le vene della monarchia e da cui partivano tutte le arterie dell’impero.

Il primo edifizio che s’incontrava entrando era quello della sala del Trono, che c’è ancora, e che potei visitare. È un piccolo edifizio quadrato, intorno al quale gira un bel porticato di marmo, e ci s’entra per una ricca porta, fiancheggiata da due belle fontane. La sala è coperta da una volta decorata d’arabeschi dorati, le pareti son rivestite di marmi e di lastrine di porcellana combinate a figure simmetriche, nel mezzo c’è una fontana di marmo, la luce scende da alte finestre chiuse da vetri coloriti, e in fondo c’è il trono della forma d’un grande letto, coperto da un baldacchino frangiato di perle, che s’appoggia su quattro alte e sottili colonne di rame dorato, ornate d’arabeschi e di pietre preziose, e sormontate da quattro palle d’oro, con quattro mezzelune, da cui spenzolano delle code di cavallo, emblema della potenza militare dei Padiscià. Qui il Gran Signore faceva i ricevimenti solenni, in presenza di tutta la Corte; qui venivano buttati ai suoi piedi i fratelli e i nipoti uccisi per rassicurare il suo regno dalle congiure e dai tradimenti. Pensai, appena entrato, ai diciannove fratelli di Maometto III. Essi avevano ricevuto la sentenza di morte, in fondo alle loro prigioni, dai colpi di cannone che annunziavano all’Asia e all’Europa la morte del loro padre. I muti del Serraglio ammucchiarono i loro cadaveri davanti al trono. Ce n’eran di tutte le età, dall’infanzia all’età matura, l’uno sull’altro, cogli occhi fuori dell’orbite, coll’impronta delle mani omicide sul viso e nel collo; le piccole teste bionde dei bambini appoggiate sul petto robusto degli adolescenti, le teste grigie schiacciate contro il pavimento dai piedi dei fratelli decenni; caffettani rozzi di prigionieri e pannolini levati dalle culle, contaminati insieme dal capestro, e confusi fra le membra irrigidite e i volti deformi. Ne videro dei zampilli di sangue quei bei rabeschi d’oro e quelle porcellane luccicanti, qui dove scoppiarono le collere formidabili di Selim II, di Murad IV, di Ahmed I, d’Ibraim, spettatori esultanti delle agonie disperate! Qui ne stramazzavano dei visir, sotto i piedi dei sciaù, spezzandosi il cranio contro il marmo della fontana! Qui ne rotolarono delle teste di governatori portate dalla Siria e dall’Egitto, appese alla sella d’un agà! Chi entrava là colla coscienza malsicura, si voltava sulla soglia a dare un addio al bel cielo e alle belle colline dell’Asia, e chi n’usciva salvo risalutava il sole col sentimento d’un infermo che ritorna alla vita.

Questo padiglione del trono non è il solo che si possa visitare. Uscendo di là, si passa per vari giardini e cortiletti circondati da piccoli edifizi ad archi moreschi, sostenuti da colonnine di marmo. Là i paggi stavano riuniti in un collegio, in cui erano istrutti per occupare poi le alte cariche dell’impero e della corte, e avevano abitazioni sontuose e sale di ricreazione e servi e maestri scelti fra gli uomini più dotti dello Stato. In mezzo a quegli edifizi s’alzava una fila di graziosi chioschi saracineschi, coi peristili aperti, nei quali c’era la biblioteca, e ne rimane uno, ammirabile principalmente per la sua grande porta di bronzo, ornata di rilievi di diaspro e di lapislazzuli, e coperta d’una cesellatura prodigiosa d’arabeschi, di stelle, di fogliami, di figure d’ogni forma, delicatissime e intricatissime, che non sembrano opera umana. Poco lontano dalla biblioteca s’alzava il padiglione del Tesoro imperiale, tutto luccicante di porcellana, dove eran chiuse ricchezze immense, composte in gran parte d’armi conquistate o donate ai Sultani o lasciate per testamento dai Sultani stessi, come ricordi. Il solo Mahmud II, ch’era calligrafo valente, e se ne teneva, ci lasciò il suo calamaio d’oro, tempestato di diamanti. Ora una buona parte di questi tesori passò, cangiata in oro, nelle casse dell’erario. Ma ai bei tempi della monarchia il padiglione era tutto sfolgorante di scimitarre damascate, di cui l’elsa pareva un nodo solo di perle e di gemme; di pistole enormi, con fino a duecento diamanti sull’impugnatura; di pugnali che valevano la rendita d’un anno d’una provincia asiatica; di mazze d’argento massiccio o d’acciaio colla testa formata da un solo pezzo di cristallo faccettato e dorato, frammiste ai pennacchi ingioiellati dei Murad e dei Maometti, alle tazze d’agata in cui avevano spumato i vini di Ungheria nei banchetti imperiali, alle coppe incavate in una sola turchina, ch’eran passate per le regge dei re persiani e di Timur, alle collane ornate di diamanti grossi come noci di Caramania, alle cinture imperlate, alle selle coperte d’oro, ai tappeti scintillanti di gemme, per cui la sala pareva tutta ardente, e offuscava insieme la ragione e la vista.

Poco lontano dal padiglione del Tesoro v’è ancora, in mezzo a un giardino solitario, quella famosa gabbia degli uccelli, in cui, da Maometto IV in poi, si chiudevano i principi del sangue, che facevano ombra al Padiscià; e là rimanevano, sepolti vivi, ad aspettare che le grida dei giannizzeri li chiamassero al trono o che venisse il carnefice a strozzarli. È un edifizio della forma d’un tempietto, di grosse mura, senza finestre, rischiarato dall’alto e chiuso da una piccola porta di ferro, contro la quale si metteva un grosso macigno. Là fu chiuso Abdul-Aziz durante i pochi giorni che trascorsero fra la sua caduta dal trono e la sua morte. Là fece la sua orribile e miseranda fine il Caligola degli Ottomani, Ibrahim, e la sua immagine è la prima che si rizza sulla soglia di quella necropoli di vivi in faccia al visitatore straniero. Gli agà militari l’avevano tirato giù dal trono e strascinato, come un miserabile, alla prigione. Qui era stato chiuso con due delle sue odalische predilette. Dopo le prime furie della disperazione, s’era rassegnato. – Questo – diceva – era scritto sulla mia fronte; era l’ordine di Dio. – Di tutto il suo impero e dell’immenso arem in cui aveva folleggiato per nove anni, non gli rimaneva più che un carcere, due schiave e il Corano; ma si credeva sicuro della vita, e viveva tranquillamente, consolato ancora da un raggio di speranza; che i suoi partigiani delle taverne e delle caserme di Stambul riuscissero a mutare le sue sorti. Ma egli aveva dimenticato la sentenza del Corano: se ci sono due Califfi, uccidetene uno, e il muftì, interrogato dagli agà e dai visir, se n’era ricordato. Il suo ultimo giorno egli stava seduto sopra una stuoia in un angolo della sua tomba e leggeva il Corano alle due schiave, ritte dinanzi a lui, colle braccia incrociate sul petto. Era vestito d’un caffettano nero, stretto intorno alla vita da uno scialle in brandelli; e aveva in capo un berretto di lana rossa. Un raggio di luce pallida, scendendo dalla volta, rischiarava il suo viso smunto e cereo, ma tranquillo. A un tratto udì un rumore cupo e balzò in piedi; la porta era aperta e un gruppo di figure sinistre occupava la soglia. Capì, alzò gli occhi a una tribuna ingraticolata che sporgeva dall’alto d’una parete, e vide traverso ai fori i volti impassibili del muftì, degli agà e dei visir, su cui era scritta la sua sentenza. Il terrore lo invase, e un’onda di parole supplichevoli gli uscì dalla bocca: – Pietà di me! Pietà del Padiscià! Fatemi grazia della vita! Se c’è qualcuno fra voi che abbia mangiato del mio pane, mi soccorra, in nome di Dio! Tu, muftì Abdul-rahim, bada a quello che stai per fare! Vedi se gli uomini son ciechi insensati! Ora te lo dico: Iusuf-pascià m’aveva consigliato a farti morire come traditore, e io non volli, e tu ora vuoi la mia morte! Leggi il Corano come me, leggi la parola di Dio, che condanna l’ingratitudine e l’ingiustizia. Lasciami la vita, Abdul-rahim, la vita! la vita! – Il carnefice, tremante, alzò gli occhi verso la tribuna; ma una voce secca, uscita di mezzo a quei visi immobili come simulacri, rispose: – Kara-alì, eseguisci. – Il carnefice gettò le mani sulle spalle di Ibrahim. Ibrahim gettò un urlo e si rifugiò in un angolo, dietro le due schiave. Allora Kara-alì e gli sciaù accorsero, gettarono a terra le donne, e si precipitarono sul Padiscià; s’intese uno scoppio di maledizioni e di bestemmie, il rumore d’un corpo stramazzato, un grido altissimo che morì in un rantolo sordo, e poi un silenzio profondo. Un piccolo cordoncino di seta aveva slanciato nell’eternità il diciannovesimo Padiscià della dinastia degli Osmani.

Altri edifizi, oltre ai descritti e a quelli dell’arem, erano sparsi qua e là in mezzo ai giardini e ai boschetti. V’erano i bagni di Selim II, che comprendevano trentadue vastissime sale, tutte marmo, oro e pittura; v’erano dei chioschi ottagoni e rotondi, sormontati da cupole e da tetti d’ogni forma, che coprivano salotti rivestiti di madreperla e decorati d’iscrizioni arabe, dove a tutte le finestre spenzolavano gabbie dorate di usignoli e di pappagalli, e i vetri colorati spandevano una dolcissima luce azzurrina o rosea; chioschi in cui i Padiscià andavano a sentir leggere le Mille e una notte dai vecchi dervis; altri in cui eran date solennemente le prime lezioni di lettura ai principini; piccoli chioschi per le meditazioni, padiglioncini per convegni notturni, nidi e prigioni gentili, innalzati e rovesciati da un ghiribizzo, che godevano la vista di Scutari imporporata dal tramonto e dell’Olimpo inargentato dalla luna, e la carezza perpetua dei venticelli del Bosforo, pieni di fragranze, che facevano tremolare le mezzelune d’oro sulla punta delle loro guglie sottili. E infine, nella parte più segreta dell’arem, il tempietto delle reliquie, o camera della nobile veste, imitata dalla sala aurea degl’Imperatori bizantini, e chiusa da una porta argentata; nella quale si conservava il mantello del Profeta, scoperto solennemente, una volta all’anno, in presenza di tutta la Corte, il suo bastone, l’arco chiuso in una guaina d’argento, le reliquie della Kaaba, e il venerato e tremendo stendardo delle guerre sante, ravvolto in quaranta coperte di seta, dal quale sarebbe rimasto acciecato, come da un colpo di fulmine, l’infedele che v’avesse fissato lo sguardo. Tutto quello che aveva di più sacro la razza, di più prezioso l’impero, di più diletto e di più arcano la dinastia, era raccolto là, in quel recinto ombroso e discreto, in quella piccola città occulta, verso la quale pareva che convergesse da tutte le parti la metropoli immensa, come una folla innumerevole che volesse prostrarsi e adorare.

In un angolo di questo terzo recinto, a sinistra di chi entrava, all’ombra di alberi più folti, fra un mormorio più sonante di fontane e un bisbiglio più fitto d’uccelli, s’innalzava l’arem, che era come un quartiere separato della cittadina imperiale, e si componeva di molti piccoli edifizi bianchi coperti da cupolette di piombo, ombreggiati da aranci e da pini a ombrello, separati da giardinetti cinti di muri rivestiti di caprifoglio e d’edera, in mezzo ai quali serpeggiavano sentieri sparsi di minutissime conchiglie combinate a musaico, che si perdevano fra i roseti, gli ebani e i mirti; tutto piccino, chiuso, diviso, suddiviso; i balconi coperti, le finestrine ingraticolate, i loggiati nascosti da tendine color di rosa, i vetri coloriti, le porte ferrate, le stradicciole senza uscita; e in ogni parte una luce crepuscolare dolcissima, una freschezza di foresta, un’aria di mistero e di pace, che faceva sognare. Qui viveva, amava, languiva, serviva, rinnovandosi continuamente, tutta la grande famiglia muliebre del Serraglio. Era un vasto monastero, che aveva per religione il piacere e per Dio il Sultano. C’erano gli appartamenti imperiali. Ci stavano le quattro cadine, amanti titolate del Gran Signore, ciascuna delle quali aveva il suo chiosco, la sua piccola corte, i suoi grandi ufficiali, le sue barchette rivestite di raso, le sue carrozze dorate, i suoi eunuchi, le sue schiave e il suo denaro delle pantofole, ch’era la rendita d’una provincia. Ci abitava la Sultana Madre, col suo corteo innumerevole d’ustà, divise in compagnie di venti o trenta, ciascuna impiegata a un servizio speciale. C’era tutta la famiglia del Padiscià, zie, sorelle, figliuole, nipoti, che formavano una corte nella corte, coi principi bambini e adolescenti. C’erano le ghediclù, di cui le dodici più belle servivano, ciascuna con un titolo e un ufficio speciale, la persona del Sultano; cento sciaghird, o novizie, che facevano il tirocinio per occupare i posti vacanti delle ustà; un formicaio di schiave d’ogni paese, d’ogni colore, d’ogni divisa, scelte fra mille e mille, che empivano quell’enorme gineceo, scompartito come un alveare in cellette innumerevoli, d’un fremito di gioventù poderosa, d’un profumo caldo di voluttà africana ed asiatica, che montava al capo del Nume, e si rispandeva poi, trasfuso nelle sue passioni formidabili, su tutta la faccia dell’impero.

Quante memorie fra gli alberi di quei giardini e le pareti di quei piccoli chiostri bianchi! Quante belle figliuole del Caucaso e dell’Arcipelago, delle montagne dell’Albania e dell’Etiopia, del deserto e del mare, musulmane, nazarene, idolatre, conquistate dai pascià, comprate dai mercanti, regalate dai principi, rubate dai corsari, passarono, come ombre, sotto quelle cupolette argentine! Son questi i muri e le volte che videro folleggiare, col capo incoronato di fiori e la barba scintillante di gemme, il primo Ibraim, il quale faceva rincarare le schiave in tutti i mercati dell’Asia, e decuplicare il prezzo dei profumi dell’Arabia; che assistettero alle furie della sensualità morbosa del terzo Murad, padre di cento figli; che videro Murad IV, decrepito a trentun anno, irrompere barcollando agli amplessi infami; che furono testimoni delle orge e dei deliri del secondo Selim. Per questi sentieri passavano, la notte, ebbri di vino e di lussuria, quei dissoluti feroci, a cui la madre, i visir, i pascià, offrendo schiave su schiave, non facevano che infocare i desideri; e correvano di chiosco in chiosco, cercando la voluttà e non trovando che lo spasimo, fin che la fantasia stravolta li trascinava, rabbiosi, fuor della reggia, a cercare i resti delle bellezze famose fra le mura malinconiche dell’Eschi-Seraï. Qui si celebravano quelle strane feste notturne, in cui sulle cupole, sui tetti e sugli alberi erano disegnate a tratti di fuoco le navi della flotta, e migliaia di vasi di fiori, illuminati da migliaia di fiammelle, riflesse da innumerevoli specchi, presentavano l’immagine d’un vasto giardino ardente, dove centinaia di belle s’affollavano intorno a bazar pieni di tesori, e gli eunuchi sollevavano fra le braccia, spasimando, le schiave seminude, abbandonate al vortice dei balli sfrenati, in mezzo al fumo di mille profumiere, che il vento del Mar Nero spandeva per tutto il serraglio insieme al frastuono d’una musica barbaresca e guerriera.

Risuscitiamo quella vita, in una bella giornata d’aprile, sotto il regno del grande Solimano o del terzo Ahmed. Il cielo è sereno, l’aria piena di fragranze primaverili, i giardini tutti in fiore. Per il labirinto dei sentieri ancora umidi della rugiada, girano, oziando, eunuchi neri vestiti di tuniche dorate, e passano schiave, vestite di stoffe rigate di colori vivissimi, che portano e riportano vassoi e panierini coperti di veli verdi fra i chioschi e le cucine. Le ustà della Validé s’incontrano sotto i piccoli portici moreschi colle gheduclù del Sultano, che passano alteramente, seguite da schiave novizie, cariche della biancheria imperiale. Tutti gli sguardi si voltano da una parte: è uscita per una porticina e sparita su per una scaletta la più giovane delle dodici gheduclù privilegiate, la coppiera, una fanciulla siriana benedetta da Allah, che piacque al Gran Signore, il quale le ha già accordato il titolo di figlia della felicità, e le darà la pelliccia di zibellino, appena essa dia segno d’esser madre. Lontano, all’ombra dei platani, giocano i buffoni del Sultano, vestiti di panni arlecchineschi, e nani deformi col capo coperto da turbanti spropositati. Più in là, dietro una siepe, un eunuco gigantesco, con un cenno impercettibile delle dita e del capo, ordina a cinque muti, esecutori di supplizi, di recarsi da Kislar-agà, che li cerca per un affare segreto. Dei giovinetti, d’una bellezza ambigua, abbigliati con una ricercatezza femminea, s’inseguono, correndo, fra le siepi d’un giardino ombreggiato da un enorme platano. In un’altra parte, un drappello di schiave s’arresta improvvisamente e si divide in due ali, inchinandosi per lasciar passare la Kiaya, grande governatrice dell’arem, la quale restituisce il saluto con un cenno del suo bastoncino ornato di lamine d’argento, che porta a un’estremità il suggello imperiale. Nello stesso punto, la porta d’un chiosco vicino s’apre, e n’esce una cadina, in abito celeste, ravvolta in un fitto velo bianco, seguita dalle sue schiave, la quale va, col permesso della Governatrice, ottenuto il giorno prima, a giocare al palloncino volante con un’altra cadina, e svoltando in un vialetto ombroso, incontra e saluta mollemente una sorella del Sultano, che si reca al bagno colle sue bimbe e colle sue ancelle. In fondo al piccolo viale, davanti al chiosco di un’altra cadina, sotto una graziosa tettoia sorretta da quattro colonnine alte e snelle come fusti di palma, un eunuco aspetta un cenno per far entrare una ebrea, mercantessa di gioielli, che dopo molto intrigare ha ottenuto il diritto d’entrata nell’arem imperiale, dove, coi gioielli, porterà imbasciate segrete di pascià ambiziosi e d’amanti temerarii. All’estremità opposta dell’arem, la hanum incaricata di visitare le nuove schiave, va in cerca della Governatrice, per riferirle che la giovane abissina presentata il giorno avanti, le è parsa degna d’esser ricevuta fra le gheduclù, se non si bada a una piccola escrescenza che ha sulla spalla sinistra. Intanto, in un praticello circondato di mortelle, sotto un alto pergolato, si raccolgono le venti nutrici dei principini nati nell’anno, e un gruppo di schiave suonano il flauto e la chitarra in mezzo a un cerchio saltellante di bambine vestite di velluto cilestrino e di raso vermiglio, a cui la Sultana Validé getta dei dolci dall’alto d’una terrazza. Passano le maestre che vanno a dar lezioni di danza, di musica e di ricamo alle sciaghird; eunuchi che portano grandi piatti pieni di dolci della forma di leoncini e di pappagalli; schiave che reggono fra le braccia grossi vasi di fiori e pesanti tappeti: doni d’una sultana a una cadina, d’una cadina alla Validè, della Validè alle nipoti. La tesoriera dell’arem, accompagnata da tre schiave, arriva con una notizia sul volto: i bastimenti imperiali mandati incontro alle galere veneziane e genovesi, le hanno incrociate a venti miglia dal porto di Sira, e hanno accaparrato tutte le sete e tutti i velluti del carico per l’arem del Padiscià. Arriva di corsa un eunuco ad annunciare a una Sultana trepidante che la circoncisione del bimbo è riuscita a meraviglia, e poco dopo due altri eunuchi sopraggiungono, di cui l’uno porta in un piatto d’argento, alla madre, la parte tagliata dal chirurgo, l’altro, in un piatto d’oro, alla Validè, il coltello insanguinato. È un continuo aprire e chiudere di porte e sollevare e ricascar di cortine, per lasciar passare notizie, imbasciate, regaletti, pettegolezzi. Chi potesse dall’alto penetrar collo sguardo a traverso ai tetti e alle cupole, vedrebbe in una sala una Sultana alla finestra, che guarda melanconicamente, fra le tendine di raso, le montagne azzurre dell’Asia, pensando forse al suo sposo, un bel pascià, governatore d’una provincia lontana, stato strappato alle sue braccia, secondo il costume, dopo sei mesi d’amore, perché non avessero figli; in un’altra saletta, rivestita di marmi e di specchi, una cadina di quindici anni, che aspetta nella giornata una visita del Padiscià, scherza fanciullescamente in mezzo a un gruppo di schiave che la profumano e l’infiorano, magnificando le sue bellezze più segrete con atti servili di meraviglia e di gioia; sultane giovinette che si rincorrono pei giardinetti chiusi, intorno ai bacini luccicanti di pesci dorati, facendo scricchiolare le conchiglie dei sentieri sotto le loro babbucce di raso bianco; altre, pallide, sedute in fondo a stanzine oscure, in atto di meditare vendette; salotti tappezzati di broccato, dove bimbi condannati a morte nascendo, si ravvoltolano sui cuscini di raso rigati d’oro e sotto le tavole di madreperla; belle principesse nude nei bagni di marmo di Paros; gheduclù addormentate sui tappeti; crocchi e viavai di schiave e d’eunuchi per le gallerie coperte, giù per le scalette nascoste, nei vestiboli, per i corridoi semioscuri; e da per tutto volti curiosi dietro le grate, saluti muti ricambiati fra le terrazze e i giardini, cenni furtivi dietro le tende, dialoghetti a monosillabi, fra spiraglio e spiraglio, rotti di tratto in tratto da risate sonore e compresse, seguite da rapide fughe di gonnelle che svaniscono lungo i muri claustrali.

Ma non s’incrociavano soltanto intrighi amorosi e pettegolezzi puerili in quel labirinto di giardini e di tempietti. La politica c’entrava per le commessure di tutte le porte e per i fori di tutte le grate, e la potenza dei begli occhi sugli affari dello Stato non era minore là che nelle regge d’occidente; ché anzi la vita reclusa e monotona cresceva intensità alle gelosie e alle ambizioni. Quelle testoline ingemmate agitavano, da quelle piccole prigioni odorose, la corte, i divani, il serraglio intero. Per mezzo degli eunuchi comunicavano col muftì, coi visir e cogli agà dei giannizzeri. Dagli amministratori dei loro beni, coi quali potevano conferire, a traverso a una tenda o a una grata, sui propri interessi, erano tenute in corrente di tutti i più piccoli avvenimenti della reggia e della metropoli; sapevano i pericoli da cui erano minacciate, imparavano a conoscere gli uomini di Stato di cui avevano a temere o da cui potevano sperare, e ordivano pazientemente le congiure misteriose che precipitavano i nemici e sollevavano i protetti. Tutti i partiti della Corte e dell’Impero avevano là dentro una radice, cento radici, ramificate nei cuori delle validè, delle sorelle del Sultano, delle cadine, delle odalische. Erano questioni e armeggi infiniti per l’educazione dei figli, per il matrimonio delle figliuole, per le dotazioni, per le precedenze nelle feste, per la successione dei principini al trono, per le paci e per le guerre. I capricci delle belle mandavano eserciti di trentamila giannizzeri e di quarantamila spahì a coprir di cadaveri le rive del Danubio, e flotte di cento navi a insanguinare il Mar Nero e l’Arcipelago. A loro ricorrevano, con lettere segrete, i principi d’Europa per assicurare il buon esito dei negoziati. Dalle loro manine bianche uscivano i decreti che davano i governi delle provincie e gli alti gradi dell’esercito. Sono le carezze di Rosellana che fecero stringere il laccio al collo ai gran visir Ahmed e Ibrahim. Sono i baci di Saffié, la bella veneziana, perla e conchiglia del califfato, che mantennero per tanti anni le relazioni amichevoli della Porta e della repubblica di Venezia. Sono le sette cadine di Murad III che governarono l’impero per gli ultimi vent’anni del secolo sedicesimo. È la bella Makpeiker, forma di luna, la cadina dai duemila settecento scialli, che regnò sui due mari e sui due mondi da Ahmed I sino al quarto Maometto. Fu Rebia Gulnuz, l’odalisca dalle cento carrozze d’argento, che resse i divani imperiali nei primi dieci anni della seconda metà del secolo decimosettimo. È Scekerbulì, il pezzettino di zucchero, che faceva viaggiare pei suoi fini, come un automa, fra Stambul e Adrianopoli, il sanguinario Ibrahim.

Che confusione di maneggi, che reticolazione intricata di spionaggi terribili e di ciance puerili ci doveva essere in quella piccola città amorosa e onnipotente! Passando per quei viali, mi pareva di sentire da ogni parte un bisbiglio accelerato di voci femminili, che svolgessero, interrogando e rispondendo, tutta la cronaca intima del serraglio. E doveva essere una cronaca stranamente svariata e intrecciata. Si trattava di sapere quale cadina il Sultano avrebbe condotto nell’estate al suo chiosco delle Acque dolci; che dote sarebbe stata fatta alla terza figliola del Padiscià, che doveva sposare il grande ammiraglio; se era vero che l’erba data alla governatrice Raazgié dal mago Sciugaa avesse fatto concepire la terza cadina infeconda da cinque anni; se era un fatto sicuro che la favorita Giamfeda avesse ottenuto per il governatore d’Anatolia il governo della provincia di Caramania. Di chiosco in chiosco circolava la notizia che, sgravandosi felicemente la prima cadina, il nuovo gran visir, per superare il suo predecessore, le avrebbe regalato una culla d’argento massiccio, tutta tempestata di smeraldi; che la prescelta dal Sultano sarebbe stata la schiava regalata dalla kiaya-harem e non quella regalata dal Pascià d’Adrianopoli; che morendo il grande eunuco bianco ch’era agli estremi, il giovane paggio Mehemet avrebbe comprato col sacrifizio della sua virilità la carica ambita da tanto tempo. Si diceva sottovoce che non si sarebbe più fatto il gran canale dell’Asia Minore proposto dal gran visir Sinau, per non allontanare gli operai occupati ad innalzare il nuovo chiosco per la Sultana Baffo; e che la cadina Saharai, trentacinquenne, piangeva da due giorni e da due notti per timore d’essere relegata al vecchio Serraglio; e che il buffone Ahmed aveva fatto ridere così di cuore il Sultano, che questi l’aveva nominato sul momento agà dei Giannizzeri. E poi scoppiettavano mille chiacchiere sulle prossime feste per il matrimonio d’Otman- pascià colla Sultana Ummetullà, nelle quali un drago di bronzo avrebbe vomitato fuoco nell’At-meidan; sul nuovo vestito della Sultana Validè, tutto di zibellino, di cui ogni bottone era una pietra preziosa del valore di cento scudi d’oro; sul nuovo appannaggio dato alla cadina Kamarigé, luna di bellezza, della rendita della Valachia, e sulla piccola rosa color di sangue scoperta nel collo alla sciamascirusta, custode della biancheria del Sultano, e sui bei capelli biondi inanellati dell’ambasciatore della repubblica di Genova, e sulla meravigliosa lettera scritta di proprio pugno dalla prima moglie dello Scià di Persia in risposta alla sultana Currem, l’allegra. Tutte le voci venute dalla città, tutti gl’incidenti clamorosi delle discussioni del divano, tutti i rumori uditi la notte nel serraglio, erano commentati e passati alla trafila di mille congetture in tutti quei giardinetti, da cento gruppi di testoline circospette e curiose. Là pure passavano di mano in mano e di bocca in bocca i madrigali anonimi dei Padiscià, i versi tristi e liberi di Abdul-Baki l’immortale, e le poesie smaglianti d’Abu-Sud, di cui «ogni parola era un diamante», e i canti ebbri d’oppio e di vino di Fuzuli, e le lascivie canore di Gazali. E tutto cangiava col cangiare dell’indole e della vita dei Padiscià. Ora passava a traverso quel piccolo mondo come una corrente di tenerezza e di malinconia, e allora una certa dignità gentile rialzava tutte le fronti, il furore del lusso si quetava, i modi si correggevano, il linguaggio si purgava, nasceva il gusto delle letture pie, si ostentava il raccoglimento e la devozione religiosa, e le feste medesime, senza essere meno splendide, assumevano l’aspetto di cerimonie liete, ma composte. Ora invece saliva al trono un Padiscià educato dall’infanzia al vizio e alle follie, e allora la dea Voluttà riconquistava il suo impero, i veli cadevano, si tornava a sentire il linguaggio senza sottintesi e la risata clamorosa, si tornavano a vedere le nudità senza pudore; gl’incettatori della bellezza partivano per la Georgia e per la Circassia; le fanciulle affluivano; cento donne si potevano vantare degli amplessi del Gran Signore, i chioschi si popolavano di culle, le casse dell’erario versavano torrenti d’oro, i vini di Cipro e d’Ungheria gorgogliavano sulle mense coperte di fiori, Sodoma alzava la fronte, Lesbo trionfava, i bei volti dai grandi occhi neri impallidivano, e tutto l’arem febbricitava, rabbioso di voluttà, in un’atmosfera carica di profumi e di vizio, fin che una notte si svegliava improvvisamente abbagliato da mille fiaccole, e subiva dalle scimitarre dei Giannizzeri il castigo di Dio.

Venivano le notti tremende anche per quella piccola Babilonia nascosta tra i fiori. La ribellione non rispettava il terzo recinto più di quel che rispettasse gli altri due. La soldatesca atterrava le porte della Felicità e irrompeva nell’arem. Cento eunuchi difendevano invano, a pugnalate, le soglie dei chioschi. I giannizzeri salivano sui tetti, rompevano le cupole, si precipitammo nelle sale a strappare i principi dalle braccia delle madri. Le Validè erano tirate per i piedi fuori dei loro nascondigli, si difendevano a unghiate e a morsi, cadevano riverse sotto le ginocchia dei baltagì e morivano strangolate coi cordoni delle tendine. Le Sultane, rientrando in casa, gettavano grida disperate alla vista delle culle vuote, e voltandosi a interrogare le schiave, n’avevano in risposta un silenzio tremendo, che voleva dire: – Vallo a cercare ai piedi del trono il tuo bambino! – Gli eunuchi, atterriti, venivano ad annunziare alle favorite, svegliate da un tumulto lontano, che le loro teste erano aspettate e che bisognava prepararsi a morire. Le tre cadine del terzo Selim, condannate al capestro ed al sacco, sentivano, nella notte, le grida supreme l’una dell’altra, e spiravano nelle tenebre sotto le mani convulse dei muti. Gelosie mortali e vendette orrende facevano risonare i chioschi di gemiti e di strida che spandevano il terrore in tutto l’arem. La Circassa madre di Mustafà lacerava il viso a Rosellana, le favorite rivali schiaffeggiavano Scekerbulì, la sultana Tarchan vedeva balenare sul capo delle sue creature il pugnale di Maometto IV, la prima cadina del primo Ahmed strozzava colle proprie mani la schiava rivale, e stramazzava alla sua volta, pugnalata in viso, sotto i piedi del Padiscià, urlando di dolore e di rabbia; le cadine gelose s’aspettavano nei corridoi oscuri, si trattavano ad alte grida di «carne venduta» e s’avvinghiavano come tigri straziandosi il collo e le reni colla punta degli stiletti avvelenati. E chi sa quanti eccidi rimasti ignoti, di schiave soffocate nelle fontane, freddate a colpi d’elsa nelle tempie, lacerate dal colbac degli eunuchi, schiacciate fra le porte di ferro dalle braccia d’acciaio di dieci gelose frenetiche! I veli soffocavano i lamenti, i fiori nascondevano il sangue, due ombre si perdevano nel labirinto dei viali oscuri portando una cosa nera; le sentinelle delle torri, sulla riva del Mar di Marmara, sentivano un tonfo nelle acque, e l’arem si ridestava all’alba, come sempre, odoroso e ridente, senza accorgersi che una delle sue mille stanze era vuota.

Tutte queste immagini mi venivano alla mente, girando per quel recinto, e alzando gli occhi alle grate di quei chioschi abbandonati e tristi come sepolcri. Eppure, in mezzo a quelle memorie sinistre, provavo di tratto in tratto un certo batticuore piacevole, una specie di trepidazione voluttuosa d’adolescente, mista di malinconia e di tenerezza, pensando che le scalette per cui salivo e scendevo, avevano sentito il peso di quelle donne bellissime e famose; che i sentieri che calpestavo avevano udito il fruscìo delle loro vesti, che le volte di quei piccoli portici di cui accarezzavo, passando, le colonnine, avevano ripercosso il suono delle loro risa infantili. Mi pareva che qualche cosa di loro ci dovesse ancora essere dietro quei muri, in quell’aria. Avrei voluto cercare, gridare quei nomi memorabili, chiamarle a una a una cento volte, e mi pareva che qualche risposta di voce lontana l’avrei sentita, che qualchecosa di bianco l’avrei visto passare sulle alte terrazze o in fondo ai boschetti solitari. E giravo gli occhi qua e là, e interrogavo le grate e le porte. Quanto avrei dato per sapere dove era stata chiusa la vedova di Alessio Comneno, la più bella delle prigioniere di Lesbo e la più seducente greca del suo secolo, o dov’era stata pugnalata la cara figliuola d’Erizzo, governatore di Negroponte, che preferì la morte all’amplesso brutale di Maometto II! E Currem, la favorita di Solimano, a che finestra si affacciava, coi suoi belli atteggiamenti languidi di persiana, per fissare nel Mar di Marmara i suoi potenti occhi neri, velati dalle lunghissime ciglia di seta? Qui, su questo sentiero, non avrà lasciato molte volte le tracce del suo passo leggiero la bella danzatrice ungherese che levò Saffiè dal cuore di Murad III, scattando come una lama d’acciaio fra le braccia imperiali? E da quest’aiuola non avrà mai strappato un fiore, passando, Kesem, la bella greca, la gelosa feroce, dal viso pallido e malinconico, che vide il regno di sette Sultani? E l’armena gigantesca, che fece impazzir d’amore Ibrahim, non avrà mai immerso il suo enorme braccio bianco nell’acqua di questa fontana? E chi aveva il piede più piccino, la piccola favorita di Maometto IV, di cui due babbucce non facevano la lunghezza d’uno stiletto, o Rebia Gulnuz, la bevanda delle rose di primavera, che aveva i più begli occhi azzurri dell’Arcipelago, e non lasciava traccia del suo passo sulle sabbie bianche del suo giardino? E i capelli più dorati e più morbidi chi li possedeva, Marhfiruz, la favorita dell’astro delle notti, o Miliclia, la giovane odalisca russa, che soggiogò la ferocia del secondo Otmano? E le fanciulle persiane ed arabe che addormentavano colle loro favole Ibrahim? E le quaranta giovinette che bevettero il sangue del terzo Murad? Non ne rimane più nulla, nemmeno una ciocca di capelli, nemmeno il filo d’un velo, nemmeno un segno nelle pareti? E queste fantasie terminavano tutte in una visione dolorosa e spaventevole. Le vedevo passare, a file interminabili, lontano, fra i tronchi fitti degli alberi e sotto i lunghi portici, l’una dietro l’altra, sultane validè, sultane sorelle, cadine, odalische, schiave, fanciulle appena sbocciate, donne trentenni, vecchie coi capelli bianchi, visi timidi di vergini e visi terribili di gelose, dominatrici d’imperi, favorite d’un giorno, trastulli d’un’ora; creature di dieci generazioni e di cento popoli, coi loro bimbi strozzati fra le braccia o per mano; una col laccio al collo, una con un pugnale nel cuore, un’altra grondante d’acqua del Mar di Marmara, splendenti di gemme, coperte di ferite, moribonde di veleno, trasfigurate dalle lunghe agonie del vecchio Serraglio; e passavano mute e leggiere come fantasime, e si perdevano in file interminabili nell’oscurità dei boschetti, lasciando dietro di sè una lunga traccia di fiori appassiti e di gocce di pianto e di sangue; e un’immensa pietà mi stringeva il cuore.