di Sergio Bertolami

28 – Il fascino fatale della femme fin-de-siècle

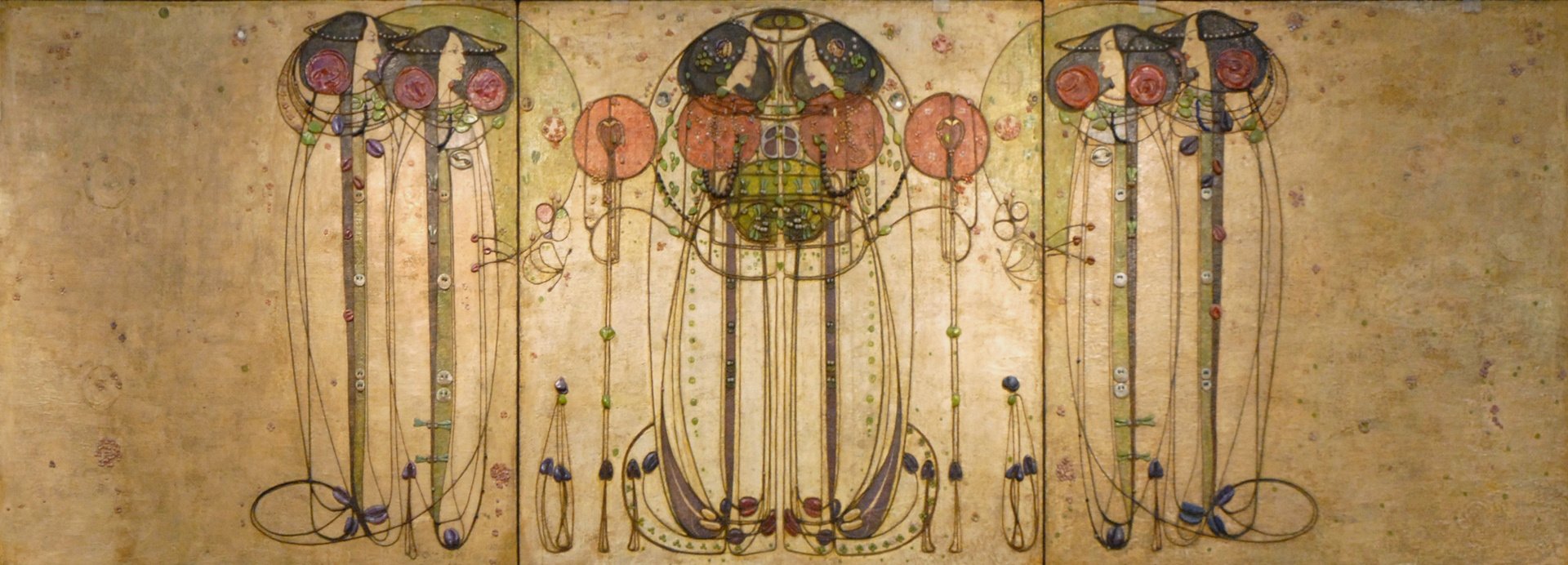

Quando si parla di Art Nouveau, spesso la mente corre alle leggiadre fanciulle ritratte da Alphonse Mucha, ragazze adorabili di delicata sensualità e fantasia, dai capelli boccolosi mossi dal vento, con camicie lunghe e svolazzanti, avviluppate in intrecci floreali. Questo perché Mucha è stato, da sempre, uno dei personaggi simbolo del nuovo stile e del clima parigino fin-de-siècle. Essendo, però, un convinto patriota cecoslovacco, forse si sarebbe risentito di essere considerato un “parigino” e forse anche di essere identificato soltanto per una fase della sua carriera. Capita spesso agli artisti, ecco perché non amano essere catalogati: le correnti per loro natura hanno limiti sempre troppo definiti. Alphonse Mucha, moldavo di nascita (Ivančice 1860), trascorse gli ultimi anni di vita, lavorando a quello che considerava il suo capolavoro d’arte, L’epopea slava (Slovanská epopej), venti enormi dipinti raffiguranti la storia dei popoli cechi e slavi che donò alla città di Praga nel 1928. Eppure, queste opere, sotto il profilo artistico furono criticate e sotto quello politico vennero denunciate dalla stampa, ubriacata dall’ondata crescente del nazismo, come “reazionarie”. Così quando le truppe tedesche occuparono la Cecoslovacchia, nella primavera del 1939, Mucha fu tra i primi ad essere arrestato e interrogato dalla Gestapo. I giorni di prigionia lo fecero ammalare di polmonite e, sebbene fosse stato rilasciato, il 14 luglio 1939 morì. Nei suoi ultimi anni, Mucha s’era infervorato di nazionalismo e aveva ripreso lo stile storicista considerato da molti ormai obsoleto, tanto lontano dall’arte floreale che lo aveva portato al successo.

Suo figlio, il giornalista Jiri Mucha, gli ha dedicato molti articoli, per riportare l’attenzione sulle opere col tempo trascurate, e quando durante gli anni Sessanta del secolo scorso s’è finalmente risvegliato un interesse generale per l’Art Nouveau, in un libro ne ha celebrato la figura artistica a tutto tondo (Alphonse Mucha: his life and art, 1966). Secondo jiri, Mucha «quando ancora gattonava sul pavimento prima che imparasse a camminare, sua madre gli legava una matita al collo con un nastro colorato in modo che potesse disegnare. Ogni volta che perdeva la matita, iniziava a urlare». Chissà mai se questo preludeva davvero al grande artista. Di tali amenità a posteriori se ne leggono tante. Fatto sta che, ormai cresciuto, mentre si guadagnava da vivere come impiegato, continuava ancora a disegnare, da autodidatta. Nel 1877 tentò senza successo di entrare all’Accademia di Belle Arti di Praga. Ripiegò in qualcosa di simile un paio d’anni dopo, rispondendo ad un annuncio della ditta viennese Kautsky-Brioschi-Burghardt, che cercava disegnatori e artigiani per allestire scenografie teatrali. Qualcuno ricorderà la prima attività di Klimt; come lui anche Mucha prese a dipingere seguendo l’arte acclamata di Hans Mackart. Quando nel 1881, il Ringtheater, dove la ditta stava lavorando, fu ridotto in spezzoni ardenti, uccidendo 449 persone, il giovane disegnatore perdette il lavoro.

nello studio di Alfons Mucha

in rue de la Grande-Chaumière, Parigi, 1895 circa

Non gli rimase che fare l’artista di strada nella piccola città ceca di Mikulov, alloggiando all’Hotel Lion, un alberguccio a buon mercato. Si sosteneva con qualche veduta del paese, qualche ritratto di persone del luogo, in mostra nella vetrina di un negozio. Di quei giorni Alphonse Mucha raccontò, a suo figlio jiri, un aneddoto divertente (per noi): «Ho raffigurato il volto di una bella donna e l’ho portato a Thiery, il negoziante, che lo ha esposto in vetrina. Poi ho cominciato ad aspettare con ansia il denaro. Quando per due e anche tre giorni non ci furono notizie di Thiery, andai a chiederglielo io stesso. Il buonuomo non fu affatto contento di vedermi. La popolazione di Mikulov era indignata e lui aveva dovuto tirare via il dipinto dalla vetrina. La giovane donna che avevo raffigurato era la moglie del medico locale, e Thiery aveva messo un avviso accanto al ritratto scrivendo: «Per cinque fiorini all’Hotel Lion». Lo scandalo fu debitamente spiegato e alla fine l’equivoco funzionò a mio vantaggio. Tutta la città ora sapeva che all’Hotel Lion avrebbe potuto incontrare, non la signora del ritratto, ma un bravo artista. Nel corso del tempo, ho dipinto l’intero quartiere, tutti gli zii e le zie di Mikulov». L’aneddoto gustoso di per sé, è indicativo anche per altri motivi. Il primo fu che schizzi, disegni, dipinti di Mucha, riscossero evidenti consensi da parte della popolazione di Mikulov. Una popolazione non certo raffinata culturalmente, né incline ad accettare proposte pittoriche inconsuete. Mucha si manteneva opportunamente all’interno dei confini prescritti dall’arte accademica. Accadde tutt’altro a Gauguin col quale Mucha per un po’ dividerà lo studio parigino nel 1893, quando gli scatterà una foto spassosa, in cui il pittore senza pantaloni suona l’harmonium. In Bretagna – molti lo ricorderanno – Gauguin dipinse La Belle Angèle (1889), albergatrice a Pont-Aven, una delle donne più belle del paese. Quando alla fine le mostrò il lavoro, la donna esclamò «Che orrore!» e gli disse che poteva benissimo tenerselo. Gauguin, in quell’occasione, aveva deciso di «osare tutto», applicando le soluzioni intraviste sulle stampe giapponesi, Mucha non aveva ancora osato niente. Tant’è che quel suo operare convenzionale e accademico gli valse l’incontro col primo dei suoi mecenati, il conte Khuen Belassi, che lo invitò ad abbellire con affreschi – in verità pannelli decorativi realizzati fuori opera – la sala da pranzo nel nuovo castello di Emmahof vicino a Hrusovany. I dipinti non esistono più, distrutti negli ultimi giorni della Seconda guerra mondiale. Quando gli affreschi di Emmahof, furono terminati, il conte Khuen cedette Mucha a suo fratello, il conte Egon, che viveva nel castello avito di Gandegg in Tirolo. Qui si verificò il primo vero salto di qualità, perché, se è vero che Mucha aveva perso l’occasione di frequentare i corsi all’Accademia di Belle Arti di Praga, ora il conte Egon gli offriva di studiare a Monaco di Baviera. Ritroviamo Monaco nelle biografie di molti artisti: Corinth, Kandinsky, von Jawlensky, Klee, de Chirico. Solo che quando vi giunse, Mucha era troppo in anticipo, per la Secessione di Monaco mancavano sette anni. Con una seconda serie di affreschi a Emmahof, il conte Khuen lo compensò generosamente chiedendogli di scegliere tra Roma o Parigi. Scelse Parigi e fu la sua fortuna. Non tanto perché entrò all’Académie Julian e proseguì all’Académie Colarossi – ambienti dove fece amicizia con molti membri dei Nabis – neppure perché conobbe l’arte giapponese dilagante e neanche perché visse la città fremente in vista della mostra dell’anno 1889, quella che avrebbe celebrato i cento anni dalla Rivoluzione francese e si sarebbe imposta agli occhi del mondo con la sua simbolica torre Eiffel. Fu la sua fortuna perché non tutti i mali vengono per nuocere: alla fine del 1889, improvvisamente e senza preavviso, il conte Khuen interruppe il suo sostegno finanziario e il giovane dovette inventarsi l’arte della sopravvivenza.

Per un grafico, fantasioso come lui, non era poi difficile trovare lavoro in una Parigi con un’attività commerciale stimolata dall’Esposizione Universale. Cominciò a guadagnarsi da vivere modestamente, come illustratore per varie riviste e libri. Fino ad allora Mucha aveva, però, seguito le indicazioni e le richieste dei suoi committenti. All’inizio del 1890 ancora dipingeva quadri come quelli appesi alla Neue Pinakothek di Monaco, al Musée du Luxembourg primo museo di arte contemporanea nella Parigi dell’epoca. Quadri essenzialmente accademici. Delle nuove correnti invece sapeva poco o niente, né più né meno degli altri giovani amici suoi. Il compagno di studi Maurice Denis sintetizzava bene conoscenze ed interessi: «Anche gli studenti più capaci non sapevano quasi nulla dell’impressionismo. Ammiravano Bastien-Lepage, parlavano con rispetto di Puvis de Chavannes, discutevano di Peladan e Wagner, leggevano letteratura decadente, quanto scadente, e si appassionavano al misticismo, alla Cabala e al calendario caldeo». Nelle pagine biografiche, Jiri Mucha aggiunge: «Potevo vedere in mio padre fino a che punto questa miscela di teosofia, occultismo e misticismo affascinasse i suoi seguaci, eppure mio padre non si dichiarò mai un simbolista e probabilmente sarebbe rimasto molto sorpreso da una tale classificazione». Nonostante questa osservazione, nello studio di Mucha si raccolsero molti dei simbolisti di tendenza esoterica e strinse amicizia con Albert de Rochas, famoso specialista di ipnotismo e di parapsicologia. Fatti privati che poco interessarono i suoi lavori. Ora occorreva, soprattutto, che l’arte uscisse dalle sale delle pinacoteche e dei musei, per diffondersi all’esterno, nelle piazze e nelle strade. Sappiamo che a Parigi l’arte nuova aveva svoltato grazie a due importanti promotori come Siegfried Bing col negozio “L’Art Nouveau” e Julius Meier-Graefe con “La Maison Moderne”. Affinché si verificasse, però, una trasformazione compiuta del gusto sociale, occorreva che l’arte nuova fosse percepita ovunque e da chiunque. Al di là delle facili soluzioni, occorrevano strumenti espressivi nuovi. Due furono i mezzi che a Parigi diffusero l’Art Nouveau di luogo in luogo: gli ingressi alla linea metropolitana realizzati da Hector Guimard e i manifesti concepiti da Alphonse Mucha.

Lo stile Art Nouveau esplose, infatti, a Parigi col progetto di Guimard (1895-1898) noto come Castel Béranger. Nonostante il nome, era un semplice condominio, che deve avere suscitato fantasie medievali – a cominciare da quelle del progettista, seguace di Eugène Viollet-le-Duc – per la facciata asimmetrica, per il gioco di chiari e scuri volumetrici, di aggetti e rientranze. Un condominio formato da 36 appartamenti, grandi e piccoli. Al sesto piano quattro atelier d’artista, occupati fra gli altri dal pittore Paul Signac e dal designer Tony Selmersheim. Signac descrisse così il Castel Béranger per La Revue blanche del 15 febbraio 1899: «È un edificio residenziale molto moderno, a tre corpi che contengono una quarantina di appartamenti. La sua facciata, invece di essere il solito rettangolo, traforato da aperture simmetriche, è molteplice: i mattoni rossi o smaltati, la pietra bianca, l’arenaria fiammata, la graniglia di marmo, sono disposti sui lati disuguali, sui quali si aggrappano – in varie tonalità di un blu verdastro – il ferro e la ghisa dei balconi, dei bow-window, dei ganci di fissaggio, dei tubi, delle grondaie e delle boiserie, di un identico colore, ma in un tono più chiaro. La porta d’ingresso in rame rosso sfavillante». La scintilla si produsse davvero, se la realizzazione vinse il primo concorso per le facciate più belle della città di Parigi (1898). La conversione di Hector Guimard per l’arte nuova era avvenuta tre anni prima, durante un viaggio a Bruxelles dove aveva incontrato Victor Horta e visitato il cantiere dell’hotel Tassel ancora in costruzione. Il Castel Béranger, pur tributandogli la fama fra una cerchia ristretta e danarosa di estimatori, non avrebbe potuto, comunque, rendere Guimard la figura di spicco che fu per l’Art Nouveau parigina, se non fosse stato per un progetto di più ampio respiro.

L’evento nodale intorno al quale ruotò il suo successo ha come contesto l’Esposizione Universale del 1900. La città di Parigi stava preparando l’evento del secolo, desiderando qualificarsi come una delle più grandi metropoli europee. Il trasporto pubblico era fra le necessità principali della modernità. La linea 1 (Porte de Vincennes – Porte Maillot) venne aperta il 19 luglio 1900, dopo venti mesi di lavoro, ma servivano anche i chioschi e gli accessi al métro. La Compagnie du Métropolitain, anziché scegliere fra i deludenti elaborati del concorso che aveva indetto, a sorpresa affidò l’incarico direttamente a Guimard, che non era neppure fra i partecipanti alla gara. Fu questo progetto a decretare la celebrità dell’architetto, non soltanto fra una committenza elitaria, ma anche tra le fasce minute dei lavoratori che per necessità si spostavano giornalmente utilizzando i mezzi pubblici: molti prestavano servizio saltuario a domicilio negli uffici e nelle abitazioni, altri godevano di stipendio come funzionari e impiegati, altri ancora come artigiani, commercianti e fornitori svolgevano attività in negozi e grandi magazzini, gli operai raggiungevano le fabbriche da un capo all’altro di Parigi. Si comprenderà bene tutto ciò, rammentando semplicemente che nella capitale francese lo stile Guimard divenne subito sinonimo di Art Nouveau.

di Victorien Sardou con Sarah Bernhardt

al Théâtre de la Renaissance di Parigi

Alphonse Mucha divenne celebre anche lui, dalla sera alla mattina, come Guimard. A testimoniarlo è il numero speciale (tiré a part) della rivista d’arte e letteratura La Plume, che usciva il primo e il 15 di ogni mese. Ospitava scritti di Verlaine, Moréas, Laforgue, Bloy , Mallarmé. Utilizzava disegni e illustrazioni di artisti come Grasset, Toulouse-Lautrec, Denis, Gauguin, Pissarro, Signac, Seurat, Redon. Alla fine dell’anno 1897 pubblicò una monografia consacré ad Alphonse Mucha e alla sua opera, con 127 illustrazioni da lui stesso realizzate. Il numero aprì così: «Tre anni fa brillava sui muri della capitale un manifesto che annunciava: Gismonda, Sarah Bernhardt, al Theatre de la Renaissance. Viva emozione nel mondo degli artisti e in quello dei collezionisti: un nuovo talento si annunciava all’orizzonte; tra non molto le trombe della fama avrebbero segnalato la sua apparizione nel ristretto campo della gloria. Immediatamente si formarono due correnti: l’una che sosteneva l’autore di Gismonda, l’altra che difendeva strenuamente le glorie consacrate e denigrava ferocemente il talento del nuovo venuto, il quale si teneva in disparte, circondato da bizzarre leggende». Una di queste leggende bizzarre narrava dell’osannata diva che durante un tour in Ungheria s’imbatteva con lo squattrinato disegnatore nei panni di un violinista zigano. La realtà è meno romanzata, ma a volte altrettanto intrigante. A metà degli anni Novanta, Sarah Bernhardt era all’apice di una gloriosa carriera di attrice. I suoi ammiratori erano convinti che la sua “strana bellezza onirica” fosse impossibile da raffigurare. L’aveva fotografata Nadar, ritratta su tela Jules Bastien-Lepage o Antonio de la Gandara. Niente era, però, soddisfacente. Lei avrebbe voluto apparire in un dipinto del preraffaellita inglese Edward Burne-Jones, ma rimase solo un desiderio. L’unico che riuscì nell’intento fu Mucha. Il manifesto, che la mostrava nel costume di Gismonda, lo teneva appeso al muro del suo camerino: «Sarah era in piedi di fronte ad esso, incapace di distogliere lo sguardo. Quando mi ha visto, è venuta e mi ha abbracciato. Insomma, nessuna vergogna, ma successo, grande successo».

Come avvenne la svolta di una vita, lo raccontò lui stesso. La mattina del giorno di Natale del 1894, Mucha si presentò alla tipografia dell’editore Lemercier in Rue de Seine, per una commissione. Sarah Bernhardt telefonò chiedendo notizie del manifesto per la nuova commedia Gismonda, scritta per lei dal celebre drammaturgo Victorien Sardou – la sua Tosca fu musicata da Puccini –. Lemercier aveva commissionato a vari pittori lavori che l’attrice aveva scartato. Con così scarso preavviso, poche erano le speranze di trovare un altro artista per Capodanno. Mucha accettò di assistere ad uno spettacolo della Bernhardt, per tentare di ritrarla. Noleggiò un frac, si fece prestare un cilindro (più largo della sua testa) e si presentò dietro le quinte del Theatre de la Renaissance, con un album da disegno e tutte le matite di cui aveva bisogno. «Ho abbozzato il suo vestito, i fiori dorati tra i capelli, le maniche larghe e una foglia di palma in mano». Dopo il teatro, sul tavolo di marmo di un bar schizzò la sua proposta al direttore dello spettacolo, un certo M. de Brunhoff. Il formato allungato del manifesto – che ricordava un tipo di stampa giapponese, che a sua volta si rifaceva alle pitture su rotoli cinesi – richiese di utilizzare due pietre litografiche in contemporanea. Ne scaturì un lavoro così bizzarro per quel suo formato insolito, una composizione ieratica, dettagli stilizzati, colori delicati e tenui, tanto che sia Lemercier che de Brunhoff, sconcertati, si aspettavano un disastro. La grande Sarah – ricordava Mucha – ne rimase incantata. Quando il manifesto apparve sui muri di Parigi, a gennaio del 1895, fece scalpore: l’immagine era riprodotta quasi a grandezza naturale, con posa solenne e sacrale. Come scrisse Jerome Doucet sulla Revue illustrée, «Questo manifesto ha reso familiare a tutta Parigi il nome di Mucha da un giorno all’altro […] Questo manifesto, questa finestra bianca, questo mosaico sulla parete, è una creazione di prim’ordine, che ha meritato il suo trionfo».

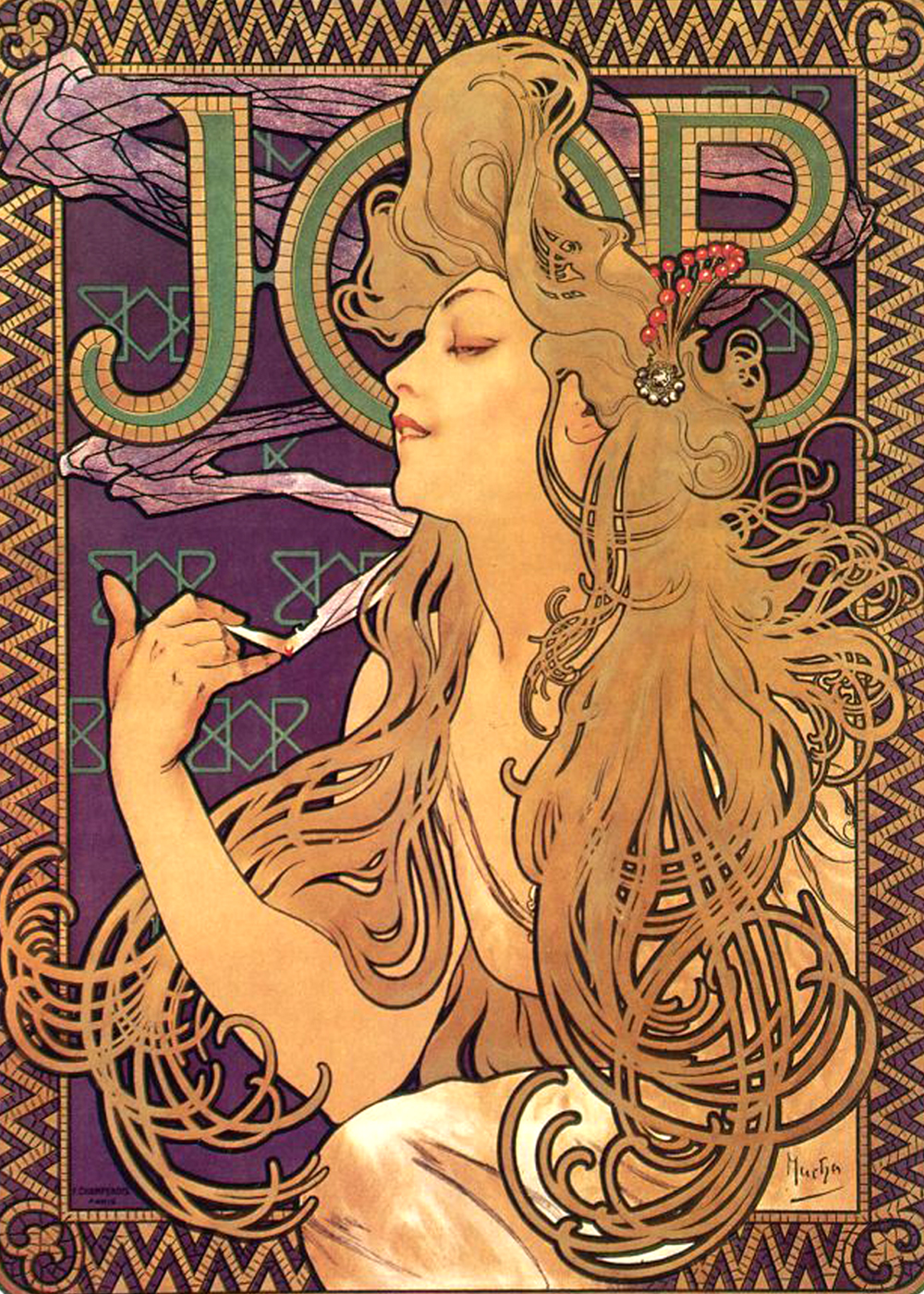

Mucha firmò un contratto in esclusiva per Sarah Bernhardt, che accettò di pagare un acconto mensile di 3000 franchi, più 1500 franchi per ognuno dei sei manifesti che l’artista disegnò per lei: La Dame aux Camèlias (1896), Lorenzaccio (1896), La Samaritaine (1897), Médée (1898), Hamlet (1899) e Tosca (1899). Bernhardt portò numerose altre commissioni. Sulla traccia ispiratrice di quel suo successo, Mucha creò un tipo femminile ideale, riconoscibile a prima vista, che usò per pubblicizzare di tutto. Manifestazioni e prodotti commerciali: dalle diverse edizioni del Salon des Cent alle Cigarette Job, dallo Champagne Moët & Chandon alla rivista satirica Cocorico, ai manifesti per Biscuits Lefèvre-Utile, per Chocolat Idéal, per la bicicletta Perfecta. Progettò mobili e posate, scatole di biscotti e modelli per spille e ciondoli. Nel 1900 realizzò una esposizione per il gioielliere Georges Fouquet, che in Rue Royale si trovava di fronte a Maxim’s, il tempio del palato tra i piaceri della Belle Époque. Tutti lavori che gli assicurarono l’affermazione internazionale e gli consentirono l’ingresso nei salotti dell’aristocrazia dell’epoca. Fu presente anche alla grande Esposizione Universale di Parigi del 1900, dove ricevette una medaglia d’argento. Di quei giorni animati ricorderà anzitutto «l’esaurimento, la stanchezza assoluta…». Questo perché la fama comportò presto di doversi tutelare dalle imitazioni, diffuse ovunque nei padiglioni espositivi: «La mia arte era in voga, penetrava nelle fabbriche e nelle officine come “le style Mucha” e vari oggetti della Mostra venivano continuamente sequestrati per proteggere i disegni originali dalla contraffazione».

Negli anni del primo Novecento le sue figure femminili comparvero sui muri delle città e sulle pagine delle riviste. La sua tecnica preferita era la litografia, ma si rivolse anche alla pittura, adottò la fotografia per studiare le pose delle sue modelle, che rappresentò anche in scultura. Quando, però, l’euforia per l’Art Nouveau sfiorì, Mucha dovette trovarsi pronto a lasciare Parigi per l’America, alla ricerca di commissioni più redditizie. Compì numerosi viaggi negli Stati Uniti, di solito rimanendo per cinque o sei mesi. Sentiva di poter fare qualcosa di più che non assecondare esclusivamente le richieste commerciali. Accolse soltanto una proposta, nel 1906, per progettare le scatole e un display per un Savon Mucha. Realizzò un manifesto per l’attrice americana Mrs. Leslie Carter, acclamata come The American Sarah Bernhardt. Preferì dedicarsi all’insegnamento dell’illustrazione e del design alla New York School of Applied Design for Women e alla Philadelphia School of Art. Rientrato in patria nel 1911, dal momento che era nato come pittore di storia, tornò infine al vecchio amore e si applicò a una serie di dipinti dedicati all’epopea slava. Amava rappresentare lo spirito del suo popolo, la «luce che risplende nelle anime di tutte le persone con i suoi chiari ideali e gli avvertimenti ardenti».

Con questo articolo si conclude la prima stagione sull’Arte del Novecento, dedicata ai Precursori.

Ringraziamo per l’interesse mostrato.

IMMAGINE DI APERTURA – L’orologio al Musée D’Orsay – Foto di Guy Dugas da Pixabay