10- Santa Sofia

INDICE

| L ’arrivo |

| Cinque ore dopo |

| Il ponte |

| Stambul |

| All’albergo |

| Costantinopoli |

| Galata |

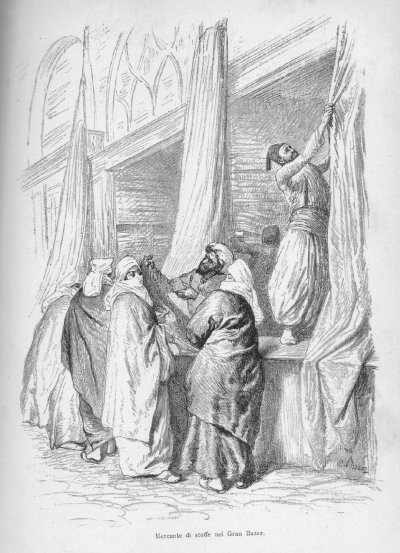

| Il Gran Bazar |

| La vita a Costantinopoli |

| Santa Sofia |

| Dolma Bagcè |

| Le Turche |

| Ianghen Var |

| Le mura |

| L’antico Serraglio |

| Gli ultimi giorni |

| I Turchi |

| Il Bosforo |

Ed ora, se anche un povero scrittore di viaggi può invocare una musa, io la invoco a mani giunte perché la mia mente si smarrisce «in faccia al nobile subbietto» e le grandi linee della basilica bizantina mi tremano dinanzi come un’immagine riflessa da un’acqua agitata. La musa m’ispiri, Santa Sofia m’illumini e l’imperatore Giustiniano mi perdoni.

Una bella mattina d’ottobre, accompagnati da un cavas turco del Consolato d’Italia e da un dracomanno greco, andammo finalmente a visitare il «paradiso terrestre, il secondo firmamento, il carro dei cherubini, il trono della gloria di Dio, la meraviglia della terra, il maggior tempio del mondo dopo San Pietro». La quale ultima sentenza, – lo sappiano i miei amici di Burgos, di Colonia, di Milano, di Firenze, – non è mia, e non oserei farla mia; ma l’ho citata, colle altre, perché è una delle molte espressioni consacrate dall’entusiasmo dei Greci, che il nostro dracomanno ci andava ripetendo per via. E avevamo scelto pensatamente, insieme a un vecchio cavas turco, un vecchio dracomanno greco, colla speranza, che non fu delusa, di sentire nelle loro spiegazioni e nelle loro leggende cozzare le due religioni, le due storie, i due popoli; e che l’uno ci avrebbe esaltato la chiesa l’altro magnificato la moschea, in modo da farci vedere Santa Sofia come dev’esser veduta: con un occhio di cristiano e un occhio di turco.

La mia aspettazione era grande e la curiosità vivissima; eppure, strada facendo, pensavo come penso ancora, che non c’è monumento famoso, e sia pure degno della sua fama, dal quale venga all’anima una commozione così vivamente e schiettamente piacevole com’è quella che si prova nell’andarlo a vedere. Se dovessi rivivere un’ora di tutti i giorni in cui vidi qualche grande cosa, sceglierei quella che passò fra il momento in cui dissi: – Andiamo –; e il momento in cui intesi dire: – Siamo giunti. Le più belle ore dei viaggi son quelle. Andando, par di sentirsi ingrandir l’anima come per contenere il sentimento di ammirazione che vi sorgerà tra poco; si rammentano i desideri della prima giovinezza, che parevano sogni; si rivede un vecchio professore di geografia che, dopo aver segnato Costantinopoli sulla carta d’Europa, traccia per aria, con una presa di tabacco tra le dita, le linee della grande basilica; si vede quella stanza, quel caminetto, dinanzi al quale, nel prossimo inverno, si descriverà il monumento in mezzo a un cerchio di visi meravigliati ed immobili; si sente sonar quel nome di Santa Sofia nella testa, nel cuore, nelle orecchie, come il nome d’un essere vivo che ci aspetti e ci chiami per rivelarci qualche grande segreto; si vedono apparire sul nostro capo archi e pilastri prodigiosi d’edifizi che si perdono nel cielo; e quando si è a pochi passi dalla meta, si prova ancora un piacere inesprimibile a soffermarsi per guardare un ciottolo, per veder fuggire una lucertola, per raccontare una barzelletta, per perdere un po’ di tempo, per ritardare di qualche minuto quel momento che s’è desiderato per vent’anni e che si ricorderà per tutta la vita. Per modo che rimane assai poca cosa di questi celebrati piaceri dell’ammirazione, se si toglie il sentimento che li precede e quello che li segue. È quasi sempre un’illusione, seguita da un leggiero disinganno, dal quale noi, ostinati, facciamo pullulare altre illusioni.

La moschea di Santa Sofia è posta in faccia all’entrata principale dell’antico Serraglio.

Arrivando, però, nella piazza che si stende dinanzi al Serraglio, la prima cosa che attira gli occhi, non è la moschea, ma la fontana famosa del Sultano Ahmed III.

È uno dei più originali e più ricchi monumenti dell’arte turca. Ma più che un monumento, è un vezzo di marmo, che un galante sultano mise in fronte alla sua Stambul in un momento d’amore. Io credo che non lo possa descriver bene che una donna. La mia penna non è abbastanza fina per ritrarne l’immagine. A prima vista, non si direbbe una fontana. Ha la forma d’un tempietto quadrato, ed è coperto da un tetto alla cinese, che spinge le sue falde ondulate molto al di fuori dei muri, e gli dà una vaga apparenza di pagoda. Ai quattro angoli vi sono quattro torricciole rotonde, munite di finestrine ingraticolate, o piuttosto quattro chioschetti di forma gentilissima, ai quali corrispondono, sopra il tetto, altrettante cupolette svelte, sormontate ciascuna da una guglia graziosa; le quali fanno corona a una cupoletta più grande, posta nel mezzo. In ciascuno dei quattro muri ci sono due nicchie eleganti; fra le nicchie un arco a sesto acuto; sotto l’arco, una cannella che versa l’acqua in una piccola vasca. Intorno all’edifizio gira una iscrizione che dice: – Questa fontana ti parla della sua età nei seguenti versi del sultano Ahmed: volgi la chiave di questa sorgente pura e tranquilla e invoca il nome di Dio; bevi di quest’acqua inesauribile e limpida e prega per il Sultano. – Il piccolo edifizio è tutto di marmo bianco, che appena apparisce sotto gl’infiniti ornamenti che coprono i muri; sono archetti, nicchiette, colonnine, rosoni, poligoni, nastri, ricami di marmo, dorature su fondo azzurro, frange intorno alle cupole, intarsiature sotto il tetto, musaici di cento colori, arabeschi di mille forme, che par che s’intrichino a fissarvi lo sguardo, ed irritano quasi il senso dell’ammirazione. Non c’è lo spazio d’una mano che non sia scolpito, miniato, tormentato. È un prodigio di grazia, di ricchezza e di pazienza, da tenersi sotto una campana di cristallo; una cosa che pare non sia fatta soltanto per gli occhi, ma che debba avere un sapore, e se ne vorrebbe succhiare una scheggia; uno scrigno, che si vorrebbe aprire, per vedere che cosa c’è dentro: se una dea bambina o una perla enorme o un anello fatato. Il tempo n’ha in parte sbiadito le dorature, confusi i colori e anneriti i marmi. Che cosa doveva essere questo gioiello colossale quando fu scoperto la prima volta, tutto nuovo e sfolgorante, agli occhi del Salomone del Bosforo, cento e sessant’anni or sono? Ma così vecchio e nero come si ritrova, tiene ancora il primato su tutte le piccole meraviglie di Costantinopoli; ed oltre a ciò, è un monumento così schiettamente turco, che visto una volta, si fissa per sempre nella memoria in mezzo a quel certo numero d’immagini, che balenano poi tutte insieme alla mente ogni volta che ci suoni all’orecchio il nome di Stambul, e formano come il fondo del quadro orientale, su cui si moverà perpetuamente il nostro pensiero.

Dalla fontana si vede la moschea di Santa Sofia, che chiude un lato della piazza.

L’aspetto esterno non ha nulla di notevole. La sola cosa che arresti lo sguardo sono i quattro altissimi minareti bianchi, che sorgono ai quattro angoli dell’edifizio su piedestalli grandi come case. La cupola famosa sembra piccina. Non pare che possa essere quella medesima cupola che si vede rotondeggiare nell’azzurro, come la testa d’un titano, da Pera, dal Bosforo, dal mar di Marmara e dalle colline dell’Asia. È una cupola schiacciata, fiancheggiata da due mezze cupole, rivestita di piombo, coronata di finestre, che s’appoggia su quattro muri dipinti a larghe strisce bianche e rosate, sostenuti alla loro volta da enormi contrafforti, intorno ai quali sorgono confusamente molti piccoli edifizi d’aspetto meschino, – bagni, scuole, mausolei, ospizi, cucine per i poveri. – che nascondono l’antica forma architettonica della basilica. Non si vede che una mole pesante, irregolare, di color scialbo, nuda come una fortezza, e non tanto grande all’apparenza, da far supporre a chi non lo sappia che vi sia dentro il vano immenso della navata di Santa Sofia. Della basilica antica non apparisce propriamente che la cupola, la quale pure ha perduto lo splendore argentino che si vedeva, a detta dei Greci, dalla sommità dell’Olimpo. Tutto il rimanente è musulmano. Un minareto fu innalzato da Maometto il Conquistatore, un altro da Selim II, gli altri due dal terzo Amurat. Dello stesso Amurat sono i contrafforti innalzati sulla fine del sedicesimo secolo per sostenere i muri stati scossi da un terremoto, e la smisurata mezzaluna di bronzo, piantata sulla sommità della cupola, di cui la sola doratura costò cinquantamila ducati. L’antico atrio è sparito; il battistero convertito in mausoleo di Mustafà e d’Ibraim I quasi tutti gli altri piccoli edifizi annessi alla chiesa greca, o distrutti, o nascosti da nuovi muri, o trasformati in maniera che non si riconoscono. Da tutte le parti la moschea stringe, opprime e maschera la chiesa, che non ha più libero che il capo, sul quale però vigilano, come quattro sentinelle gigantesche i quattro minareti imperiali. Dalla parte d’Oriente v’è una porta ornata di sei colonne di porfido e di marmo; a mezzogiorno un’altra porta per cui s’entra in un cortile, circondato d’edifici bassi e disuguali, in mezzo al quale zampilla una fontana per le abluzioni, coperta da un tempietto arcato, sostenuto da otto colonnine. A guardarla di fuori, non si distinguerebbe Santa Sofia dalle altre grandi moschee di Stambul, se non perché è meno bianca e meno leggiera; e molto meno passerebbe per il capo che sia quello «il maggior tempio del mondo dopo San Pietro».

Le nostre guide ci condussero, per una stradicciola che fiancheggia il lato settentrionale dell’edifizio, a una porta di bronzo che girò lentamente sui cardini, ed entrammo nel vestibolo.

Questo vestibolo, che è una lunghissima ed altissima sala, rivestita di marmo e ancora luccicante qua e là degli antichi mosaici, dà accesso alla navata dal lato orientale per nove porte, e dal lato opposto metteva anticamente, per altre cinque porte, in un altro vestibolo, che per altre tredici porte comunicava coll’atrio.

Appena oltrepassata la soglia, mostrammo il nostro firmano d’entrata a un sacrestano in turbante, infilammo le pantofole, e a un cenno delle guide, ci avvicinammo, trepidando, alla porta di mezzo del lato orientale, che ci aspettava spalancata.

Messo appena il piede nella navata, rimanemmo tutti e due come inchiodati.

Il primo effetto, veramente, è grande e nuovo.

Si abbraccia con uno sguardo un vuoto enorme, un’architettura ardita di mezze cupole

che paiono sospese nell’aria, di pilastri smisurati, di archi giganteschi, di colonne colossali, di gallerie, di tribune, di portici, su cui scende da mille grandi finestre un torrente di luce; un non so che di teatrale e di principesco, più che di sacro; una ostentazione di grandezza e di forza, un’aria d’eleganza mondana, una confusione di classico, di barbaro, di capriccioso, di presuntuoso, di magnifico; una grande armonia, in cui, alle note tonanti e formidabili dei pilastri e degli archi ciclopici, che rammentano le cattedrali nordiche, si mescono gentili e sommesse cantilene orientali, musiche clamorose dei conviti di Giustiniano e d’Eraclio, echi di canti pagani, voci fioche d’un popolo effeminato e stanco, e grida lontane di Vandali, d’Avari e di Goti; una grande maestà sfregiata, una nudità sinistra, una pace profonda; un’idea della basilica di San Pietro raccorciata e intonacata, e della basilica di San Marco ingigantita e deserta; un misto non mai veduto di tempio, di chiesa e di moschea, d’aspetti severi e d’ornamenti puerili, di cose antiche e di cose nove, e di colori disparati, e d’accessori sconosciuti e bizzarri; uno spettacolo, insomma, che desta un sentimento di stupore insieme e di rammarico, e fa stare per qualche tempo coll’animo incerto, come cercando una parola che esprima ed affermi il proprio pensiero.

L’edifizio è fabbricato sopra un rettangolo quasi equilatero, nel mezzo del quale s’innalza la cupola maggiore, sorretta da quattro grandi archi, i quali posano su quattro pilastri altissimi, che sono come l’ossatura di tutta la basilica. Ai due archi che si presentano in faccia a chi entra, si appoggiano due grandi semi cupole, le quali coprono tutta la navata, e ciascuna d’esse s’apre in altre due semi cupole minori, che formano come quattro tempietti rotondi nel grande tempio. Fra i due tempietti della parte opposta all’entrata, s’apre l’abside, pure coperta da una volta a quarto di sfera. Sono dunque sette mezze cupole che fanno corona alla cupola maggiore, due sotto questa, e cinque sotto quelle due, senza punto d’appoggio apparente, in modo che presentano tutte insieme un aspetto di leggerezza meravigliosa, e sembrano davvero, come disse un poeta greco, appese per sette fili alla volta del cielo. Tutte queste cupole sono rischiarate da grandi finestre arcate e simmetriche. Fra i quattro pilastri enormi che formano un quadrato nel mezzo della basilica, s’alzano, a destra e a sinistra di chi entra, otto meravigliose colonne di breccia verde, su cui s’incurvano degli archi graziosi scolpiti a fogliami, che formano un porticato elegantissimo ai due lati della navata, e sorreggono a una grande altezza due vaste gallerie, le quali presentano due altri ordini di colonne e d’archi scolpiti. Una terza galleria, che comunica colle due prime, corre lungo tutto il lato dell’entrata, e s’apre sulla navata con tre grandi archi, sostenuti da colonne gemelle. Altre gallerie minori, sostenute da colonne di porfido, tramezzano i quattro tempietti posti alle estremità della navata, e sorreggono altre colonne, sulle quali s’appoggiano delle tribune. Questa è la basilica. La moschea è come sparpagliata nel suo seno e appiccicata alle sue mura. Il Mirab, – la nicchia che indica la direzione della Mecca, – è scavato in un pilastro dell’abside. Alla sua destra, in alto, è appeso uno dei quattro tappeti, su cui Maometto faceva le sue preghiere. Sull’angolo dell’abside più vicino al Mirab, in cima a una scaletta ripidissima, fiancheggiata da due balaustrate di marmo scolpite con una delicatezza magistrale, sotto un bizzarro tetto conico, in mezzo a due bandiere trionfali di Maometto II, sporge il pulpito dove sale il Ratib a leggere il Corano, con una scimitarra sguainata nel pugno, per significare che Santa Sofia è moschea conquistata. In faccia al pulpito v’è la tribuna del Sultano, coperta da una graticola dorata. Altri pulpiti, o specie di terrazze, munite di balaustrate scolpite a giorno, e sorrette da colonnine di marmo e da archi arabescati, si stendono qua e là lungo i muri o s’avanzano verso il mezzo della navata. A destra e a sinistra dell’entrata, ci sono due enormi urne d’alabastro, rinvenute fra le rovine di Pergamo, e fatte trasportare a Costantinopoli da Amurat III. Dai pilastri, a una grande altezza, pendono dei dischi verdi smisurati, con iscrizioni del Corano a caratteri d’oro. Di sotto sono attaccate ai muri delle grandi cartelle di porfido, che portano scritti i nomi d’Allà, di Maometto e dei quattro primi Califfi. Negli angoli formati dai quattro archi che sostengono la cupola si vedono ancora le ali gigantesche di quattro cherubini di musaico, ai quali è stato coperto il viso con un rosone dorato. Dalle volte delle cupole pendono innumerevoli cordoni di seta, che misurano quasi tutta l’altezza della basilica, e sostengono uova di struzzo, lampade di bronzo cesellato e globi di cristallo. Qua e là si vedono dei leggii di legno a ìccase, intarsiati di madreperla e di rame, con su dei Corani manoscritti. Il pavimento è coperto di tappeti e di stuoie. I muri son nudi, biancastri, giallognoli, grigi oscuri, ornati ancora in qualche punto di musaici scoloriti. L’aspetto generale, triste.

La prima meraviglia della moschea è la grande cupola. Guardandola dal mezzo della navata, par davvero di vedere, come dice la Stael della cupola di San Pietro, un abisso sospeso sul nostro capo. È altissima, ha una circonferenza enorme e la sua profondità non è che un sesto del suo diametro; il che la fa apparire anche più grande. Alla sua base gira un terrazzino; sopra il terrazzino una corona di quaranta finestre ad arco. Sulla sommità c’è scritta la sentenza che pronunciò Maometto II arrestando il suo cavallo dinanzi all’altar maggiore della basilica, il giorno della presa di Costantinopoli: – Allà è la luce del cielo e della terra –; e alcune delle lettere, bianche su fondo oscuro, hanno la lunghezza di nove metri. Come tutti sanno, questo prodigio aereo non si sarebbe potuto compiere coi materiali ordinari; le volte furono costruite con pietra pomice che galleggia sull’acqua e con mattoni dell’isola di Rodi, cinque dei quali pesano appena quanto un mattone comune. In ogni mattone era iscritta la sentenza di Davide: – Deus in medio eius non commovebitur. Adiuvabit eam Deus vultu suo. – Ogni dodici giri di mattoni, si muravano nella volta delle reliquie di santi. Mentre gli operai lavoravano, i sacerdoti cantavano; Giustiniano, vestito d’una tunica di lino, assisteva; una folla immensa ammirava. E non c’è da stupire quando si pensi che la costruzione di questo «secondo firmamento» ancora meraviglioso ai giorni nostri, era un ardimento senza esempio nel sesto secolo. Il volgo credeva che stesse su per incanto, e i turchi, per molto tempo dopo la conquista, dovettero, pregando nella moschea di Santa Sofia, far forza a sè stessi per volgere lo sguardo ad Oriente invece d’innalzarlo a quel «cielo di pietra». La cupola, infatti, copre circa la metà della navata in modo che signoreggia e rischiara tutto l’edifizio e da tutte le parti se ne vede un segmento; e vai vai si finisce sempre per trovarvisi sotto, e tornare per la centesima volta a farci rotear dentro il proprio sguardo e i propri pensieri, con un brivido di piacere acuto, che somiglia alla sensazione del volo.

Vista la navata e la cupola, non s’è che cominciato a veder Santa Sofia. Chi appena ha un’ombra di curiosità storica, per esempio, può dedicare un’ora all’esame delle colonne. Qui ci sono le spoglie di tutti i templi del mondo. Le colonne di breccia verde che sostengono le due grandi gallerie, furono regalate a Giustiniano dai magistrati d’Efeso, e appartenevano al tempio di Diana, messo in fiamme da Erostrato. Le otto colonne di porfido che s’alzano a due a due fra i pilastri, appartenevano al tempio del Sole innalzato da Aureliano a Balbek. Altre colonne sono del tempio di Giove di Cizico, del tempio d’Helios di Palmira, dei templi di Tebe, d’Atene, di Roma, della Troade, delle Cicladi, d’Alessandria; e presentano una varietà infinita di grandezze e di colori. Tra le colonne, le balaustrate, i piedestalli, e le lastre che rimangono dell’antico rivestimento dei muri, si vedono marmi di tutte le cave dell’Arcipelago, dell’Asia Minore, dell’Affrica e della Gallia. Il marmo del Bosforo, bianco, picchiettato di nero, fa contrapposto al celtico nero venato di bianco; il marmo verde di Laconia si riflette nel marmo azzurro di Libia; il porfido punteggiato d’Egitto, il granito stellato di Tessaglia, il cario del monte Iassi strisciato di bianco e di rosso, il caristio pallido screziato di ferro, mescolano i loro colori alla porpora del marmo frigio, alla rosa del marmo di Synada, all’oro del marmo di Mauritania, alla neve del marmo di Paros. A questa varietà di colori, s’aggiunge la varietà indescrivibile delle forme dei fregi, dei cornicioni, dei rosoni, dei balaustri, dei capitelli d’un bizzarro stile corinzio, in cui s’intrecciano animali, fogliami, croci, chimere, e di altri che non appartengono a nessun ordine, fantastici di disegno e disuguali di grandezza, accoppiati a casaccio; e dei fusti di colonne e dei piedestalli ornati di sculture capricciose, logorati dai secoli e scheggiati dalle scimitarre; che presentano tutt’insieme un aspetto bizzarro di magnificenza disordinata e barbaresca, e sono il vilipendio del buon gusto, e non se ne può staccare lo sguardo.

Stando nella navata, però, non si può comprendere tutta la vastità della moschea. La navata, infatti, non ne è che una piccola parte. I due porticati che sorreggono le gallerie laterali sono per sé soli due grandi edifizi, di cui si potrebbero fare due templi. Ciascuno d’essi è diviso in tre parti, separate da archi altissimi. Qui pure colonne, architravi, pilastri, volte, tutto è enorme. Passeggiando sotto quelle arcate, s’intravvede appena, per gl’interstizi delle colonne del tempio d’Efeso, la grande navata, e par quasi di essere in un’altra basilica. Lo stesso effetto si prova dalle gallerie a cui si va per una scala a spirale d’inclinazione leggerissima, o piuttosto per una strada in salita, poiché non ci sono gradini, e potrebbe salirvi comodamente un uomo a cavallo. Le gallerie erano il «gineceo» ossia la parte della chiesa riserbata alle donne; i penitenti stavano nel vestibolo, il comune dei fedeli nella navata. Ciascuna galleria potrebbe contenere la popolazione d’un sobborgo di Costantinopoli. Non par più di essere in una chiesa; par di passeggiare per la loggia d’un teatro titanico, dove debba scoppiare da un momento all’altro un canto di centomila voci. Per veder la moschea bisogna affacciarsi alla balaustrata e allora tutta la grandezza appare. Gli archi, le volte, i pilastri, tutto è ingigantito. I dischi verdi, che parevano da misurarsi colle braccia, coprirebbero una casa. Le finestre sono portoni di palazzi; le ali dei cherubini sono vele di bastimento; le tribune son piazze; la cupola dà il capogiro. Abbassando lo sguardo si prova un’altra meraviglia. Non si credeva d’essere saliti tant’alto. Il piano della navata è giù in fondo a un abisso, e i pulpiti, le urne di Pergamo, le stuoie, le lampade, sembrano straordinariamente rimpicciolite. Di là si vede meglio che di sotto una particolarità curiosa della moschea di Santa Sofia, ed è che la navata non avendo la direzione precisa della Mecca, a cui i musulmani debbono rivolgersi pregando, tutte le stuoie e tutti i tappeti sono disposti obliquamente alle linee dell’edifizio, e offendono gli occhi come un madornale errore di prospettiva. Di lassù si abbraccia bene collo sguardo e col pensiero tutta la vita della moschea. Si vedono dei turchi inginocchiati sulle stuoie colla fronte a terra; altri ritti come statue colle mani dinanzi al viso, come se interrogassero le rughe delle palme; alcuni seduti a gambe incrociate ai piedi d’un pilastro, come se riposassero all’ombra d’un albero; qualche donna velata, in ginocchio in un angolo solitario; dei vecchi seduti dinanzi ai leggii, che leggono il Corano; un iman che fa recitare dei versetti sacri a un gruppo di ragazzi; e qua e là, sotto le arcate lontane e per le gallerie, iman, ratib, muezzin, servitori della moschea, in abiti strani, che vanno e vengono tacitamente come se non toccassero il pavimento. La melodia vaga formata dalle voci sommesse e monotone di chi legge e di chi prega, quelle mille lampade bizzarre, quella luce chiara ed eguale, quell’abside deserta, quelle vaste gallerie silenziose, quella immensità, quelle memorie, quella pace lasciano nell’animo un’impressione di grandezza e di mistero, che né la parola può esprimere né il tempo può cancellare.

Ma in fondo, come già dissi, è un’impressione triste, e non diede nel falso il grande poeta che paragonò la moschea di Santa Sofia a un «colossale sepolcro», perché da tutte le parti vi si vedono le tracce d’una devastazione orrenda, e si prova maggior rammarico pensando a ciò che fu, di quello che si goda nell’ammirazione di ciò che è ancora. Quietato il sentimento della prima meraviglia, il pensiero si slancia irresistibilmente nel passato. E oggi ancora, dopo tre anni, non mi si affaccia mai alla mente la grande moschea, ch’io non mi sforzi di rappresentarmi invece la chiesa. Atterro i pulpiti musulmani, levo le lampade e le urne, stacco i dischi, e le cartelle di porfido, riapro le porte e le finestre murate, raschio l’intonaco che copre le pareti e le volte, ed ecco la basilica intera e novissima, come tredici secoli or sono, quando Giustiniano esclamò: – Gloria a Dio che m’ha giudicato degno di compiere quest’opera! Salomone, io t’ho vinto! – Da qualunque parte si giri lo sguardo, tutto luccica, scintilla e lampeggia come nelle regge fatate delle leggende. Le grandi pareti, rivestite di marmi preziosi, mandano dei riflessi d’oro, di avorio, d’acciaio, di corallo, di madreperla; le innumerevoli macchiette dei marmi, offrono l’aspetto di corone e di ghirlande di fiori; gli infiniti mosaici di cristallo danno ai muri, su cui batte un raggio di sole, l’apparenza di muri d’argento tempestati di diamanti. I capitelli, i cornicioni, le porte, i fregi degli archi sono di bronzo dorato. Le volte dei porticati e delle gallerie, dipinte a fuoco, offrono immagini colossali d’angeli e di santi in campo d’oro. Dinanzi ai pilastri, nelle cappelle, accanto alle porte, in mezzo alle colonne, si drizzano statue di marmo e di bronzo, candelabri enormi d’oro massiccio, vangeli giganteschi appoggiati sopra leggii risplendenti come sedie reali, alte croci d’avorio, vasi scintillanti di perle. In fondo alla navata non si vede che un bagliore confuso come di molte cose che ardano. È la balaustrata del coro, di bronzo dorato; è il pulpito, incrostato di quarantamila libbre d’argento, che costò il tributo d’un anno dell’Egitto; sono le sedie dei sette preti, il trono del patriarca, il trono dell’imperatore, dorati, scolpiti, intarsiati, imperlati, su cui, quando scende diritta la luce, non si può fissare lo sguardo. Al di là di questi splendori, nell’abside, si vede uno sfolgorio più vivo. È l’altare, di cui la mensa, sostenuta da quattro colonne d’oro, è fatta d’una fusione d’argento, d’oro, di stagno e di perle, e il ciborio formato da quattro colonne d’argento puro, sulle quali s’innalza una cupola d’oro massiccio, sormontata da un globo e da una croce d’oro del peso di duecento sessanta libbre. Di là dall’altare, s’alza una figura gigantesca della divina Sapienza che tocca il pavimento coi piedi e la volta dell’abside col capo. Su tutti questi tesori splendono in alto le sette mezze cupole coperte di mosaici di cristallo e d’oro, e la grande cupola, su cui s’allungano le immagini smisurate degli apostoli, degli evangelisti, della Vergine e della Croce, tutta dorata, colorita e scintillante, come una volta di gioielli e di fiori. E cupole e colonne e statue e candelabri si specchiano sull’immenso pavimento di marmo proconnesio ondulato, che visto dalle quattro porte principali, presenta l’immagine di quattro fiumi maestosi, increspati dal vento. Così era l’interno della basilica. Ma bisogna rappresentarsi ancora il grande atrio, circondato di colonne e di muri rivestiti di mosaico, e ornato di fontane di marmo e di statuette equestri; la torre da cui trentadue campane facevano sentire i loro rintocchi formidabili alle sette colline; le cento porte di bronzo decorate di bassorilievi e d’iscrizioni d’argento; le sale dei sinodi, le stanze dell’Imperatore, le prigioni dei sacerdoti, il battistero, le vaste sacristie riboccanti di tesori, e un labirinto di vestiboli, di triclini, di corridoi, di scale nascoste che giravano nei fianchi dell’edifizio e conducevano alle tribune o gli oratorii segreti. Ora si può immaginare che spettacolo offrisse una tale basilica nelle grandi solennità di nozze imperiali, di concili, d’incoronazioni; quando dal palazzo enorme dei Cesari, per una strada fiancheggiata da mille colonne, sparsa di mirto e di fiori, profumata d’incenso e di mirra, fra le case ornate di vasi preziosi e di parati di seta, fra due schiere d’azzurri e di verdi, fra i canti dei poeti e i clamori degli araldi che gridavano evviva in tutte le lingue dell’impero, veniva innanzi l’Imperatore, colla tiara sormontata da una croce, imperlato come un idolo, seduto sopra un carro d’oro dalle tende di porpora, tirato da due mule bianche, e circondato da un corteo di monarca persiano; e gli andava incontro il clero pomposo nell’atrio della basilica; e tutta quella turba di cortigiani, di scudieri, di logoteti, di protospatari, di drongarii, di conestabili, di generali eunuchi, di governatori ladri, di magistrati venduti, di patrizie spudorate, di senatori codardi, di schiavi, di buffoni, di casisti, di mercenari d’ogni paese, tutta quella canaglia fastosa, tutto quel putridume dorato irrompeva per ventisette porte nella navata illuminata da sei mila candelabri; e si vedeva lungo la balaustrata del coro, sotto i portici e nelle tribune un via vai, un rimescolio concitato di teste chiomate e di cappe purpuree, uno sfolgorio di berretti gemmati, di collane d’oro, di corazze d’argento, un ricambiarsi di atti cerimoniosi, un incrociarsi d’inchini e di sorrisi, uno strascicare affettato di zimarre di seta e di spade di gala; e un molle profumo riempiva l’aria; e una immensa folla vigliacca faceva risonare le volte di grida di gioia e d’applausi profani.

Dopo aver fatto in silenzio parecchi giri per la moschea, lasciammo parlare le nostre guide, che cominciarono col farci vedere le cappelle poste sotto le gallerie e spogliate d’ogni cosa, come ogni altra parte della basilica. Alcune servono di tesorerie, come l’opistodomo del Partenone, nelle quali i turchi che partono per un lungo viaggio o che temono i ladri, depositano i loro denari e i loro oggetti preziosi, e ce li lasciano anche per anni sotto la guardia di Dio; altre, chiuse da un muro, son convertite in infermerie, in cui aspetta la guarigione o la morte qualche malato incurabile o qualche idiota, che fanno tratto tratto risonare la moschea di grida lamentevoli o di risate infantili. Di qui ci ricondussero in mezzo alla navata, e cominciò il dracomanno greco a raccontar le meraviglie della basilica. Il disegno fu tracciato, è vero, dagli architetti Antemio di Tralles e da Isidoro di Mileto; ma è un angelo che ne ha ispirato loro il primo concetto. È un angelo pure che ha suggerito a Giustiniano di far aprire tre finestre nell’abside, che rappresentassero le tre persone della Trinità. Così le cento e sette colonne della chiesa rappresentano le cento e sette colonne che sostengono la casa della Sapienza. Per radunare i materiali necessari alla costruzione dell’edifizio, furono impiegati sette anni. Cento capi mastri sopraintendevano al lavoro, e diecimila operai lavoravano nello stesso tempo, cinque mila da una parte e cinque mila dall’altra. I muri non erano ancora alti da terra che pochi palmi, e già s’era speso per più di quattro cento cinquanta quintali d’oro. La spesa totale per il solo edifizio ammontò a venticinque milioni di lire. La chiesa fu consacrata dal Patriarca cinque anni, undici mesi e dieci giorni dopo che n’era stata messa la prima pietra, e Giustiniano ordinò in quell’occasione dei sacrifici, delle feste, delle distribuzioni di danaro e di viveri, che durarono due settimane. Qui prese la parola il cavas turco, e fu per accennarci il pilastro su cui il sultano Maometto II, entrando vincitore in Santa Sofia, lasciò l’impronta sanguinosa della mano destra come per suggellare la sua conquista. Poi ci mostrò, vicino al Mirab, la così detta finestra fredda, dalla quale spira continuamente un’aria freschissima, che ispirò le più belle prediche ai più grandi dottori dell’Islamismo. Ci fece vedere, a un’altra finestra, la famosa pietra risplendente, che è una lastra di marmo diafano, la quale risplende come un pezzo di cristallo quando vi batte il raggio del sole. A sinistra di chi entra per la porta dal lato settentrionale, ci fece toccare la colonna che suda: una colonna rivestita di bronzo, della quale si vede il marmo sempre umido per una piccola screpolatura del rivestimento. E infine ci indicò un blocco di marmo cavo, portato da Betlemme, nel quale si dice che fu messo, appena nato, Sidi Yssa «il figlio di Maria, l’apostolo di Dio, lo spirito che da lui procede, e che merita onore in questo mondo e nell’altro». Ma mi parve che né il turco né il greco ci credessero molto. Prese ancora una volta la parola il dracomanno, passando dinanzi a una porta murata delle gallerie, per raccontare la leggenda celebre del vescovo, e questa volta parlò con un accento di persuasione, che se non era schietto, era ben simulato. Nel momento che i turchi irruppero nella chiesa di Santa Sofia, un vescovo greco stava dicendo la messa all’altar maggiore. Alla vista degl’invasori abbandonò l’altare, salì sulla galleria e, inseguito dai soldati, scomparve per quella piccola porta, che rimase istantaneamente chiusa da un muro di pietra. I soldati si misero a percuotere il muro furiosamente; ma non riuscirono che a lasciarvi le tracce delle loro armi; furono chiamati dei muratori; ma dopo aver lavorato un giorno intero coi picconi e le stanghe, dovettero rinunziare all’impresa; ci si provarono in seguito tutti i muratori di Costantinopoli, e tutti caddero inutilmente spossati dinanzi al muro miracoloso. Ma quel muro si aprirà; s’aprirà il giorno in cui la basilica profanata sarà restituita al culto di Cristo, e allora ne uscirà il vescovo greco, vestito dei suoi abiti pontificali, col calice in mano, col volto radiante, e risaliti i gradini dell’altare, ripiglierà la messa nel punto a cui l’aveva lasciata; e quel giorno splenderà l’aurora di nuovi secoli per la città di Costantino. Al momento d’uscire, il sacrestano turco, che ci aveva seguiti sino allora ciondolando e sbadigliando, ci diede una manata di pezzetti di mosaico che aveva staccati poco prima da un muro, e il dracomanno, fermandoci sulla porta, incominciò il racconto, che gli tagliammo in bocca, della profanazione di Santa Sofia.

Ma non vorrei che altri lo tagliasse in bocca a me ora che la descrizione della basilica mi ha ravvivato nella mente i particolari di quella scena.

Appena sparsa la notizia, verso le sette della mattina, che i turchi avevano superate le mura, una folla immensa s’era rifugiata in Santa Sofia. Erano intorno a centomila persone: soldati fuggiaschi, monaci, sacerdoti, senatori, migliaia di vergini fuggite dai monasteri, famiglie patrizie coi loro tesori, grandi dignitari dello Stato e principi del sangue imperiale, che correvano per le gallerie e per la navata, e si pigiavano per tutti i recessi dell’edifizio, alla rinfusa con la feccia del volgo, cogli schiavi, coi malfattori vomitati dalle carceri e dalle galere, e tutta la basilica risonava di grida di terrore come un teatro affollato al divampare d’un incendio. Quando la navata, tutte le gallerie e tutti i vestiboli furono pieni stipati, si sbarrarono e si asserragliarono le porte, e al frastuono dei primi momenti succedette una quiete spaventosa. Molti credevano ancora che i vincitori non avrebbero osato profanare la chiesa di Santa Sofia; altri aspettavano con una stupida sicurezza l’apparizione dell’Angelo, annunziato dai profeti, il quale avrebbe sterminato l’esercito musulmano prima che le avanguardie arrivassero alla colonna di Costantino; altri, saliti sul terrazzo interno della grande cupola, spiavano dalle finestre l’avanzarsi del pericolo, e ne davano notizia coi cenni ai centomila volti smorti che guardavano in su dalle gallerie e dalla navata. Di lassù si vedeva un’immensa nuvola bianca che copriva le mura dalle Blacherne fino alla Porta dorata; e di qua dalle mura, quattro strisce lampeggianti, che s’avanzavano fra le case come quattro torrenti di lava, allargandosi e rumoreggiando, in mezzo al fumo e alle fiamme. Erano le quattro colonne assalitrici dell’esercito turco, che cacciavano dinanzi a sé gli avanzi disordinati dell’esercito greco, e convergevano, saccheggiando e incendiando, verso Santa Sofia, l’Ippodromo e il palazzo imperiale. Quando le avanguardie delle colonne arrivarono sulla seconda collina, gli squilli delle trombe risonarono improvvisamente nella chiesa, e la moltitudine atterrita cadde in ginocchio. Ma anche in quei momenti, molti confidavano ancora nell’apparizione dell’Angelo ed altri speravano che un sentimento di rispetto e di terrore avrebbe arrestato gl’invasori dinanzi alla maestà di quell’enorme edificio consacrato a Dio. Ma anche quest’ultima illusione non tardò a dileguarsi. Gli squilli delle trombe s’avvicinarono, un rumore confuso di armi e di grida, irrompendo dalle mille finestre, riempì la basilica, e un minuto dopo rimbombarono i primi colpi delle asce ottomane sulle porte di bronzo dei vestiboli. Allora quella immensa folla sentì il freddo della morte, e tutti si raccomandarono a Dio. Le porte sfracellate o sgangherate rovinarono, e un’orda selvaggia di giannizzeri, di spahì, di timmarioti, di dervis, di sciaù, lordi di polvere e di sangue, trasfigurati dal furore della battaglia, della rapina e dello stupro, apparve sulle soglie. Al primo aspetto della grande navata sfolgorante di tesori, gettarono un grido altissimo di meraviglia e di gioia; poi irruppero dentro come un torrente furioso. Una parte si precipitò sulle vergini, sulle dame, sui patrizi, schiavi preziosi, che, istupiditi dal terrore, porsero spontaneamente le braccia alle corde e alle catene; gli altri piombarono sulle ricchezze della chiesa. I tabernacoli furono predati, le statue stramazzate, i crocifissi d’avorio frantumati; i musaici, creduti gemme, disfatti a colpi di scimitarra, caddero in piogge scintillanti nei caffettani e nelle cappe aperte; le perle dei vasi, scastonate dalle punte dei pugnali, saltellarono sul pavimento inseguite come cose vive, e disputate a morsi e a sciabolate; l’altar maggiore andò disperso in mille rottami d’oro e d’argento; le seggiole, i troni, il pulpito, la balaustrata del coro scomparvero come stritolati da una valanga di pietra. E intanto continuavano a irrompere nella chiesa, a ondate sanguinose, le orde asiatiche; e in breve non si vide più che un turbinìo vertiginoso di predoni ubriachi, camuffati di tiare e di abiti sacerdotali, che agitavano nell’aria calici e ostensori, trascinando file di schiavi legati colle cinture dorate dei pontefici, in mezzo ai cammelli e ai cavalli carichi di bottino, scalpitanti sul pavimento ingombro di schegge di statue, di vangeli lacerati e di reliquie di santi; un’orgia forsennata e sacrilega, accompagnata da un frastuono orrendo di urli di trionfo, di minacce, di nitriti, di risa, di grida di fanciulle e di squilli di trombe; fin che tutto tacque improvvisamente, e sulla soglia della porta maggiore apparve a cavallo Maometto II, circondato da una folla di principi, di visir e di generali, superbo e impassibile come l’immagine vivente della vendetta di Dio, e rizzandosi sulle staffe, lanciò con voce tonante nella basilica devastata la prima formula della nuova religione: – Allah è la luce del cielo e della terra!

Leggi su Wikipedia

Edizione elettronica tratta da Liber Liber

Opera di riferimento: “Costantinopoli” di Edmondo De Amicis, Fratelli Treves editori, Milano 1877

Alla edizione elettronica ha contribuito Vittorio Volpi, volpi@galactica.it

Revisione: Catia Righi, catia_righi@tin.it

Pubblicato su Liber Liber da Marco Calvo, al quale vanno i nostri ringraziamenti.

Costantinopoli è un libro di ricordi scritto da Edmondo De Amicis e pubblicato nel 1877. Il soggetto dell’opera è il viaggio di più giorni fatto nel 1874, in compagnia dell’amico pittore Enrico Junck, a Istanbul, capitale dell’Impero Ottomano, quale corrispondente per conto della rivista Illustrazione Italiana.

De Amicis ha elaborato l’opera raccogliendo tre anni dopo la visita le impressioni in un libro, parte dagli appunti presi durante il viaggio e parte da memorie personali. Ne emergono molte informazioni sulla Istanbul del secolo XIX e sulla storia ottomana. L’opera originale comprendeva anche 45 incisioni di Enrico Junck. La prima edizione fu pubblicata nel 1877 in due volumi. Cesare Biseo ne illustrò un’edizione del 1882, a causa della prematura scomparsa di Junck.

L’opera riscosse un successo immediato e fu tradotta in molte lingue, oltre naturalmente al turco, ma ricevette anche critiche severe, come quella di Remigio Zena nel suo diario di bordo In Yacht da Genova a Costantinopoli (1887). Nel suo libro Istanbul – Memory of a City, lo scrittore turco Orhan Pamuk (premio Nobel per la letteratura 2006) ha definito Costantinopoli di Edmondo de Amicis il miglior libro scritto su Istanbul nell’Ottocento, seguito da Costantinopoli di Théophile Gautier (1852). Umberto Eco, nell’introduzione ad una nuova ristampa del 2005, ha affermato che la descrizione della città fatta da De Amicis appare come la più cinematografica.