12- Le Turche

INDICE

| L ’arrivo |

| Cinque ore dopo |

| Il ponte |

| Stambul |

| All’albergo |

| Costantinopoli |

| Galata |

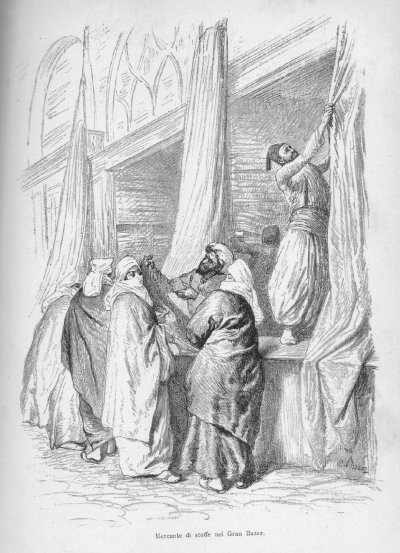

| Il Gran Bazar |

| La vita a Costantinopoli |

| Santa Sofia |

| Dolma Bagcè |

| Le Turche |

| Ianghen Var |

| Le mura |

| L’antico Serraglio |

| Gli ultimi giorni |

| I Turchi |

| Il Bosforo |

È una grande sorpresa per chi arriva a Costantinopoli, dopo aver inteso parlar tanto della schiavitù delle donne turche, il veder donne da tutte le parti e a tutte le ore del giorno, come in una qualunque città europea. Pare che appunto in quel giorno a tutte quelle rondini prigioniere sia stato dato il volo per la prima volta e che sia cominciata un’era nuova di libertà per il bel sesso musulmano. La prima impressione è curiosissima. Lo straniero si domanda, al vedere tutte le donne con quei veli bianchi e quelle lunghe cappe di colori ciarlataneschi, se son maschere o monache o pazze; e siccome non se ne vede una sola accompagnata da un uomo, pare che non debbano essere di nessuno, che siano tutte vedove o ragazze, o che appartengano tutte a un qualche grande ritiro di «malmaritate». Nei primi giorni non ci si può persuadere che tutti quei turchi e tutte quelle turche che s’incontrano e si toccano senza guardarsi e senza accompagnarsi mai, possano avere tra loro qualcosa di comune. E ogni momento s’è costretti a fermarsi per osservare quelle strane figure e per meditare su quello stranissimo uso. Son queste dunque, si dice, son proprio queste quelle «avvincitrici di cuori», quelle «fonti di piacere», quelle «piccole foglie di rosa» e «uve primaticcie» e «rugiade del mattino» e «aurore» e «vivificatrici» e «lune splendenti» di cui mille poeti ci hanno empita la testa? Queste le hanum e le odalische misteriose, che a vent’anni, leggendo le ballate di Victor Hugo all’ombra d’un giardino, abbiamo sognate tante volte, come creature d’un altro mondo, di cui un solo amplesso avrebbe consunto tutte le forze della nostra giovinezza? Queste le belle infelici, nascoste dalle grate, vigilate dagli eunuchi, separate dal mondo, che passano sulla terra, come larve, gettando un grido di voluttà e un grido di dolore? Vediamo che cosa c’è ancora di vero in tutta questa poesia.

–

Prima di tutto, il viso della donna turca non è più un mistero, e perciò una gran parte della poesia che la circondava è svanita. Quel velo geloso che, secondo il Corano, doveva essere «un segno della sua virtù e un freno ai discorsi del mondo» non è più che un’apparenza. Tutti sanno come è fatto il jasmac. Sono due grandi veli bianchi, di cui uno, stretto intorno al capo come una benda, copre la fronte fino alle sopracciglia, s’annoda dietro, nei capelli, al di sopra della nuca, e ricade sulla schiena, in due lembi, fino alla cintura; l’altro copre tutta la parte inferiore del viso, e va ad annodarsi col primo, in modo che par tutto un velo solo. Ma questi due veli, che dovrebbero essere di mussolina e stretti in maniera da non lasciar vedere che gli occhi e la sommità delle guance, sono invece di tulle radissimo, e allentati tanto, che lasciano vedere non solo il viso, ma gli orecchi, il collo, le trecce, e spesso anche i cappellini all’europea, ornati di penne e di fiori, che portano le signore «riformate». E perciò accade appunto il contrario di quello che si vedeva una volta, quando alle donne attempate era lecito di andare col viso un po’ più scoperto, e alle giovani era imposto di coprirsi più rigorosamente. Ora son le giovani, e specialmente le belle, quelle che si mostrano meglio, e son le vecchie che per ingannare il mondo portano il velo fitto e serrato. Quindi un’infinità di bei misteri e di belle sorprese, raccontate dai romanzieri e dai poeti, non sono più possibili; ed è una fiaba, fra le altre, quella che lo sposo veda per la prima volta il viso della sua sposa nella notte nuziale. Ma fuorché il viso, tutto è ancora nascosto; non si può intravvedere né il seno, né la vita, né il braccio, né il fianco; il feregé nasconde rigorosamente ogni cosa. È una specie di tonaca, guernita d’una pellegrina, di maniche lunghissime, larga, senza garbo, cadente come un mantellaccio dalle spalle ai piedi, di panno l’inverno, di seta l’estate, e tutta d’un colore, quasi sempre vivissimo: ora rosso vivo, ora ranciato, ora verde; e l’uno o l’altro predomina d’anno in anno, rimanendo inalterata la forma. Ma benché insaccate in quel modo, tanta è l’arte con cui sanno aggiustarsi il jasmac, che le belle paiono bellissime, e le brutte graziose. Non si può dire che cosa fanno con quei due veli, con che grazia se li dispongono a corona e a turbante, con che ampiezza e con che nobiltà di pieghe li ravvolgono e li sovrappongono, con che leggerezza e con che elegante trascuranza li allentano e li lasciano cadere, come li fanno servire nello stesso tempo a mostrare, a nascondere, a promettere, a proporre degli indovinelli e a rivelare inaspettatamente delle piccole meraviglie. Alcune pare che abbiano intorno al capo una nuvola bianca e diafana, che debba svanire ad un soffio; altre sembrano inghirlandate di gigli e di gelsomini; tutte paiono di pelle bianchissima, e prendono da quei veli delle sfumature nivee e un’apparenza di morbidezza e di freschezza che innamora. È un’acconciatura ad un tempo austera e ridente, che ha qualche cosa di sacerdotale e di virgineo; sotto la quale pare che non debbano nascere che pensieri gentili e capricci innocenti…. Ma vi nasce un po’ d’ogni cosa.

–

È difficile definire la bellezza della donna turca. Posso dire che quando ci penso vedo un viso bianchissimo, due occhi neri, una bocca purpurea e un’espressione di dolcezza. Quasi tutte però son dipinte. S’imbiancano il viso con pasta di mandorle e di gelsomino, s’ingrandiscono le sopracciglia con inchiostro di china, si tingono le palpebre, s’infarinano il collo, si fanno un cerchio nero intorno agli occhi, si mettono dei nei sulle guance. Ma fanno questo con garbo; non come le belle di Fez, che si danno delle pennellate da imbianchini. La maggior parte hanno un bel contorno ovale, un nasino un po’ arcato, le labbra grossette, il mento rotondo, colla fossetta; molte hanno le fossette anche nelle guance; un bel collo lunghetto e flessibile; e mani piccine, quasi sempre coperte, peccato, dalle maniche della cappa. Quasi tutte poi sono grassotte e moltissime di statura più che mezzana: rarissime le acciughe e i crostini dei nostri paesi. Se hanno un difetto comune, è quello di camminar curve e un po’ scomposte, con una certa cascaggine di bambolone cresciute tutt’a un tratto; il che deriva, si dice, da una mollezza di membra, di cui è cagione l’abuso del bagno, ed anche un po’ dalla calzatura disadatta. Si vedono, infatti, delle donnine elegantissime, che debbono avere un piedino di nulla, calzate di babbucce da uomo o di stivaletti lunghi, larghi e aggrinziti, che una pezzente europea sdegnerebbe. Ma anche in quella brutta andatura hanno un certo garbo fanciullesco che, quando ci si è fatto l’occhio, non dispiace. Non si vede nessuna di quelle figure impettite, di quelle mostre da modista, così frequenti nelle città europee, che vanno a passetti di marionetta, e che par che saltellino sopra uno scacchiere. Non hanno ancora perduto la pesantezza e la trascuranza naturale dell’andatura orientale, e se la perdessero, riuscirebbero forse più maestose, ma meno simpatiche. Si vedono delle figure bellissime e di bellezza infinitamente svariata, poiché c’entra col sangue turco, il sangue circasso, l’arabo, il persiano. Ci sono delle matrone di trent’anni, di forme opulente, che il feregé non basta a nascondere, altissime, con grandi occhi scuri, colle labbra tumide, colle narici dilatate, – pezzi di hanum da far tremare cento schiave con uno sguardo, – vedendo le quali, par davvero una ridicola e temeraria spacconata quella dei signori turchi che pretendono d’esser quattro volte mariti. Ce n’è dell’altre, piccolette e paffutelle, che han tutto rotondo – volto, occhi, naso, bocca – ed un’aria così queta, così benevola, così bambina, un’apparenza di rassegnazione così docile al loro destino, di non essere che un trastullo e una ricreazione, che passandogli accanto, vi verrebbe voglia di mettergli in bocca una caramella. Ci son poi anche le figurine svelte, sposine di sedici anni, ardite e vivacissime, cogli occhi pieni di capricci e d’astuzie, che fanno pensare con un sentimento di pietà al povero effendi che le ha da tenere in freno e al disgraziato eunuco che le deve tener d’occhio. E la città si presta mirabilmente a inquadrare, per dir così, la loro bellezza e il loro vestiario. Bisogna vedere una di quelle figurine col velo bianco e col feregé purpureo, seduta in un caicco, in mezzo all’azzurro del Bosforo; o adagiata sull’erba, in mezzo al verde bruno d’un cimitero; o anche meglio, vederla venir giù per una stradetta ripida e solitaria di Stambul, chiusa in fondo da un grande platano, quando tira vento, e i veli e il feregé svolazzano, e scoprono collo, piedino e calzina; e v’assicuro che in quel momento, se fosse sempre in vigore l’indulgente decreto di Solimano il Magnifico, che multa d’un aspro ogni bacio dato alla moglie e alla figliola altrui, allungherebbe un calcio all’avarizia anche Arpagone. E non c’è caso che quando tira vento, la donna turca s’affanni a tener basso il feregé, perché il pudore delle musulmane non va più in giù delle ginocchia, e s’arresta qualche volta assai prima.

–

Una cosa che stupisce, sulle prime, è la loro maniera di guardare e di ridere, che scuserebbe qualunque giudizio più temerario. Accade spessissimo che un giovane europeo, guardando fisso una donna turca, anche di alto bordo, sia ricambiato con uno sguardo sorridente o con un sorriso aperto. Non è raro nemmeno che una bella hanum in carrozza, faccia, di nascosto all’eunuco, un saluto grazioso colla mano a un giovanotto franco a cui si sia accorta di piacere. Qualche volta, in un cimitero o in una strada appartata, una turca capricciosa s’arrischia perfino a gettare un fiore passando, o a lasciarlo cadere in terra coll’intenzione manifesta che sia raccolto dal giaurro elegante che le vien dietro. Per questo un viaggiatore fatuo può prendere dei grandi abbagli, e ci sono infatti degli europei scimuniti, che, essendo stati un mese a Costantinopoli, credono in buona fede d’aver rubata la pace a un centinaio di sventurate. C’è senza dubbio, in quegli atti, un’espressione ingenua di simpatia; ma c’entra in parte assai maggiore uno spirito di ribellione, che tutte le turche hanno in cuore, nato dall’uggia della soggezione in cui sono tenute, e al quale danno sfogo, come e quando possono, in piccole monellerie, non fosse che per far dispetto, in segreto, ai loro padroni. Fanno in quel modo più per fanciullaggine che per civetteria. E la loro civetteria è d’un genere singolarissimo, che somiglia molto ai primi esperimenti delle ragazzine quando cominciano ad accorgersi d’esser guardate. È un gran ridere, un guardare in su colla bocca aperta in atto di stupore, un fingere d’aver male al capo o a una gamba, certi atti di dispetto il feregé che le imbarazza, certi scatti da scolarette, che sembrano fatti più per far ridere che per sedurre. Mai un atteggiamento da salotto o da fotografia. Quella po’ d’arte che mostrano è proprio un’arte rudimentale. Si vede, come direbbe il Tommaseo, che non hanno molti veli da gettar via; che non sono abituate ai lunghi amoreggiamenti, ad «essere circuite alla muta» come le donne geroglifiche del Giusti; e che quando hanno una simpatia, invece di star lì tanto a sospirare e a girar gli occhi, direbbero addirittura, se potessero esprimere il loro sentimento: – Cristiano, tu mi piaci. – Non potendolo dire colla voce, glie lo dicono francamente, mostrando due belle file di perle luccicanti, ossia ridendogli sul viso. Sono belle tartare ingentilite.

–

E son libere: è una verità che lo straniero tocca con mano appena arrivato. È una esagerazione il dire come Lady Montague che son più libere delle europee; ma chiunque è stato a Costantinopoli non può a meno di ridere quando sente parlare della loro «schiavitù». Le signore, quando vogliono uscire, ordinano agli eunuchi di preparar la carrozza, escono senza chiedere il permesso a nessuno, e tornano a casa quando vogliono, purché sia prima di notte. Una volta non potevano uscire senz’essere accompagnate da un eunuco, o da una schiava, o da un’amica, e le più ardite, se non avessero voluto altri, avrebbero dovuto almeno condurre con sé un figlioletto, che fosse come un titolo al rispetto della gente. Se qualcheduna si faceva veder sola in un luogo appartato, era facilissimo che una guardia di città o un qualunque vecchio turco rigorista la fermasse e le domandasse: – Dove vai? D’onde vieni? Perché non hai nessuno con te? Così rispetti il tuo effendi? Torna a casa! – Ma ora escono sole a centinaia, e se ne vedono a tutte le ore per le vie dei sobborghi musulmani e della città franca. Vanno a far visita alle amiche da un capo all’altro di Stambul, vanno a passar delle mezze giornate nelle case di bagni, fanno delle gite in barchetta, il giovedì alle Acque dolci d’Europa, la domenica alle acque d’Asia, il venerdì al cimitero di Scutari, gli altri giorni alle isole dei Principi, a Terapia, a Bujukderé, a Kalender, a far merenda colle loro schiave, in brigatelle di otto o dieci; vanno a pregare alle tombe dei Padiscià e delle Sultane, a vedere i conventi dei dervis, a visitare le mostre pubbliche dei corredi nuziali, e non c’è effigie d’uomo, non che le accompagni o le segua, ma che, se anche son sole, ardisca di far loro un’osservazione. Vedere un turco in una via di Costantinopoli, non dico a braccetto, ma al fianco, ma fermo per un momento a discorrere con una «velata», quando anche portassero scritto in fronte che son marito e moglie, parrebbe a tutti la più strana delle stranezze, o per meglio dire un’impudenza inaudita, come nelle nostre vie un uomo e una donna che si facessero ad alta voce delle dichiarazioni d’amore. Da questo lato le donne turche sono veramente più libere che le europee, e non si può dire questa libertà quanto la godano, e con che matto desiderio corrano allo strepito, alla folla, alla luce, all’aria aperta, esse che in casa non vedono che un uomo solo, ed hanno finestre e giardini claustrali. Escono e scorrazzano per la città coll’allegrezza di prigioniere liberate. C’è da divertirsi a pedinarne una a caso, alla lontana, per vedere come sanno sminuzzarsi e raffinarsi i piaceri del vagabondaggio. Vanno nella moschea più vicina a dire una preghiera e si fermano a cicalare un quarto d’ora con un’amica sotto le arcate del cortile; poi al bazar a dare una capatina in dieci botteghe, e a farne metter sottosopra un paio, per comprare una bagattella; poi pigliano il tramway, scendono al mercato dei pesci, passano il ponte, si fermano a contemplare tutte le trecce e tutte le parrucche dei parrucchieri di via di Pera, entrano in un cimitero e mangiano un dolce sopra una tomba, ritornano in città, ridiscendono al Corno d’oro scantonando cento volte e guardando colla coda dell’occhio ogni cosa – vetrine, stampe, annunzi, signore che passano, carrozze, insegne, porte di teatri – comprano un mazzo di fiori, bevono una limonata da un acquaiolo, fanno l’elemosina a un povero, ripassano il Corno d’oro in caicco, ricominciano a far dei nastri per Stambul; poi pigliano il tramway un’altra volta, e arrivate sulla porta di casa, son capaci di tornare indietro, per fare ancora un giro di cento passi intorno a un gruppo di casette; tale e quale come i ragazzi che escono soli la prima volta, e che in quell’oretta di libertà ci vogliono far entrare un po’ di tutto. Un povero effendi corpulento che volesse tener dietro a sua moglie per scoprire se ha qualche ripesco, rimarrebbe sgambato a mezza strada.

–

Per vedere il bel sesso musulmano, bisogna andare un giorno di gran festa alle Acque dolci d’Europa, in fondo al Corno d’oro, o a quelle d’Asia, vicino al villaggio di Anaduli- Hissar; che sono due grandi giardini pubblici, coperti da boschetti foltissimi, attraversati da due piccoli fiumi, e sparsi di caffè e di fontane. Là sopra un vasto piano erboso, all’ombra dei noci, dei terebinti, dei platani, dei sicomori, che formano una successione di padiglioni verdi, per cui non passa un raggio di sole, si vedono migliaia di turche sedute a gruppi e a circoli, circondate di schiave, d’eunuchi, di bambini, che merendano e folleggiano per una mezza giornata, in mezzo a un via vai di gente infinito. Appena giunti si rimane come trasognati. Par di vedere una festa del paradiso islamitico. Quella miriade di veli bianchissimi e di feregé scarlatti, gialli, verdi e cinerei, quegli innumerevoli gruppi di schiave vestite di mille colori, quel formicolio di bimbi in costume di mascherine, i grandi tappeti di Smirne distesi in terra, i vasellami argentati e dorati che passano di mano in mano, i caffettieri musulmani, in abito di gala, che corrono in giro portando frutti e gelati, gli zingari che danzano, i pastori bulgari che suonano, i cavalli bardati d’oro e di seta che scalpitano legati agli alberi, i pascià, i bey, i giovani signori che galoppano lungo la riva del fiume, il movimento della folla lontana che sembra il tremolio d’un campo di camelie e di rose, i caicchi variopinti e le carrozze splendide che arrivano continuamente a versare in quel mare di colori altri colori, e il suono confuso dei canti, dei flauti, delle zampogne, delle nacchere, delle grida infantili, in mezzo a quella bellezza di verde e d’ombra, svariata qua e là da piccole vedute luminose di paesaggi lontani; presentano uno spettacolo così festoso e così nuovo che al primo vederlo vien voglia di batter le mani e di gridare: – Bravissimi! – come a scena di teatro.

–

Ed anche là, malgrado la confusione, è rarissimo il cogliere sul fatto un turco e una turca che amoreggino cogli occhi o si scambino dei sorrisi e dei gesti d’intelligenza. Là non esiste la galanteria coram populo come nei nostri paesi; non ci sono né le sentinelle melanconiche, che vanno e vengono sotto le finestre, né le retroguardie affannose che camminano per tre ore sulle orme delle loro belle. L’amore si fa tutto in casa. Se qualche volta, in una strada solitaria, si sorprende un giovane turco che guarda in su a una finestrina ingraticolata dietro la quale scintilla un occhietto nero o spunta una manina bianca, si può esser quasi certi che è un fidanzato. Ai fidanzati soli si permette il servizio di ronda e di scorta e tutte le altre fanciullaggini dell’amore ufficiale, come quella di parlarsi di lontano con un fiore, con un nastro, o per mezzo del colore d’un vestito o di una ciarpa. E in questo le turche sono maestre. Hanno migliaia di oggetti, tra fiori, frutti, erbe, penne, pietre, ciascuno dei quali possiede un significato convenuto, che è un epiteto o un verbo od anche una proposizione intera, in modo che possono mettere insieme una lettera con un mazzetto e dir mille cose con una scatolina o una borsa piena di oggettini svariatissimi, che paiono riuniti a caso; e siccome il significato d’ogni oggetto è per lo più espresso in un verso, così ogni amante è in grado di comporre una poesia amorosa od anche un poemetto polimetrico in cinque minuti. Un chiodetto di garofano, una striscia di carta, una fettina di pera, un pezzetto di sapone, un fiammifero, un po’ di fil d’oro e un grano di cannella e di pepe, vogliono dire: – È molto tempo che t’amo –, che ardo –, che languisco –, che muoio d’amore per te. – Dammi un po’ di speranza – non mi respingere – rispondimi una parola. – E oltre all’amore, c’è modo di dir mille cose: si possono far dei rimproveri, dar consigli, avvertimenti, notizie; ed è una grande occupazione delle giovanette, al tempo dei primi palpiti, quella d’imparare questo frasario simbolico, e di comporne delle lunghe lettere dirette a dei bei sultani ventenni, veduti in sogno. E fanno lo stesso per il linguaggio dei gesti, alcuni dei quali sono graziosissimi; quello che fa l’uomo, per esempio, fingendo di lacerarsi il petto con un pugnale, che significa: – Sono lacerato dalle furie dell’amore –; a cui la donna risponde lasciando cader le braccia lungo i fianchi, in modo che s’apra un poco dinanzi il feregé, che vuol dire: – Io t’apro le mie braccia. – Ma non c’è forse un Europeo che abbia mai visto far queste cose; le quali, d’altra parte, sono oramai piuttosto tradizioni che usi; e non s’imparano dai Turchi, i quali arrossirebbero di parlarne, ma da qualche ingenua hanum, che le confida a qualche amica cristiana.

–

Per questo mezzo pure si conosce il modo di vestire della donna turca fra le pareti dell’arem, quel bel costume capriccioso e pomposo, di cui tutti hanno un’idea, e che dà a ogni donna la dignità d’una principessa e la grazia d’una bambina. Noi non lo vedremo mai, eccetto che la moda lo porti nei nostri paesi, perché, se anche un giorno cadrà il feregé, le turche saranno allora vestite all’europea anche di sotto. Che rodimento per i pittori e che peccato per tutti! Bisogna raffigurarsi una bella turca «svelta come un cipresso» e colorita «di tutte le sfumature dei petali della rosa» con una berrettina di velluto rosso o di stoffa argentata, un po’ inclinata a destra; colle treccie nere giù per le spalle; con una veste di damasco bianco ricamata d’oro, colle maniche a gozzi e un lunghissimo strascico, aperta dinanzi in modo da lasciar vedere due grandi calzoni di seta rosea, che cascano con mille pieghe su due scarpettine ritorte in su alla cinese; con una cintura di raso verde intorno alla vita; con diamanti nelle collane, negli spilloni, nei braccialetti, nei fermagli, nelle trecce, nella nappina del berretto, sulle babbucce, sul collo della camicia, sulla cintura, intorno alla fronte; lampeggiante da capo a piedi come una madonna delle cattedrali spagnole, e adagiata, in un atteggiamento infantile, sopra un largo divano, in mezzo a una corona di belle schiave circasse, arabe e persiane, ravvolte, come statue antiche, in grandi vesti cadenti; – o immaginare una sposa «bianca come la cima dell’Olimpo», vestita di raso cilestrino e tutta coperta da un grande velo intessuto d’oro, seduta sopra un’ottomana imperlata, dinanzi alla quale lo sposo, inginocchiato sopra un tappeto di Teheran, fa la sua ultima preghiera prima di scoprire il suo tesoro; – o rappresentarsi una favorita innamorata, che aspetta il suo signore nella stanza più segreta dell’arem, non più vestita che della zuavina e dei calzoncini, che mettono in rilievo tutte le grazie del suo corpo flessibile, e le danno l’aspetto d’un bel paggio snello e elegante; e bisogna convenire che quei brutti turchi «riformati» colla testa pelata e il soprabito nero, hanno assai più di quello che meritano. Questo vestiario di casa, però, va soggetto ai capricci della moda. Le donne, non avendo altro da fare, passano il tempo a cercare nuove acconciature; si coprono di gale e di fronzoli, si mettono penne e nastri nei capelli, bende intorno al capo, pellicce intorno al collo e alle braccia; prendono qualcosa ad imprestito da tutti i vestimenti orientali; mescolano la moda europea colla moda turca; si mettono delle parrucche, si tingono i capelli di nero, di biondo, di rosso, si sbizzarriscono in mille modi e gareggiano fra di loro come le più sfrenate ambiziose delle grandi città europee. Se un giorno di festa, alle Acque dolci, si potessero far sparire con un colpo di bacchetta magica tutti i feregé e tutti i veli, si vedrebbero probabilmente delle turche vestite da regine asiatiche, altre da crestaine francesi, altre da gran signore in abbigliamento da ballo, altre da mercantesse in pompa magna, da vivandiere, da cavallerizze, da greche, da zingarelle: tante varietà di vestiario quante se ne vedono nel sesso mascolino sul ponte della Sultana Validè.

–

Gli appartamenti dove stanno queste belle e ricche maomettane corrispondono in qualche modo al loro vestiario seducente e bizzarro. Le stanze riserbate alle donne sono per lo più in bei siti, da cui si godono vedute meravigliose sulla campagna o sul mare o sopra una gran parte di Costantinopoli. Sotto, c’è un giardinetto chiuso da alti muri, rivestiti d’edera e di gelsomini; sopra, una terrazza; dalla parte della strada, dei camerini sporgenti e vetrati, come i miradores delle case spagnole. L’interno è delizioso. Sono quasi tutte piccole sale: i palchetti coperti di stuoie cinesi o di tappeti, i soffitti dipinti di frutti e di fiori, larghi divani lungo le pareti, una fontanella di marmo nel mezzo, vasi di fiori alle finestre, e quella luce vaga e soavissima, che è tutta propria della casa orientale, una luce di bosco, che so io? di claustro, di luogo sacro e gentile, che impone di camminare sulla punta dei piedi, di parlar con un filo di voce, di non dire che parole umili e dolci, di non discorrere che d’amore o di Dio. Questa luce languida, i profumi del giardino, il mormorio dell’acqua, le schiave che passano come ombre, il silenzio profondo che regna in tutta la casa, le montagne dell’Asia di cui si vede l’azzurro a traverso i fori delle grate e i rami del caprifoglio che fanno tenda alle finestre, destano nelle europee, che entrano fra quelle mura per la prima volta, un sentimento inesprimibile di dolcezza e di malinconia. La decorazione della maggior parte di questi arem è semplice e quasi severa; ma ve ne sono pure degli splendidissimi, colle pareti coperte di raso bianco rabescato d’oro, coi soffitti di cedro, colle grate dorate, con suppellettili preziose. Dalle suppellettili s’indovina la vita. Non si vedono che poltrone, ottomane grandi e piccine, piccoli tappeti, sgabelli, panchettini, cuscini di tutte le forme e materasse coperte di scialli e di broccati; un mobilio tutto mollezza e delicature, che dice in mille modi: – Siedi, allungati, ama, addormentati, sogna. – Ci si trovano qua e là degli specchietti a mano e dei larghi ventagli di penne di struzzo; dalle pareti pendono dei cibuk cesellati; ci son gabbie d’uccelli alle finestre, profumiere in mezzo alle stanze, orologi a musica sui tavolini, balocchi e gingilli d’ogni maniera, che accusano i mille capricci puerili d’una donnina sfaccendata che si secca. E non c’è soltanto il lusso delle cose apparenti. Ci son case in cui tutto il servizio da tavola è d’argento dorato, d’oro massiccio i vasi delle acque odorose, le serviette di raso frangiate d’oro, e brillanti e pietre preziose nelle posate, nelle tazze da caffè, nelle anfore, nelle pipe, nelle tappezzerie, nei ventagli; come ci son altre case, e in molto maggior numero, si capisce, in cui nulla o quasi nulla è mutato dall’antica tenda o capanna tartara, di cui tutta la masserizia sta sul dorso di un mulo, dove tutto è pronto per un nuovo pellegrinaggio a traverso l’Asia; case verginalmente maomettane ed austere, nelle quali, quando sia giunta l’ora della partenza, non suonerà che la voce pacata del padrone, che dirà: – Olsun! – Così sia! –

–

La casa turca è divisa, come tutti sanno, in due parti: l’arem e il selamlik. Il selamlik è la parte riserbata all’uomo. Qui egli ci lavora, ci desina, ci riceve gli amici, ci fa la siesta, e ci dorme la notte quando amore «non gli detta dentro». La donna non ci penetra mai. E come nel selamlik è padrone l’uomo, nell’arem è padrona la donna. Essa ne ha l’amministrazione ed il governo e ci fa quello che vuole fuorché ricevervi degli uomini. Quando non le garbi di ricevere suo marito, può anche fargli dire cortesemente che torni un’altra volta. Una sola porta e un piccolo corridoio dividono per lo più il selamlik dall’arem; eppure sono come due case lontanissime l’una dall’altra. Gli uomini vanno a visitar l’effendi e le donne vanno a trovar la hanum senza incontrarsi e senza sentirsi, e il più delle volte son gente sconosciuti gli uni agli altri. Le persone di servizio sono separate, e separate quasi sempre le cucine. Ciascuno si diverte e scialacqua per conto suo. Raramente il marito desina colla moglie, in ispecie quando ne ha più d’una. Non hanno nulla di comune fuorché il divano su cui s’avvicinano. L’uomo non entra quasi mai nell’arem come marito, ossia come compagno e come educatore dei figliuoli; non v’entra che come amante. Entrandovi, lascia sulla soglia, se può, tutti i pensieri che potrebbero turbare il piacere ch’egli va a cercarvi; tutta quella parte di sé stesso, che non ha che fare col suo desiderio di quel momento. Egli va là per dimenticare le cure o i dolori della giornata, o piuttosto per assopirne in sé il sentimento; non per domandar lume a una mente serena e conforto a un cuore gentile. Né la sua donna, sarebbe atta a quell’ufficio. Egli non si cura nemmeno di presentarsele circondato di quella qualsiasi gloria d’ingegno o di sapere o di potenza, che potrebbe renderlo più amabile. A che pro? Egli è il dio del tempio e l’adorazione gli è dovuta; non ha bisogno di farsi valere; la preferenza ch’egli dà alla donna che ricerca basta a far sì ch’essa gli dia con un sentimento di gratitudine che sembra amore l’amplesso desiderato da lui. «Donna» per lui significa «piacere». Quel nome porta il suo pensiero diritto a quel senso; è anzi quasi il nome stesso del senso; e per questo gli pare impudico il pronunziarlo, e non lo pronuncia mai; e se ha da dire: – M’è nata una femmina – dice: – M’è nata una velata, una nascosta, una straniera. – Così non ci può essere un’intimità vera fra loro, perché v’è sempre tra l’uno e l’altro come il velo del senso, il quale nasconde quegli infiniti segretissimi recessi dell’anima, che non si vedono se non a traverso la limpidezza d’una famigliarità lunga e tranquilla. Oltreché la donna, sempre preparata alla visita, abbigliata e atteggiata quasi per quel momento, intesa sempre a vincere una rivale o a conservare una predominanza che è continuamente in pericolo, dev’essere sempre un po’ cortigiana, far forza a sé stessa perché tutto sorrida intorno al suo signore, anche quando il suo cuore è triste, mostrargli sempre la maschera ridente d’una donna fortunata e felice, perchè egli non se ne uggisca e se ne sdia. Perciò il marito la conosce di rado come sposa, come non ha e non può averla conosciuta figliuola, sorella, amica; come non la conosce madre. Ed essa lascia così isterilire a poco a poco in sé medesima le qualità nobili che non può rivelare o che non le sono pregiate; s’abitua a non curare se non quello che le si cerca, e soffoca spesso risolutamente la voce del suo cuore e del suo spirito, per trovare in una certa sonnolenza di vita animalesca, se non la felicità, la pace. Ha, è vero, il conforto dei figliuoli, e il marito li cerca e li abbraccia dinanzi a lei; ma è un conforto amareggiato dal pensiero che forse, un’ora prima, egli ha baciato i figliuoli d’un’altra, che bacerà forse un’ora dopo quelli d’una terza, e che bacerà quelli d’una quarta tra qualche anno. L’amore d’amante, l’affetto di padre, l’amicizia, la confidenza, tutto è diviso e suddiviso, ed ha il suo orario, i suoi riguardi, le sue misure, le sue cerimonie; quindi tutto è freddo e insufficiente. E poi v’è sempre in fondo qualcosa di sprezzante e di mortalmente ingiurioso per la donna nell’amore del marito che le tiene ai fianchi un eunuco. Egli le dice in sostanza: – Io t’amo, tu sei «la mia gioia e la mia gloria», tu sei «la perla della mia casa»; ma sono sicuro che se questo mostro che ti sorveglia fosse un uomo, tu ti prostituiresti al tuo servitore.

–

Variano però grandemente le condizioni della vita coniugale secondo i mezzi pecuniari del marito, anche non tenuto conto di questo, che chi non ha mezzi di mantenere più d’una donna è costretto ad avere una moglie sola. Il ricco signore vive separato di casa e di spirito dalla moglie, perché può tenere un appartamento od anche una casa per lei sola, e perché, volendo ricevere amici, clienti, adulatori, senza che le sue donne siano viste o disturbate, è costretto ad avere una casa separata. Il turco di mezzo ceto, per ragioni d’economia, sta più vicino a sua moglie, la vede più sovente e vive con essa in maggiore famigliarità. Il turco povero, in fine, che è costretto a vivere nel minor spazio e colla minor spesa possibile, mangia, dorme, passa tutte le sue ore libere colla moglie e coi figliuoli. La ricchezza divide, la povertà unisce. Nella casa del povero non c’è differenza reale tra la vita della famiglia cristiana e quella della famiglia turca. La donna, che non può avere una schiava, lavora, e il lavoro rialza la sua dignità e la sua autorevolezza. Non è raro che essa vada a tirar fuori il marito ozioso dal caffè o dalla taverna, e che lo spinga a casa a colpi di pantofola. Si trattano da pari a pari, passano la sera l’uno accanto all’altro davanti alla porta di casa; nei quartieri più appartati, vanno sovente insieme a far le spese per la famiglia; e occorre molte volte di vedere, in un cimitero solitario, il marito e la moglie che fanno merenda vicino al cippo d’un parente, coi loro bambini intorno, come una famigliola d’operai dei nostri paesi. Ed è uno spettacolo più commovente appunto perché è più singolare. E non si può, vedendolo, non sentire che c’è qualcosa di necessario e d’universalmente ed eternamente bello in quel nodo d’anime e di corpi, in quel gruppo unico d’affetti; che non c’è posto per altri; che una nota di più in quell’armonia la guasta o la distrugge; che s’ha un bel dire e un bel fare, ma che la forza prima, l’elemento necessario, la pietra angolare d’una società ordinata e giusta è là; – che ogni altra combinazione d’affetti e d’interessi è fuori della natura; – che quella sola è una famiglia, e l’altra un armento; – che quella sola è una casa, e l’altra un lupanare.

–

E v’è chi dice che le donne orientali sono soddisfatte della poligamia e che non ne comprendono neppure l’ingiustizia. Per creder questo bisogna non conoscere, non dico l’Oriente, ma nemmeno l’anima umana. Se questo fosse vero, non seguirebbe quello che segue: cioè che non v’è quasi ragazza turca la quale, accettando la mano d’un uomo, non gli metta per condizione di non sposarne un’altra, lei viva; non ci sarebbero tante spose che ritornano alla loro famiglia quando il marito manca a quella promessa; e non ci sarebbe un proverbio turco che dice: – casa di quattro donne, barca nella burrasca. – Anche se è adorata da suo marito, la donna orientale non può che maledire la poligamia, per cui vive sempre con quella spada di Damocle sul capo, di avere di giorno in giorno una rivale, non nascosta o lontana e sempre colpevole, com’è necessariamente quella di una moglie europea; ma installata accanto a lei, in casa sua, col suo titolo, coi suoi stessi diritti; di vedere fors’anche una delle sue schiave, prescelta a odalisca, alzare tutt’a un tratto la fronte dinanzi a lei, e trattarla da eguale, e mettere al mondo dei figliuoli che hanno gli stessi diritti dei suoi. È impossibile che il suo cuore non senta l’ingiustizia di quella legge. Quando il marito amato da lei, le conduce in casa un’altra donna, essa avrà un bel pensare che, facendo questo, l’uomo non fa che valersi d’un diritto che gli dà il codice del Profeta. In fondo all’anima sua sentirà che v’è una legge più antica e più sacra che condanna quell’atto come un tradimento e una prepotenza, sentirà che quell’uomo non è più suo, che il nodo è sciolto, che la sua vita è spezzata, ch’essa ha il diritto di ribellarsi e di maledire. E se anche non ama suo marito, ha mille ragioni di detestare quella legge: l’interesse leso dei suoi figliuoli, il suo amor proprio ferito, la necessità in cui è posta, o di vivere abbandonata o di non essere più cercata dall’uomo che per compassione o per un desiderio senz’amore. Si dirà che la donna turca sa che queste cose accadono pure alla donna europea: è vero; ma sa pure che la donna europea non è costretta dalla legge civile e religiosa a rispettare e a chiamar sorella colei che le avvelena la vita, e che ha almeno la consolazione di esser considerata come una vittima, e che ha mille modi di consolarsi e di vendicarsi senza che il marito le possa dire, come può dire il poligamo a una delle sue mogli infedeli: – Io ho il diritto di amare cento donne, e tu hai il dovere di non amar che me solo.

–

È vero che la donna turca ha molte guarentigie dalla legge e molti privilegi per consuetudine. È generalmente rispettata con una certa forma di gentilezza cavalleresca. Nessun uomo oserebbe alzar la mano sopra una donna in mezzo alla via. Nessun soldato, anche nel tafferuglio d’una sedizione, s’arrischierebbe a maltrattare la più insolente delle popolane. Il marito tratta la moglie con una certa deferenza cerimoniosa. La madre è oggetto d’un culto particolare. Non c’è uomo che osi far lavorare la donna per campare sul suo lavoro. È lo sposo che assegna una dote alla sposa; essa non porta alla casa maritale che il suo corredo e qualche schiava. In caso di ripudio o di divorzio, il marito è obbligato a dare alla moglie tanto che basti per vivere senza disagio; e quest’obbligo lo trattiene da usar con lei dei cattivi trattamenti, che le diano il diritto d’ottenere la separazione. La facilità del divorzio rimedia in parte alle tristi conseguenze dei matrimoni, fatti quasi sempre alla cieca per effetto della costituzione speciale della società turca, nella quale i due sessi vivono divisi. Alla donna, per ottenere il divorzio, basta poca cosa: che il marito l’abbia maltrattata una volta, che l’abbia offesa parlando con altri, che l’abbia trascurata per un certo tempo. Quando essa ha da lagnarsi di suo marito, non ha che da presentare le sue lagnanze per scritto al tribunale; può, quando occorra, presentarsi in persona a un visir, al gran visir stesso, da cui è quasi sempre ricevuta e ascoltata senza ritardo e benignamente. Se non può andar d’accordo colle altre mogli, il marito è tenuto a darle una casa separata; e se anche va d’accordo, ha diritto a un appartamento per sé sola. L’uomo non può né sposare né far sue odalische le schiave che la moglie ha portato con sé dalla casa paterna. Una donna stata sedotta e abbandonata, può farsi sposare dal suo seduttore, se questi non ha già quattro mogli; e se ne ha quattro, farsi pigliare in casa come odalisca, e il padre deve riconoscere il figliuolo; il perché fra i turchi non ci son bastardi. Rarissimi i celibi, rarissime le vecchie ragazze; assai meno frequenti che non si creda i matrimoni forzati, perché la legge punisce i padri che se ne rendono colpevoli. Lo Stato dà una pensione alle vedove senza parenti e senza mezzi, e provvede alle orfane; molte bambine rimaste in mezzo alla strada, sono pure raccolte da signore ricche, che le educano e le maritano; è raro che una donna sia lasciata nella miseria. Tutto questo è vero ed è buono; ma non toglie che i Turchi ci facciano ridere quando vogliono confrontare con vantaggio la condizione sociale della loro donna a quella della nostra, e affermare la loro società immune dalla corruzione di cui accusano la società europea. Che valgono alla donna le forme del rispetto, se la sua condizione di moglie suppletoria è per sè stessa umiliante? Che le vale la facilità di divorziare e di rimaritarsi, se qualunque altro uomo la sposi, ha il diritto di metterla nelle condizioni medesime, per le quali s’è separata dal primo marito? Che gran cosa che l’uomo abbia l’obbligo di riconoscere il figlio illegittimo se non ha i mezzi di mantenerlo, e se può averne legittimamente cinquanta, ai quali, se non il nome, tocca di bastardi la miseria o l’abbandono? Ci dicono che non commettono infanticidi; ma li aborti voluti, per i quali hanno delle case apposite, chi li conta? Ci dicono che non hanno prostituzione. Ma come! E che altro mestiere è quello delle mille concubine causasse, comprate e rivendute cento volte? Dicono: non c’è almeno quella pubblica. Che baie! Murad III non avrebbe ordinato di mandare di là dal Bosforo tutte le donne di mala vita, e si sa che ne fu fatta una grande retata. Vorrebbero poi farci credere che è più facile ad uomo aver la fedeltà di quattro donne che di una sola? E darci ad intendere che il turco che ha quattro mogli, non commette più peccati fuori di casa e fuori della propria religione? E ci parleranno di moralità gli uomini più devoti alla nefanda voluptas che siano sulla terra?

–

Da tutto questo è facile argomentare che cosa siano le donne turche. Non sono la maggior parte che «femmine piacevoli». Le più non sanno che leggere e scrivere, e né leggono né scrivono; e sono creature miracolose quelle che hanno una superficialissima coltura. Già ai turchi, secondo i quali le donne «hanno i capelli lunghi e l’intelligenza corta», non garba ch’esse coltivino la mente perché non conviene che siano in nulla eguali o superiori a loro. Così, non ricavando istruzione dai libri, e non potendo riceverne dalla conversazione cogli uomini, rimangono in una crassa ignoranza. Dalla separazione dei due sessi nasce che all’uno manca qualche cosa di gentile e all’altro qualche cosa di alto: gli uomini diventano rozzi, le donne diventano comari. E non praticando della società altro che un piccolo cerchio donnesco, ritengono quasi tutte fino alla vecchiezza qualche cosa di puerile nelle idee e nelle maniere: una curiosità matta di mille cose, uno stupirsi di tutto, un fare un gran caso d’ogni inezia, una maldicenza piccina, un’abitudine di sdegni e di dispettucci da educande, un ridere sguaiato a tutti i propositi, e un divertirsi per ore a giochi bambineschi, come inseguirsi di stanza in stanza e strapparsi di bocca i confetti. È vero che hanno per contrapposto, per dirla alla rovescia dei francesi, la buona qualità nel difetto; ed è che sono nature schiette e trasparenti, dentro alle quali si legge alla prima; che sono quello che paiono, persone vere, come diceva la signora di Sevigné, non maschere, né caricature, né scimmie; donne aperte e tutte d’un pezzo anche nella tristizia; e se è vero che basta che una di esse giuri e spergiuri una cosa perché nessuno ci creda, vuol dire appunto che non hanno arte abbastanza per riuscire nell’inganno. E non è una piccola lode il dire anche che non ci sono fra loro né dottoresse pesanti, né maestruccole che non ciancino altro che di lingua e di stile, né creature vaporose che vivano fuori della vita. Ma è anche vero che in quella vita angusta, priva di alte ricreazioni dello spirito, nella quale rimane perpetuamente insoddisfatto il desiderio istintivo della gioventù e della bellezza, di essere ammirate e lodate, l’animo loro s’inasprisce; e che, non avendo il freno dell’educazione, corrono a qualunque eccesso, quando una brutta passione le muove. E l’ozio fomenta in loro mille capricci insensati, in cui s’ostinano con furore, e li vogliono appagati a qualunque prezzo. Oltreché, in quell’aria sensuale dell’arem, in quella compagnia di donne inferiori a loro di nascita e d’educazione, lontane dall’uomo che servirebbe loro di freno, s’assuefanno a una crudità indicibile di linguaggio, non conoscono le sfumature dell’espressione, dicono le cose senza velo, amano la parola che fa arrossire, lo scherzo inverecondo, l’equivoco plebeo; diventano sboccatamente mordaci ed insolenti; tanto che all’europeo che intende il turco, occorre qualche volta di sentire dalla bocca d’una hanum d’aspetto signorile, stizzita contro un bottegaio indiscreto o sgarbato, delle impertinenze che non sfuggono tra noi se non alle donne della specie peggiore. E questa loro acrimonia va crescendo col crescere delle loro relazioni colle donne europee o della loro conoscenza dei nostri costumi, che alimentano in esse lo spirito di ribellione; e quando sono amate, si vendicano con una tirannide capricciosa sui loro mariti della tirannide sociale a cui sono soggette. Molti hanno dipinte le donne turche tutte dolci, mansuete, peritose. Ma ci sono anche fra loro le anime ardite e feroci. Anche là, nelle sommosse popolari, si vedono le donne in prima linea; si armano, s’assembrano, arrestano le carrozze dei visir invisi, li coprono di contumelie, li pigliano a sassate e resistono alla forza. Sono dolci e mansuete, come tutte le donne, quando nessuna passione le rode o le accende. Trattano amorevolmente le schiave, se non ne sono gelose; dimostrano tenerezza pei figliuoli, benché non sappiano o non si curino d’educarli; contraggono fra di loro, specialmente quelle divise dai mariti o afflitte dallo stesso dolore, delle amicizie tenerissime, piene d’entusiasmo giovanile, e si dimostrano l’affetto reciproco vestendosi degli stessi colori, profumandosi colle medesime essenze, e facendosi dei nei della stessa forma. E qui potrei aggiungere quello che scrisse più d’una viaggiatrice europea, «che ci sono fra loro tutti i vizi di Babilonia»; ma mi ripugna, in una cosa così grave, l’affermare sulla fede altrui.

–

Quale è la loro indole, tali sono le loro maniere. Somigliano la maggior parte a quelle ragazze di buona famiglia, ma cresciute in campagna, le quali, nell’età in cui non sono più bambine e non sono ancora donne, commettono in società mille piacevolissime sconvenienze, per cui ogni momento si fanno far gli occhiacci dalla mamma. Bisogna sentirne parlare da una signora europea, che abbia visitato un arem. È una cosa comicissima. La hanum, per esempio, che nei primi minuti sarà stata seduta sopra il sofà nello stesso atteggiamento composto della sua visitatrice, tutt’a un tratto incrocicchierà le dita sopra la testa, o tirerà un lungo sbadiglio, o si piglierà un ginocchio tra le mani. Abituate alla libertà, per non dire alla licenza, dell’arem, agli atteggiamenti cascanti dell’ozio e della noia, e ammollite come sono dai lunghi bagni, si stancano subito d’una qualunque compostezza forzata. Si coricano sul divano, si voltano e si rivoltano continuamente attorcigliando e districando in mille modi il loro lunghissimo strascico, si raggomitolano, si pigliano i piedini in mano, si mettono un cuscino sulle ginocchia e i gomiti sul cuscino, s’allungano, si storcono, si stirano, fanno la gobbina come i gatti, rotolano dal divano sulla materassa, dalla materassa sul tappeto, dal tappeto sul marmo del pavimento, e s’addormentano dove il sonno le coglie come i bambini. Una viaggiatrice francese ha detto che hanno qualcosa del mollusco. Son quasi sempre in un atteggiamento da poterle prendere fra le braccia come una cosa rotonda. La loro posizione meno rilassata è quella di star sedute a gambe incrociate. E dicono che derivi appunto dallo star sedute quasi sempre in questa maniera, fin dall’infanzia, il difetto che hanno quasi tutte delle gambe un po’ arcate. Ma con che garbo si siedono! Si vede nei cimiteri e nei giardini. Cascano a piombo e rimangono sedute in terra, senza puntar le mani, immobili come statue, e si drizzano poi in piedi, senz’appoggiarsi, d’un sol tratto, come se scattassero. Ma è forse questo il loro solo movimento vivace. La grazia della donna turca è tutta nel riposo; – nell’arte di mettere in evidenza le belle curve con atteggiamenti stanchi d’addormentata, col capo arrovesciato indietro, coi capelli sciolti, colle braccia penzoloni, – l’arte che strappa l’oro e i gioielli al marito, e sconvolge il sangue e la ragione all’eunuco.

–

E lo studio di quest’arte non è l’ultimo dei mezzi con cui esse cercano di alleggerire la noia mortale che pesa sulla maggior parte degli arem; noia che deriva non tanto dalla mancanza d’occupazioni e di distrazioni, quanto dall’esser queste tutte d’un colore; come certi libri che, pure essendo svariati nella sostanza, seccano per l’uniformità dello stile. Per salvarsi dalla noia fanno di tutto; la loro giornata non è spesso che una lotta continua contro questo mostro ostinato. Sedute sui cuscini o sui tappeti, accanto alle loro schiave, orlano innumerevoli fazzoletti da regalare alle amiche, ricamano berretti da notte o borse da tabacco pei mariti, per i padri, e per i fratelli; fanno scorrere cento volte le pallottoline del tespì; contano fin al numero più alto a cui sanno contare; seguitano coll’occhio, per lunghi tratti, dai finestrini rotondi delle stanze alte, i bastimenti che passano sul Bosforo o sul Mar di Marmara, o si mettono a fantasticare ricchezze, libertà ed amori accompagnando collo sguardo le spire azzurrine del fumo della sigaretta. Quando son stanche della sigaretta assaporano nel cibuk i «biondi capelli del Latachié»; sazie di fumare, sorbono una tazzina di caffè di Siria; rosicchiano frutta e confetti; si fanno durare mezz’ora un gelato; poi fanno un’altra fumatina col narghilè profumato d’acqua di rosa; poi succhiano un po’ di mastico per levarsi il sapore del fumo; poi prendono la limonata per levarsi il sapore del mastico. Si vestono, si svestono, si mettono tutte le robe del loro cassettone, esperimentano tutte le tinture dei loro vasetti, si fanno e si disfanno dei nei in forma di stelle e di mezzelune, e combinano in tutte le maniere possibili una dozzina di specchi e di specchietti per vedersi da tutte le parti, finché si vengono in uggia. Allora due schiave di quindici anni ballano il balletto obbligato colle nacchere e col tamburello; una terza ripete per la centesima volta una canzonetta o una favola che sanno tutte a memoria; o le due solite maschiotte vestite da acrobata fanno la solita lotta, che finisce con un pattone sul pavimento e una risata senza sapore. Qualche volta c’è la novità d’una brigatella di ballerine egiziane, e allora è una piccola festa; qualche altra volta capita una zingara, e allora la hanum si fa dir la ventura sulla palma, o compera un talismano per esser sempre giovane, un decotto per aver figliuoli, un filtro per farsi amare. Stanno ore col viso alle grate a guardar la gente e i cani che passano, insegnano una parola nuova a un pappagallo, scendono in giardino a fare all’altalena, risalgono in casa a dir le preghiere, tornano a sdraiarsi sul divano per giocare alle carte, saltano su per ricever la visita d’una parente o d’un’amica, e allora ricomincia la solita sequela di caffè, di fumatine, di limonate, di merenduccie, di risate stanche e di sbadigli sonori, fin che l’amica se ne va, e l’eunuco, apparendo sulla soglia, dice a bassa voce: – L’Effendi. – Ah! finalmente! È proprio Allah che lo manda, foss’anche il più brutto marito di Stambul.

–

Questo segue negli arem dove c’è, se non altro, la pace; negli altri la noia è soffocata dal furore delle passioni, e vi si mena una vita affatto diversa. Regna la pace nell’arem in cui v’è una donna sola, amata da suo marito, il quale non bada alle schiave, e non ha intrighi fuor di casa. C’è pure, se non felicità, pace, negli arem dove sono parecchie mogli di carattere leggiero o freddo, indifferenti per il marito, il quale non fa differenza tra loro, che ricevono ciascuna alla propria volta le sue preferenze senza amore, senza gelosia e senza ambizione di predominio. Queste mogli di buona pasta cercano di cavare all’Effendi tutto il denaro che possono, stanno nella stessa casa, vivono d’accordo, si chiamano sorelle, si divertono insieme, e addio; la barca è fatta alla diavola, ma tanto e tanto va avanti. C’è ancora la pace, un’apparenza almeno di pace, negli arem dove la moglie posposta a una nuova venuta, si rassegna tristamente al suo destino, e pure rifiutando i ritagli d’amore che le vorrebbe dar suo marito, rimane amica sua, nella sua casa, e cerca un conforto nei figli, e vive in un raccoglimento dignitoso. Ma è un tutt’altro vivere negli arem dove ci sono donne di cuor fiero e di sangue ardente che non vogliono sottostare al trionfo d’una rivale, che non possono sopportar l’onta dell’abbandono, che non si rassegnano a veder posposti i propri figli a quelli d’un’altra madre. In questi arem c’è l’inferno. Qui si piange, si strepita, si spezzano porcellane e cristalli, si fanno morir delle schiave a colpi di spillo, si ordiscono delle congiure, si meditano dei delitti, e qualche volta si consumano: si avvelena, si stiletta, si gettano delle bocce di vetriolo nel viso; qui la vita non è che una trama orribile di persecuzioni, di odii implacabili, di guerre sorde e feroci. L’uomo che ha più mogli, in conclusione, o ne ama una sola davvero, e non ha la pace; o le ama tutte ad un modo per aver la pace, e non ha l’amore. E nell’un caso e nell’altro, va quasi sempre diritto alla rovina, poiché se fra le sue donne non c’è gelosia d’amore, c’è sempre gelosia d’amor proprio, rivalità d’ambizione, gara di splendidezze; ed egli non può regalare alla sua prediletta del giorno un gioiello o una carrozza o una villetta sul Bosforo, senza che ne nasca un sottosopra; il perché è costretto a far per tutte quello che vorrebbe fare per una, vale a dire a comprar la pace a peso d’oro. E quello che segue tra le donne, segue tra i figliuoli, i quali o son figli della madre negletta, e odiano; o son figli della favorita, e sono odiati. Ed è facile immaginare che educazione possono ricevere nell’arem, in quelle case piene di rancori e d’intrighi, in mezzo alle schiave e agli eunuchi, senza l’assistenza del padre, senza l’esempio del lavoro, in quell’aria bassa e sensuale; le ragazze in special modo, che s’avvezzano fin dai primi anni a fondare tutte le speranze della propria fortuna sopra le arti d’una seduzione per la quale è troppo alto l’epiteto di «amorosa», e che imparano queste arti dalla madre, e il rimanente dalle schiave, e il di più da Caragheuz.

–

Vi sono poi due altre specie di arem, oltre ai pacifici e ai tempestosi: l’arem del turco giovane e spregiudicato, che seconda le tendenze europee della moglie, e quello del turco o rigorista per sentimento proprio, o dominato da parenti, e in particolar modo da una vecchia madre, musulmana inflessibile, avversa ad ogni novità, che gli fa governar la casa a modo suo. Fra questi due arem corre una gran differenza. Il primo arieggia la casa d’una signora europea. C’è un pianoforte che la hanum impara a sonare da una maestra cristiana; ci son dei tavolini da lavoro, delle seggiole impagliate, un letto di mogogon, una scrivania; c’è appeso a una parete un bel ritratto a matita dell’Effendi fatto da un pittore italiano di Pera; c’è in un cantuccio uno scaffaletto con una ventina di libri, fra i quali un piccolo dizionario turco e francese e l’ultimo numero della Mode illustrée che la signora riceve di seconda mano dalla consolessa di Spagna. La signora possiede pure tutto l’occorrente per dipingere all’acquerello e dipinge con passione fiori e frutti. Essa assicura alle sue amiche che non ha un momento di noia. Tra un lavoro e l’altro scrive le sue memorie. A una cert’ora riceve il maestro di francese (un vecchio gobbo e sfiatato, s’intende) col quale fa esercizio di conversazione. Qualche volta viene a farle il ritratto una fotografa tedesca di Galata. Quando è malata, viene a visitarla un medico europeo, il quale può anche essere un bel giovane, chè il marito non è poi così bestialmente geloso come certi suoi amici antiquati. E viene una volta ogni tanto anche una modista francese a misurarle un vestito tagliato proprio sull’ultimo figurino del giornale della moda, col quale la signora vuol fare una bella sorpresa al marito la sera del giovedì, che è la sera sacramentale degli sposi musulmani, nella quale l’effendi ha una specie di cambiale galante da pagare alla sua «foglia di rosa». E l’effendi, che è uomo d’alto affare, le ha promesso di farle vedere dallo spiraglio d’una porta il primo gran ballo che darà nel prossimo inverno l’ambasciata d’Inghilterra. La hanum, insomma, è una signora europea di religione musulmana, e lo dice con compiacenza alle amiche: – Io vivo come una cocona, – come una cristiana; – e le amiche e le parenti sue professano almeno gli stessi principii, se non possono condurre la stessa vita, e fra lei e loro si discorre di mode e di teatri, si canzonano le «superstizioni», le «pedanterie», le «bigotterie della vecchia Turchia» e si finisce ogni discorso col dire che «è tempo di cominciare a vivere in una maniera più ragionevole». Ma nell’altro arem? Qui tutto è rigorosamente turco dal vestire della signora fino alla più piccola suppellettile. Di libri non c’entra che il Corano, di giornali non ci penetra che lo Stambul. Se la signora s’ammala, non si chiama il medico, ma una di quelle tante dottoresse turche, che hanno uno specifico miracoloso per tutti i mali. Se il padre e la madre della signora son gente infetta dalla tabe europea, non si permette loro di veder la figliuola che una volta la settimana. Tutte le aperture della casa sono bene ingraticolate e chiavistellate, e d’europeo non c’entra proprio altro che l’aria, eccetto il caso che la signora abbia avuto la disgrazia d’imparare un po’ di francese da bambina, ché allora la suocera è capace di metterle in mano un qualche romanzaccio della peggio specie, per poterle dir poi: – Lo vedete che bella società è quella che voi volete scimmiottare? che fior di roba produce? che belli esempi vi porge?

–

Eppure, la vita delle donne turche è piena d’accidenti, di brighe, di pettegolezzi, che a primo aspetto non si credono possibili in una società dove i due sessi non hanno comunicazione diretta fra loro. In un arem, per esempio, c’è la vecchia madre che vuol levar dal cuore di suo figlio una delle mogli per farci entrare la prediletta da lei, e cerca ogni modo di nascondergli i figliuoli di quella, e di farne trasandare l’educazione perché egli non ci ponga affetto, e non li preferisca a quei dell’altra. In un altro c’è una moglie, che non potendo staccare il marito dalla sua rivale per riaverne l’amore essa sola, cerca almeno di sfogare il proprio dispetto staccandolo da quella per un’altra, e a questo scopo cerca per mare e per terra una bella schiava da metter sotto gli occhi all’Effendi, perché se ne incapricci e tradisca con essa la sua favorita. Un’altra moglie, che fa per inclinazione naturale la sensale di matrimoni, s’ingegna di fare in maniera che un tale suo parente veda spesso una tale ragazza, e se ne innamori, e la sposi, e la rubi così al proprio mmarito,il quale cova da un pezzo il proposito di farla sua. Qui è un gruppo di signore che si quotano a un tanto ciascuna per regalare, con qualche secondo fine, una bella schiava al gran Visir o al Sultano; là sono altre signore, alto locate, che movendo mille fili segreti di parentele potenti, vengono a capo di quello che vogliono, e fanno cader nemici da alte cariche, e salirvi amici, e divorziar l’uno, e partire un altro per una provincia lontana. E benché ci sia meno commercio sociale che nelle nostre città, non si sanno meno che fra noi i fatti degli altri. La fama d’una donna spiritosa, o d’una gran maldicente, o d’una gelosa feroce, o d’una grulla, si spande molto al di là del cerchio dei conoscenti. Anche là i motti arguti e i bei giochi di parole, a cui la lingua turca si presta mirabilmente, corrono di bocca in bocca e fanno dei giri infiniti. Le nascite, le circoncisioni, i matrimoni, le feste, tutti i più piccoli avvenimenti che seguono nelle colonie europee e nel Serraglio, sono argomento di chiacchiere interminabili. Avete visto il nuovo cappellino dell’Ambasciatrice di Francia? Si sa nulla della bella schiava venuta dalla Georgia, che la Sultana Validè regalerà al Sultano il giorno del gran Beiram? È vero che la moglie di Ahmed-Pascià è uscita ieri l’altro cogli stivaletti all’europea guerniti di nappine di seta? Sono finalmente arrivati i vestiari da Parigi per la rappresentazione del Bourgeois gentilhomme al teatro del Serraglio? È una settimana che la moglie di Mahmud-effendi va a pregare ogni mattina nella moschea di Baiazet per ottenere la grazia di due gemelli. È seguito uno scandalo in casa del tal fotografo di via di Pera, perché Ahmed-effendi ci ha trovato il ritratto di sua moglie. La signora Aiscè beve vino. La signora Fatima s’è fatta fare dei biglietti di visita. La signora Hafiten è stata vista entrare alle tre e uscire alle quattro dalla bottega d’un franco. La piccola cronaca maligna circola con una rapidità incredibile fra quelle innumerevoli casette gialle e vermiglie, s’allaccia con quella della corte, si spande per Scutari, s’allunga sulle due rive del Bosforo fino al mar Nero, e arriva non di rado fino alle grandi città di provincia, di dove ritorna ricamata e frangiata a provocar nuove risate e nuovi pettegolezzi nei mille arem della metropoli.

–

Sarebbe un divertimento curioso, se ci fossero fra i turchi, come ce n’è fra noi, di quei gazzettini viventi del bel mondo, che conoscono tutti e sanno e propalano tutto; sarebbe un divertimento insieme e uno studio amenissimo dei costumi di Costantinopoli, l’andarsi a piantare con uno di costoro all’entrata delle Acque dolci d’Europa, un giorno di festa, e farsi dire una paroletta a proposito di tutte le persone notevoli per un verso o per l’altro che ci passerebbero davanti. Ma che importa che non si sia fatto? Le cose si sanno, le persone si possono immaginare. Per me è come se vedessi e sentissi in questo momento. La gente passa, e il turco accenna e ciancia. Quella signora lì s’è rotta che è poco con suo marito ed è andata a stare a Scutari; Scutari è il rifugio delle malcontente e delle imbronciate; è andata a stare con una sua amica, e ci starà fin che suo marito, il quale in fondo le vuol bene, le andrà ad annunziare che s’è sbarazzato della concubina, cagione della rottura, e la ricondurrà a casa pacificata. Questo effendi che passa è un impiegato del Ministero degli esteri, il quale per non aver che fare con parenti e parenti di parenti, che spesso mettono la discordia in casa, ha fatto come fanno tanti altri: ha sposato una schiava araba, che prende appunto in questi giorni le prime lezioni di lingua turca dalla sorella del marito. Quest’altra bella donnina è una divorziata, la quale aspetta che l’effendi tale abbia ripudiata una delle sue quattro mogli per andare a prendere il posto che le è stato promesso da un pezzo. Quell’altra laggiù è una signora che dopo aver fatto divorzio due volte dallo stesso marito, lo vuol sposare daccapo, e lui è d’accordo; e per far questo essa sposa fra qualche giorno, come vuole la legge, un altr’uomo, il quale sarà suo marito per una notte sola, e farà divorzio subito, dopo di che la bella capricciosa potrà celebrare il suo terzo matrimonio col primo sposo. Questa brunetta cogli occhi spiritati è una schiava abissina, stata regalata da una gran signora del Cairo a una gran signora di Stambul, la quale è morta, e le ha lasciato il posto di padrona di casa. Questo effendi di cinquant’anni è già stato marito di dieci donne. Questa vecchietta vestita di verde può vantarsi d’essere stata moglie legittima di dodici uomini. Quest’altra è una signora che si fa d’oro comprando ragazze di quattordici anni, a cui fa insegnare la musica, il ballo, il canto, le belle maniere della società signorile, e poi le rivende col guadagno del cinquecento per cento. Ecco là un’altra bella signora di cui posso dirvi il costo esatto: è una circassa che fu comprata a Tophané per cento e venti lire turche e rivenduta tre anni dopo per la bagattella di quattrocento. Questa qui che s’aggiusta il velo è passata per una trafila singolare: è stata prima schiava, poi odalisca, poi moglie, poi divorziata, poi moglie daccapo, e adesso è vedova e sta brigando per un nuovo matrimonio. Guardate questo effendi: è in una condizione curiosa; ve la do in mille a indovinare; sua moglie è innamorata d’un eunuco, e si dice che è capace di dare a suo marito una cattiva tazza di caffè, per andare a stare in pace coll’amante, e non sarebbe il primo esempio d’un amore così mostruosamente spirituale. Quello là è un negoziante che per ragioni di commercio ha sposate quattro donne, e ne tiene una a Costantinopoli, una a Trebisonda, una a Salonico e la quarta in Alessandria d’Egitto, ed ha così quattro porti amorosi in cui riparare al termine dei suoi viaggi. Questo bel pascià di ventiquattr’anni non era un mese fa che un povero ufficiale subalterno della guardia imperiale, e l’ha fatto pascià di sbalzo il Sultano per dargli in moglie una sua sorella; ma sconta i peccati degli altri mariti turchi, perché con una Sultana non si celia, e si sa che quella è «gelosa come un usignolo», e forse, se cercassimo bene tra la folla, troveremmo una schiava che lo pedina alla lontana per scoprir chi guarda e chi non guarda. Guardate questo bel fusto di donna: non c’è bisogno d’un occhio fine per accorgersi che è un fiore uscito dal Serraglio; è stata una bella del Sultano, e l’ha sposata mesi sono un impiegato del Ministero della guerra, che per mezzo suo ha ora un piede nella Corte e farà in poco tempo molta strada. Ecco là una bambina di cinque anni che fu fidanzata oggi a un ragazzo di otto; lo sposino è stato condotto dai parenti a farle visita, l’ha trovata di suo genio e ha fatto subito le furie perché un cuginetto alto un metro l’ha baciata in presenza sua. Ecco una vecchia strega che ieri l’altro ha fatto scannar due montoni in ringraziamento ad Allah perché la sbarazzò d’una nuora che detestava. Ecco là una medichessa briccona, a cui una signora ha messo nelle mani una delle sue schiave, incaricandola di farle andare a male il frutto d’un suo intrighetto coll’Effendi, poiché se la schiava mette al mondo una creatura, la padrona non la può più vendere e il padrone bisogna che se la tenga. Quest’altra è una donna dello stesso conio, a cui certi effendi danno di tratto in tratto l’incarico di verificare de visu se una schiava che vogliono pigliarsi in casa è proprio schietta farina. Quella là col viso tutto coperto e col feregé lilla, è la moglie d’un turco amico mio; ma non è turca, è cristiana, è va tutte le domeniche in chiesa; ma non ne dite nulla a nessuno, per riguardo a lei, non già per il marito, ché il Corano non proibisce di sposar le cristiane, e per purificarsi dall’abbraccio d’un infedele basta lavarsi il viso e le mani. Ah! che cos’abbiamo perduto! È passata una carrozza del Serraglio; c’era dentro la terza cadina del Sultano: ho riconosciuto il nastro color di rosa al collo dell’intendente: la terza cadina, regalo del pascià di Smirne, che ha i più grandi occhi e la più piccola bocca dell’impero; una figura sul gusto di questa piccola hanum col nasino arcato, che ieri offese Gesù e Maometto con un pittore inglese di mia conoscenza. La sciagurata! E pensare che quando i due angeli Nekir e Munkir giudicheranno l’anima sua, essa crederà di scusarsi colla solita bugia, dicendo che in quel momento aveva gli occhi chiusi e non riconobbe l’infedele!

–

Ma dunque ci sono delle turche infedeli? Se ce ne sono! Nonostante la gelosia degli effendi e la vigilanza degli eunuchi, nonostante i cento colpi di frusta che il Corano minaccia ai colpevoli, nonostante che i mariti turchi formino tra loro una specie di società di mutua assicurazione, e che segua là tutto l’opposto di quello che segue in altri paesi, dove par che tutti cospirino tacitamente a danno della felicità coniugale; si può quasi affermare che le «velate» di Costantinopoli non commettono meno peccati che le «non velate» di molte città cristiane. Se ciò non fosse, Caragheuz non avrebbe così spesso sulla bocca la parola kerata, la quale, tradotta in un nome storico, significa Menelao. O com’è possibile? È possibile in mille maniere. Già bisogna dire che donne nel Bosforo non se ne gettano più, né dentro un sacco, né senza sacco, e che i castighi del digiuno, del silenzio, del cilicio, delle bastonate sulle piante dei piedi, non son più che minacce di qualche kerata bestiale. La gelosia cerca d’impedire il tradimento; ma quando s’accorge di non esservi riuscita, non fa più né le furie né le vendette d’una volta, poiché ora è assai più difficile di tener nascoste le tragedie domestiche fra le mura della casa, e nella società musulmana è entrata, con molte altre forze europee, la forza del ridicolo, di cui la gelosia ha paura. E oltre a ciò la gelosia turca, che nella maggior parte dei casi è una gelosia fredda, corporale, d’amor proprio più che d’amore, è bensì severa, pesante, ed anche vendicativa; ma non può avere i mille occhi e l’attività investigatrice e infaticabile di quella che vien proprio dal vivo dell’anima innamorata. E poi chi vigila sulle donne separate dal marito, od anche non separate, ma che stanno in una casa a parte, dove egli non va tutti i giorni? Chi le segue per i vicoli intricati di Pera e di Galata e per i quartieri lontani di Stambul? Chi impedisce a un bell’aiutante di campo del Sultano di fare quel che gli vidi far io, di passar di galoppo accanto a una carrozza, alla svoltata d’uno stradone, nel punto in cui l’eunuco che è dinanzi gli volge le spalle e quello di dietro non può vederlo perché c’è la carrozza frammezzo, e di gettare passando un bigliettino nello sportello? E le sere del Ramazan che le donne stan fuori fino a mezzanotte? E le cocone compiacenti, specie quelle che stanno sul confine d’un sobborgo cristiano e d’un sobborgo musulmano, che ricevono in casa un’amica velata, senza chiuder la porta ad un amico europeo? Le avventure però non son più né strane né terribili come altre volte. Non ci son più le gran dame che di notte, dopo soddisfatto un capriccio, precipitano nel Bosforo per un trabocchetto il giovane di bottega che ha portata all’arem la stoffa comprata da loro la mattina; come faceva una Sultana del secolo scorso. Ora tutto procede prosaicamente. I primi convegni si danno per lo più nelle retrobotteghe. Si sa; ci sono da per tutto dei bottegai che fanno bottega d’ogni cosa. E non c’è da domandare se le autorità turche cerchino di impedire questi abusi. Basti il dire che delle prescrizioni per il buon ordine che dà la Polizia di Costantinopoli in occasione delle grandi feste, la maggior parte si riferiscono alle donne, e sono direttamente rivolte a loro in forma di consigli o di minacce. È proibito alle donne, per esempio, d’entrare nelle stanze interne delle botteghe: debbono stare in modo da esser viste dalla strada. È proibito alle donne di andare in tramway per divertimento: ossia debbono scendere al termine della corsa e non tornare subito indietro per la stessa via. È proibito alle donne di far segni alla gente che passa, di fermarsi qui, di passar per di là, di trattenersi più di quel certo tempo in quei dati luoghi: tutte prescrizioni che ognuno può immaginare come vengano poi rispettate e se sia possibile farle rispettare. E poi c’è quel benedetto velo, che fu istituito come una salvaguardia dell’uomo, e che ora è diventato una salvaguardia della donna, perché se lo mettono trasparente per far saltare i capricci, e fitto per poterli appagare; dal che si dice che nascano molti accidenti bizzarri: di amanti fortunati che dopo molto tempo non sanno ancora chi siano le loro belle; di donne che si nascondono sotto il nome d’un’altra per fare una vendetta; di corbellature, di riconoscimenti, d’imbrogli, che danno luogo a chiacchiere e a battibecchi infiniti.

–

Le chiacchiere vanno poi tutte a confondersi e a ribollire nelle case di bagni, che sono i luoghi usuali di convegno per le donne turche. Il bagno è in certo modo il loro teatro. Ci vanno a coppie e a brigate colle schiave, portando con sé cuscini, tappeti, oggetti di toeletta, ghiottonerie, e qualche volta il desinare, per starvi dalla mattina alla sera. Là, in quelle sale semioscure, fra i marmi e le fontane, si trovano qualche volta insieme più di duecento donne, nude come ninfe o mal velate, che a detta delle signore europee che ci furono, presentano uno spettacolo da far cadere il pennello di mano a cento pittori. Vi si vedono le hanum bianchissime accanto alle schiave nere come l’ebano; le belle matrone dalle forme poderose che rappresentano l’ideale della bellezza per i turchi di gusto antico; delle sposine smilze e giovanissime, coi capelli corti e ricciuti, che sembrano giovinetti; circasse coi capelli d’oro che cascano fino alle ginocchia; turche che hanno fino a cento trecce nerissime sparse per il seno e per le spalle; altre coi capelli divisi in un’infinità di piccole ciocche disordinate che fanno la figura d’una parrucca enorme; una con un amuleto al collo, un’altra con uno spicchio d’aglio legato al capo per scongiurare il mal d’occhio; delle mezze selvagge con rabeschi sopra le braccia; le donnine alla moda che hanno intorno alla vita le tracce del busto e intorno al collo del piede i segni dello stivaletto; e qualche volta anche delle povere schiave che mostrano sulle spalle le impronte del frustino degli eunuchi. Si vedono mille gruppi e mille atteggiamenti graziosi e bizzarri; alcune fumano sdraiate sui tappeti, altre si fanno pettinar dalle schiave, altre ricamano, altre canterellano, ridono, si spruzzano e si rincorrono, o strillano sotto le doccie, o gozzovigliano sedute in cerchio, o tagliano i panni al prossimo aggruppate in disparte. E scoprendo il loro corpo, scoprono anche, là più che altrove, la loro indole fanciullesca. Si misurano i piedini, si giudicano, si confrontano. Una dice francamente: – Son bella; – un’altra: – Son passabile: – un’altra: – Mi rincresce d’aver questo difetto – oppure: – Ma sai che sei più bella di me, tu? – E qualcuna dice in tuono di rimprovero all’amica: – Ma guarda dunque la signora Ferideh com’è diventata grassa a mangiar gamberi schiacciati, tu che dicevi che fanno meglio le pallottole di riso? – E quando c’è una cocona garbata la circondano e le fanno mille domande: – Ma è vero che andate ai balli scoperte fin qui? Il vostro effendi che cosa ne pensa? E gli altri uomini che cosa ne dicono? E come vi pigliate per ballare? In codesto modo? Ma davvero? Ma son proprio cose che bisognerebbe vederle per poterci credere!

–

E non solo nei bagni, ma per tutto e in tutte le occasioni cercano di conoscere signore europee, e son felici quando possono attaccar discorso con esse, e specialmente quando possono riceverle in casa. Allora radunano le amiche, mettono in vista tutte le donne di servizio, fanno un po’ di festa, rimpinzano la visitatrice di dolci e di frutti, e di rado la lasciano andar via senza un regalo. Il sentimento che le muove a queste dimostrazioni è più la curiosità, si capisce, che la benevolenza; e infatti, appena hanno preso un po’ di famigliarità colla nuova amica, si fanno dire mille particolari della vita europea, esaminano il suo vestiario parte per parte dal cappellino agli stivaletti, e non sono soddisfatte se non quando l’hanno condotta al bagno e hanno visto bene com’è fatta una nazarena, una di queste donne straordinarie, che studiano tante cose, che dipingono, che scrivono per le stampe, che lavorano negli uffici pubblici, che montano a cavallo, che salgono sulla cima delle montagne. Da molto tempo, però, non hanno più di loro le strane idee che avevano prima della riforma; non credono più, per esempio, che il busto sia una specie di corazza messa dai mariti alle mogli per assicurarsi della loro fedeltà, e di cui essi soli abbiano la chiave; né che le donne europee siano di tutti coloro con cui vanno una volta a braccetto; per il che le guardavano con diffidenza e ne parlavano con disprezzo, non invidiando nemmeno la loro coltura, di cui non avevano idea o che non erano in grado d’apprezzare. Ora nutrono invece per esse un tutt’altro sentimento, e son diventate diffidenti nel senso opposto; si vergognano, cioè, in faccia a loro, della propria ignoranza; temono di parer rozze o sciocche o puerili; e molte non s’abbandonano più coll’ingenuità confidente delle prime volte. Ma le imitano sempre più nel vestire e nei modi. Quelle che studiano una lingua europea, la studiano più per imitazione che per desiderio di sapere, o la studiano per parlare con le cristiane. Discorrendo, s’ingegnano d’incastrare nel turco qualche parola francese; quelle che non sanno quella lingua, fingono di saperla o almeno d’intenderla; sono beate di sentirsi chiamar madame; vanno apposta in certe botteghe di franchi per essere salutate con quel titolo; e Pera, la gran Pera le attira, come il lume le farfalle; attira i loro passi, le loro fantasie e i loro quattrini, e qualche volta anche i loro peccati. Per questo son smaniose di conoscer signore franche, che sono per esse come le rivelatrici d’un nuovo mondo. Da loro si fanno descrivere i grandi spettacoli dei teatri d’occidente, i balli splendidi, i bei conviti, i ricevimenti sontuosi delle gran dame, le avventure carnevalesche e i grandi viaggi, e tutte queste immagini luminose turbinano poi tutte insieme nella loro testina affaticata, fra le pareti uggiose dell’arem, all’ombra dei giardini malinconici; e come le donne europee sognano gli orizzonti sereni dell’Oriente, esse sospirano in quei momenti, la vita varia e febbrile dei nostri paesi, e darebbero tutte le meraviglie del Bosforo per un quartiere nebbioso di Parigi. Ma non è soltanto la vita varia e febbrile ch’esse sospirano; è anche, e più sovente e più intimamente desiderata, la vita domestica, il piccolo mondo della casa europea, il cerchio degli amici devoti, le mense coronate di figli, le belle vecchiezze onorate; quel santuario pieno di memorie, di confidenze e di tenerezze, che può render bella l’unione di due anime anche senza l’amore; al quale si ritorna anche dopo una lunga vita d’aberrazioni e di colpe; nel quale, anche fra i dolori del presente e le tempeste della giovinezza, il pensiero si rifugia e il cuore si conforta, come in una promessa di pace per gli anni più tardi, come nella bellezza d’un tramonto sereno contemplato dall’oscurità della valle.

–