7- Galata

INDICE

| L ’arrivo |

| Cinque ore dopo |

| Il ponte |

| Stambul |

| All’albergo |

| Costantinopoli |

| Galata |

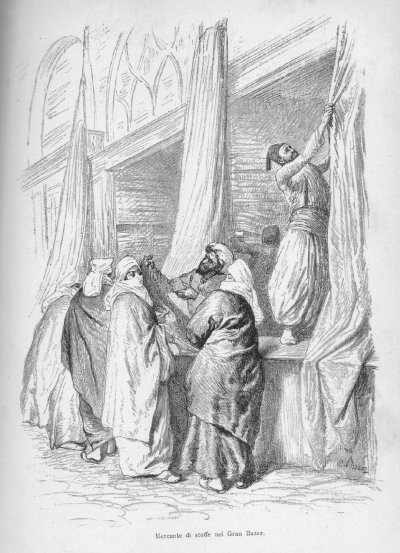

| Il Gran Bazar |

| La vita a Costantinopoli |

| Santa Sofia |

| Dolma Bagcè |

| Le Turche |

| Ianghen Var |

| Le mura |

| L’antico Serraglio |

| Gli ultimi giorni |

| I Turchi |

| Il Bosforo |

Il mio amico ed io non mettemmo testa a partito che il quarto giorno dopo l’arrivo. Eravamo sul ponte, di buon mattino, ancora incerti di quello che avremmo fatto nella giornata, quando Yunk mi propose di fare una prima grande passeggiata, con una meta determinata, coll’animo tranquillo, per osservare e studiare. – Percorriamo, – mi disse, – tutta la riva settentrionale del Corno d’Oro, anche a costo di camminare fino a notte. Faremo colazione in una taverna turca, faremo la siesta all’ombra d’un platano e ritorneremo in caicco. – Accettai la proposta; ci provvedemmo di sigari e di spiccioli, e data un’occhiata alla carta della città, ci avviammo verso Galata.

Il lettore che vuol conoscer bene Costantinopoli faccia il sacrificio d’accompagnarci. Arriviamo a Galata. Di qui deve cominciare la nostra escursione. Galata è posta sopra una collina che forma promontorio tra il Corno d’Oro ed il Bosforo, dov’era il grande cimitero dei Bizantini antichi. È la city di Costantinopoli. Son quasi tutte vie strette e tortuose, fiancheggiate da taverne, da botteghe di pasticcieri, di barbieri e di macellai, da caffè greci ed armeni, da uffici di negozianti, da officine, da baracche; tutto fosco, umido, fangoso, viscoso, come nei bassi quartieri di Londra. Una folla fitta e affaccendata va e viene per le vie, aprendosi continuamente per dar passo ai facchini, alle carrozze, agli asini, agli omnibus. Quasi tutto il commercio di Costantinopoli passa per questo borgo. Qui la Borsa, la Dogana, gli uffici del Lloyd austriaco, quelli delle Messaggerie francesi; chiese, conventi, ospedali, magazzeni. Una strada ferrata sotterranea unisce Galata a Pera. Se non si vedessero per le strade dei turbanti e dei fez, non parrebbe d’essere in Oriente. Da tutte le parti si sente parlar francese, italiano e genovese. Qui i Genovesi sono quasi in casa propria, e si danno ancora un po’ d’aria di padroni, come quando chiudevano il porto a loro piacimento, e rispondevano col cannone alle minacce degl’Imperatori. Ma della loro potenza non rimangono più altri monumenti che alcune vecchie case sostenute da grossi pilastri e da arcate pesanti, e l’antico edifizio dove risiedeva il Podestà. La Galata antica è quasi interamente sparita. Migliaia di casupole sono state rase al suolo per far luogo a due lunghe strade: una delle quali rimonta la collina verso Pera, e l’altra corre parallela alla riva del mare da un’estremità all’altra di Galata. Per questa ci inoltrammo il mio amico ed io, rifugiandoci ogni momento nelle botteghe per lasciar passare dei grandi omnibus, preceduti da turchi scamiciati che sgombravano la strada a colpi di verga. A ogni passo ci suonava nell’orecchio un grido. Il facchino turco urlava: – Sacun ha! – (Largo!); il saccà armeno, portatore d’acqua: – Varme su! – l’acquaiolo greco: – Crio nero! – l’asinaio turco: – Burada! – il venditore di dolci: – Scerbet! – il venditore di giornali: – Neologos! – il carrozziere franco: Guarda! Guarda! Dopo dieci minuti di cammino, eravamo assordati. A un certo punto, con nostra meraviglia, ci accorgemmo che la strada non era più lastricata, e pareva che il lastrico fosse stato levato di fresco. Ci fermammo a guardare, cercando d’indovinar la cagione. Un bottegaio italiano ci levò la curiosità. Quella strada conduce ai palazzi del Sultano.

[Torre di Galata]

Pochi mesi prima passando di là il corteo imperiale, il cavallo di sua maestà Abdul-Aziz era scivolato e caduto, e il buon Sultano, irritato, aveva ordinato che fosse tolto immediatamente il lastrico dal luogo della caduta fino al suo palazzo. In questo punto memorabile fissammo il termine orientale del nostro pellegrinaggio, e voltate le spalle al Bosforo, ci dirigemmo, per una serie di vicoli tetri e sudici, verso la torre di Galata. La città di Galata ha la forma d’un ventaglio spiegato, e la torre, posta sul culmine della collina, rappresenta il suo perno. È una torre rotonda, altissima, di color fosco, che termina in una punta conica, formata da un tetto di rame, sotto il quale ricorre un giro di larghe finestre vetrate, una specie di terrazza coperta e trasparente, dove giorno e notte vigila una guardia per segnalare il primo indizio d’incendio che apparisca nell’immensa città. Fino a questa torre giungeva la Galata dei Genovesi, e la torre s’innalza appunto sulla linea delle mura che separavano Galata da Pera; mura di cui non rimane più traccia. E neanche la torre non è più l’antica torre di Cristo, eretta in onore dei Genovesi caduti combattendo; poiché̀ la rifabbricò il sultano Mahmut II, ed era già stata prima restaurata da Selim III; ma è pur sempre un monumento incoronato della gloria di Genova, e un Italiano non può contemplarlo, senza pensare con un sentimento d’alterezza a quel pugno di mercanti, di marinai e di soldati, orgogliosamente audaci ed eroicamente cocciuti, che vi tennero su inalberata per secoli la bandiera della madre repubblica, trattando da pari a pari cogl’Imperatori d’Oriente. Appena oltrepassata la torre, ci trovammo in un cimitero musulmano.

[Cimitero di Galata]

Era quello che si chiama il cimitero di Galata: un grande bosco di cipressi, che dalla sommità della collina di Pera scende ripidamente fino al Corno d’Oro, ombreggiando una miriade di colonnette di pietra o di marmo, inclinate in tutte le direzioni, e sparse in disordine giù per la china. Alcune di queste colonnette son terminate in forma di turbante rotondo, e serbano tracce di colori e d’iscrizioni; altre son terminate in punta; molte rovesciate; alcune monche, col turbante portato via di netto, e si crede che siano quelle dei giannizzeri, che il Sultano Mahmut volle sfregiare anche dopo la morte. La maggior parte delle fosse sono indicate da un rialzamento di terra in forma di prisma, e da due sassi confitti alle due estremità, sui quali, giusta la superstizione musulmana, devono sedere i due angeli Nekir e Munkir per giudicare l’anima del defunto. Qua e là si vedono dei piccoli terrapieni circondati da un muricciolo o da una ringhiera, in mezzo ai quali s’alza una colonnetta sormontata da un grosso turbante, e intorno altre colonnette minori: è un pascià o un gran signore, sepolto in mezzo alle sue donne e ai suoi figliuoli. Dei piccoli sentieri serpeggiano e s’incrociano in mille punti da un’estremità all’altra del bosco; qualche turco fuma la pipa seduto all’ombra; alcuni ragazzi corrono e saltellano in mezzo ai sepolcri; qualche vacca pascola; centinaia di tortore grugano fra i rami dei cipressi; passano gruppi di donne velate; e fra cipresso e cipresso, luccica giù in fondo l’azzurro del Corno d’Oro rigato di bianco dai minareti di Stambul.

[Pera]

Usciamo dal cimitero, ripassiamo ai piedi della torre di Galata e infiliamo la strada principale di Pera. Pera è alta cento metri sopra il mare, è ariosa ed allegra, e guarda il Corno d’Oro ed il Bosforo. È la Westend della colonia europea; la città dell’eleganza e dei piaceri. La strada che percorriamo è fiancheggiata da alberghi inglesi e francesi, da caffè signorili, da botteghe luccicanti, da teatri, da Consolati, da club, da palazzi d’ambasciatori; tra i quali giganteggia il palazzo di pietra dell’ambasciata russa, che domina come una fortezza Pera Galata e il sobborgo di Funduclù, posto sulla riva del Bosforo. Qui brulica una folla affatto diversa da quella di Galata. Sono quasi tutti cappelli a staio e cappelletti piumati o infiorati di signore. Sono zerbinotti greci, italiani e francesi, negozianti d’alto bordo, impiegati delle legazioni, ufficiali di navi straniere, carrozze d’ambasciatori, e figurine equivoche d’ogni nazione. I turchi si fermano ad ammirare le teste di cera delle botteghe dei barbieri, le turche si piantano colla bocca aperta davanti alle vetrine delle modiste; l’europeo parla ad alta voce, sghignazza e scherza in mezzo alla strada; il musulmano, si sente in casa d’altri, e passa colla testa meno alta che a Stambul. Tutt’a un tratto il mio amico mi fece voltare indietro perché guardassi Stambul: da quel punto, infatti, si vedeva lontano, dietro un velo azzurrino, la collina del Serraglio, Santa Sofia e i minareti del Sultano Ahmed; un altro mondo da quello in cui eravamo; e poi mi disse: – Guarda qui, adesso. – Abbassai gli occhi e lessi in una vetrina: – La dame aux camelias, Madame Bovary, Mademoiselle Giraud ma femme. E anche a me quel rapido passaggio fece un senso vivissimo, e dovetti star là un momento a pensarci sopra. Un’altra volta fermai io il mio compagno e fu per mostrargli un caffè meraviglioso: un lungo e largo corridoio oscuro, in fondo al quale, per una grande finestra spalancata, si vedeva a una lontananza che pareva immensa, Scutari illuminata dal sole.

Andiamo innanzi per la gran strada di Pera, e siamo quasi arrivati in fondo, quando sentiamo gridare da una voce tonante: – T’amo, Adele! t’amo più della vita! T’amo quanto si può amare sulla terra! – Ci guardiamo in faccia trasecolati. Di dove viene quella voce? Voltandoci, vediamo per le fessure d’un assito un giardino pieno di sedili, un palco scenico e dei commedianti che fanno le prove. Una signora turca, poco lontano da noi, guarda anch’essa per le fessure, e ride dai precordi. Un vecchio turco che passa scrolla la testa in segno di compassione. All’improvviso la turca getta un grido e fugge; altre donne là intorno mettono uno strillo e voltano le spalle. Che è accaduto? È un turco, un uomo sulla cinquantina, conosciuto da tutta Costantinopoli, il quale passeggia per le vie nello stato in cui voleva ridurre tutti i musulmani il famoso monaco Turk sotto il regno di Maometto IV: ignudo dalla testa ai piedi. Il disgraziato saltella sui ciottoli urlando e sghignazzando, e un branco di monelli lo insegue facendo un baccano d’inferno. – È da sperarsi che lo arresteranno, – dico al portinaio del teatro. – Nemmeno per sogno, – mi risponde; – son mesi che gira per la città liberamente. – Intanto vedo giù per la via di Pera gente che vien fuori dalle botteghe, donne che scappano, ragazze che si coprono il viso, porte che si chiudono, teste che si ritirano dalle finestre. E questo segue tutti i giorni e nessuno se ne dà pensiero!

Uscendo dalla via di Pera, ci troviamo dinanzi a un altro cimitero musulmano, ombreggiato da un boschetto di cipressi e chiuso tutt’intorno da un alto muro. Se non ce l’avessero detto poi, non avremmo mai indovinato il perché di quel muro, che fu innalzato di fresco: ed è che il bosco sacro al riposo dei morti era diventato un nido d’amori soldateschi! Andando oltre, infatti, trovammo l’immensa caserma d’artiglieria innalzata da Scialil-Pascià: un solido edificio di forma rettangolare, dello stile moresco del rinascimento turco, con una porta fiancheggiata da colonne leggere e sormontata dalla mezzaluna e dalla stella d’oro di Mahmut, con gallerie sporgenti e finestrine ornate di stemmi e di arabeschi. Dinanzi alla caserma passa la strada di Dgiedessy che è un prolungamento di quella di Pera, di là dalla strada si stende una vasta piazza d’armi, e di là dalla piazza d’armi altri borghi. Qui, dove nei giorni feriali regna ordinariamente un profondo silenzio, la sera della domenica passa un torrente di gente e una processione di carrozze, tutta la società elegante di Pera, che va a spandersi nei giardini nelle birrerie e nei caffè di là dalla Caserma. In uno di questi caffè si fece la nostra prima sosta; nel caffè della Bella vista, luogo di ritrovo del fiore della società perota, e degno veramente del suo nome; perché dal suo vasto giardino, che sporge come una terrazza sulla sommità dell’altura, si vede sotto il grande sobborgo musulmano di Funduclù, il Bosforo coperto di bastimenti, la riva asiatica sparsa di giardini e di villaggi, Scutari colle sue bianche moschee, una bellezza di verde, d’azzurro, e di luce, che sembra un sogno. Ci levammo di là con rammarico, e ci parve a tutt’e due d’esser pitocchi a buttar sul vassoio otto miserabili soldi per due tazze di caffè, dopo aver goduto quella visione di paradiso terrestre.

[Gran Campo dei Morti]

Uscendo dalla Bella vista ci trovammo in mezzo al Gran Campo dei morti dove è sepolta in cimiteri distinti gente di tutti i culti, eccettuato l’ebraico. È un bosco fitto di cipressi, d’acacie e di sicomori, nel quale biancheggiano migliaia di pietre sepolcrali, che da lontano paiono le rovine d’un immenso edificio. Tra albero e albero si vede il Bosforo e la riva asiatica. Fra le tombe serpeggiano dei larghi viali in cui passeggiano dei greci e degli armeni. Su alcune pietre stanno seduti dei turchi colle gambe incrociate, guardando il Bosforo. V’è un’ombra, un fresco e una pace che, al primo entrarvi, si prova una sensazione deliziosa, come entrando d’estate in una grande cattedrale semioscura. Ci arrestammo nel cimitero armeno. Le pietre sepolcrali son tutte grandi e piane, coperte d’iscrizioni nel carattere regolare ed elegante della lingua armena, e su quasi tutte è scolpita un’immagine che rappresenta il mestiere o la professione del morto. Sono martelli, seghe, penne, scrigni, collane; il banchiere è rappresentato da una bilancia, il prete da una mitra, il barbiere da una catinella, il chirurgo da una lancetta. Sopra una pietra vedemmo una testa spiccata dal busto, e il busto grondante di sangue: era il sepolcro d’un assassinato o d’un giustiziato. Un armeno vi dormiva accanto, sdraiato sull’erba, colla faccia in aria. Entrammo nel cimitero musulmano. Anche qui una infinità di colonnette a file e a gruppi disordinati; alcune colla testa dipinta e dorata; quelle delle donne terminate da un gruppo d’ornamenti in rilievo che rappresentano dei fiori; molte circondate d’arbusti e di pianticelle fiorite. Mentre stavamo osservando una di queste colonne, due turchi che tenevano per mano un bambino, ci passarono accanto, andarono innanzi altri cinquanta passi, si fermarono dinanzi a un tumulo, vi sedettero sopra, e aperto un involto che portavano sotto il braccio, si misero a mangiare. Io stetti ad osservarli. Quand’ebbero finito, il più avanzato in età raccolse qualche cosa in un foglio di carta, – mi parve un pesce e del pane, – e con un atto rispettoso, mise il piccolo pacco in un buco accanto al sepolcro. Dopo questo accesero tutti e due la pipa e fumarono tranquillamente: il bambino s’alzò e si mise a scorrazzare per il cimitero. Quel pesce e quel pane, ci fu spiegato poi, erano la parte di cibo che i turchi lasciavano in segno d’affetto al loro parente, sepolto probabilmente da poco; e quel buco era l’apertura che si lascia nella terra vicino al capo di tutti i sepolti musulmani, perché possano udire i lamenti e i pianti dei loro cari e ricevere qualche goccia d’acqua di rosa o sentir il profumo di qualche fiore. Finita la loro fumatina funebre, i due turchi pietosi si alzarono, e ripreso per mano il bambino, disparvero in mezzo ai cipressi.

[Pancaldi]

Usciamo dal cimitero, ci troviamo in un altro quartiere cristiano, Pancaldi, attraversato da strade spaziose, fiancheggiate da edifici nuovi; circondato di villette, di giardini, di ospedali e di grandi caserme; il sobborgo di Costantinopoli più lontano dal mare; visitato il quale, torniamo indietro per ridiscendere verso il Corno d’Oro. Ma nell’ultima strada del sobborgo, assistiamo a uno spettacolo nuovo e solenne: il passaggio d’un convoglio funebre greco. Una folla silenziosa si schiera dalle due parti della strada: viene innanzi un gruppo di preti greci, colle toghe ricamate; l’archimandrita con una corona sul capo e un lungo abito luccicante d’oro; dei giovani ecclesiastici vestiti di colori vivi; uno stuolo di parenti e d’amici coi loro vestimenti più ricchi, e in mezzo a loro una bara inghirlandata di fiori, sulla quale è distesa una giovanetta di quindici anni, vestita di raso e tutta splendente di gioielli, col viso scoperto, – un piccolo viso bianco come la neve, colla bocca leggermente contratta in una espressione di spasimo, – e due bellissime trecce nere distese sulle spalle e sul seno. La bara passa, la folla si chiude, il convoglio s’allontana, e noi rimaniamo soli e pensierosi in una strada deserta.

[San Dimitri]

Scendiamo dalla collina di Pancaldi, attraversiamo il letto asciutto d’un torrentello, saliamo su per un altro colle, ci troviamo in un altro sobborgo: San Dimitri. Qui la popolazione è quasi tutta greca. Si vedono da ogni parte occhi neri e nasi aquilini e affilati; vecchi d’aspetto patriarcale; giovani svelti e arditi; donnine colle trecce sulle spalle; ragazzi dai visetti astuti che sgallettano in mezzo alla via fra le galline e i maiali, riempiendo l’aria di grida argentine e di parole armoniose. Ci avvicinammo a un gruppo di quei ragazzi che si baloccavano coi sassi, chiacchierando tutti ad una voce. Uno di essi, sugli otto anni, il più indiavolato di tutti, che ogni momento buttava in aria il suo piccolo fez gridando: – Zito! Zito! – (Viva! Viva!) – si voltò improvvisamente verso un altro monello seduto dinanzi a una porta e gridò: – Checchino! Buttami la palla! – Io lo afferrai per il braccio con un movimento da zingaro rapitore di fanciulli e gli dissi: – Tu sei italiano! – No signore, – rispose, – sono di Costantinopoli. – E chi t’ha insegnato a parlare italiano? – domandai. – Oh bella! – rispose, – la mamma. – E dov’è la mamma? In quel punto mi s’avvicinò una donna con un bimbo in collo, tutta sorridente, e mi disse ch’era pisana, moglie d’uno scalpellino livornese, che si trovava a Costantinopoli da ott’anni, e che quel ragazzo era suo figlio. Se quella buona donna avesse avuto un bel viso di matrona, una corona turrita sulla testa e un manto sulle spalle, non avrebbe rappresentato più vivamente l’Italia ai miei occhi e al mio cuore. – Come vi ritrovate qui? – le domandai; – che ne dite di Costantinopoli? – Che n’ho da dire? – rispose sorridendo ingenuamente. – L’è una città che… a dirle il vero, mi ci par sempre l’ultimo giorno di carnevale. – E qui, dando la stura alla sua parlantina toscana, ci fece sapere che pe’ musulmani il loro Gesù è Maometto, che un turco può sposare quattro donne, che la lingua turca è bravo chi ne intende una parola, e altre novità dello stesso conio; ma che dette in quella lingua, in mezzo a quel quartiere greco, ci riuscirono più care di qualunque notizia più peregrina, tanto che prima di andarcene lasciammo un piccolo ricordo d’argento nella manina del monello, e andandocene esclamammo tutti e due insieme: – Ah! una boccata d’Italia, di tanto in tanto, come fa bene!

[Tataola]

Attraversammo una seconda volta la piccola valle, e ci trovammo in un altro quartiere greco, Tataola, dove lo stomaco suonando a soccorso, cogliemmo l’occasione per visitare l’interno d’una di quelle taverne innumerevoli di Costantinopoli, che hanno un aspetto singolarissimo, e son tutte fatte ad un modo. È uno stanzone grandissimo, di cui si potrebbe fare un teatro, non rischiarato per lo più che dalla porta di strada, e ricorso tutt’intorno da un’alta galleria di legno a balaustri. Da una parte v’è un enorme fornello dove un brigante in maniche di camicia frigge dei pesci, fa girare degli arrosti, rimesta degl’intingoli, e s’adopera in altri modi ad accorciare la vita umana; dall’altra un banco dove un’altra faccia minacciosa distribuisce vino bianco e vino nero in bicchieri a manico; in mezzo e sul davanti, seggiole nane senza spalliera e tavolette poco più̀ alte delle seggiole che rammentano i bischetti dei calzolai. Entrammo un po’ vergognosi perché v’era un gruppo di greci e d’armeni di bassa lega, e temevamo che ci guardassero con curiosità canzonatoria; ma nessuno invece ci degnò d’un’occhiata. Gli abitanti di Costantinopoli sono, io credo, la gente meno curiosa di questo mondo; bisogna almeno essere Sultani o passeggiar nudi per le strade come il pazzo di Pera, perché qualcuno s’accorga che siete al mondo. Ci sedemmo in un angolo e stemmo ad aspettare. Ma nessuno veniva. Allora capimmo che nelle taverne costantinopolitane c’è l’uso di servirsi da sè. Andammo prima al fornello a farci dare un arrosto, Dio sa di che quadrupede, poi al banco a prendere un bicchier di vino resinoso di Tenedo, e portato ogni cosa sopra la tavola che ci arrivava al ginocchio, mostrandoci l’un l’altro il bianco degli occhi, si consumò il sacrificio. Pagammo con rassegnazione, e usciti in silenzio per paura che ci uscisse dalla bocca un raglio o un latrato, ripigliammo il nostro viaggio verso il Corno d’Oro.

[Kassim-pascià]

Dopo dieci minuti di cammino, ci trovammo daccapo in piena Turchia, nel grande sobborgo musulmano di Kassim-pascià, in una vera città popolata di moschee e di conventi di dervis, piena d’orti e di giardini, che occupa una collina e una valle, e si distende fino al Corno d’Oro, abbracciando tutta l’antica baia di Mandracchio, dal cimitero di Galata fino al promontorio che prospetta il sobborgo di Balata sull’altra riva. Dall’alto di Kassim-pascià si gode uno spettacolo incantevole. Si vede sotto, sulla riva, l’immenso arsenale Ters-Kané: un labirinto di bacini, d’opifici, di piazze, di magazzini e di caserme, che si stende per la lunghezza d’un miglio lungo tutta la parte del Corno d’Oro che serve di Porto di guerra; il palazzo del Ministro della Marina, elegante e leggero, che par che galleggi sull’acqua, e disegna le sue forme bianche sul verde cupo del cimitero di Galata; il porto percorso da vaporini e caicchi pieni di gente, che guizzano in mezzo alle corazzate immobili e alle vecchie fregate della Guerra di Crimea; e sulla sponda opposta, Stambul, l’acquedotto di Valente che slancia i suoi archi altissimi nell’azzurro del cielo, le grandi moschee di Maometto e di Solimano, e una miriade di case e di minareti. Per godere meglio questo spettacolo ci sedemmo dinanzi a un caffè turco, e sorbimmo la quarta o la quinta delle dodici tazze che, volere o non volere, stando a Costantinopoli, bisogna tracannare ogni giorno. Era un caffè meschino, ma come tutti i caffè turchi, originalissimo: non molto diverso, forse, dai primissimi caffè dei tempi di Solimano il Grande, o da quelli in cui irrompeva colla scimitarra nel pugno il quarto Amurat, quando faceva la ronda notturna per castigar di sua mano gli spacciatori del liquore proibito. Di quanti editti imperiali, di quante dispute di teologi e lotte sanguinose è stato cagione questo «nemico del sonno e della fecondità,» come lo chiamavano gli ulema austeri; questo «genio dei sogni e sorgente dell’immaginazione», come lo chiamavano gli ulema di manica larga, ch’è ora, dopo l’amore e il tabacco, il conforto più dolce d’ogni più povero Osmano! Ora si beve il caffè sulla cima della torre di Galata e della torre del Seraschiere, il caffè in tutti i vaporini, il caffè nei cimiteri, nelle botteghe dei barbieri, nei bagni, nei bazar. In qualunque parte di Costantinopoli uno si trovi non ha che a gridare, senza voltarsi: – Caffè-gì! (Caffettiere!) e dopo tre minuti gli fuma dinanzi una tazza.

[Il Caffè]

Il nostro caffè era una stanza tutta bianca, rivestita di legno fino all’altezza d’un uomo, con un divano bassissimo lungo le quattro pareti. In un angolo c’era un fornello su cui un turco dal naso forcuto stava facendo il caffè in piccole caffettiere di rame, che vuotava man mano in piccolissime tazze, mettendovi egli stesso lo zucchero; poiché da per tutto, a Costantinopoli, si fa il caffè apposta per ogni avventore, e gli si porta bell’inzuccherato, con un bicchiere d’acqua che i Turchi bevono sempre prima di avvicinare la tazza alle labbra. Ad una parete era appeso un piccolo specchio, e accanto allo specchio una specie di rastrelliera piena di rasoi a manico fisso; poiché la maggior parte dei caffè turchi sono ad un tempo botteghe di barbieri, e non di rado il caffettiere è anche cavadenti e salassatore, e macella le sue vittime nella stanza medesima dove gli altri avventori pigliano il caffè. Alla parete opposta era appesa un’altra rastrelliera piena di narghilè di cristallo coi lunghi tubi flessibili, attorcigliati come serpenti, e di cibuk di terracotta colle cannette di legno di ciliegio. Cinque turchi pensierosi stavano seduti sul divano, fumando il narghilè; altri tre erano dinanzi alla porta, accoccolati sopra bassissime seggiole di paglia senza spalliera, l’uno accanto all’altro, colle spalle appoggiate al muro e colla pipa alle labbra; un giovane della bottega radeva il capo, davanti allo specchio, a un grosso dervis insaccato in una tonaca di pelo di cammello. Nessuno ci guardò quando sedemmo, nessuno parlava, e fuorché il caffettiere e il suo giovane, nessuno faceva il menomo movimento. Non si sentiva altro rumore che il gorgoglio dell’acqua dei narghilè, che somiglia alla voce dei gatti quando fanno le fusa. Tutti guardavano diritto dinanzi a sé, cogli occhi fissi, e con un viso che non esprimeva assolutamente nulla. Pareva un piccolo museo di statue di cera. Quante di queste scene mi son rimaste impresse nella memoria! Una casa di legno, un turco seduto, una bellissima veduta lontana, una gran luce e un gran silenzio: ecco la Turchia. Ogni volta che questo nome mi passa per la mente, ci passano nello stesso punto quelle immagini, come un mulino a vento e un canale all’udir nominare Olanda.

[Pialì-Pascià]

Di là, fiancheggiando un grande cimitero mussulmano, che dall’alto della collina di Kassim-pascià scende fino a Ters-Kanè, rimontammo verso settentrione, scendemmo nella valletta di Pialì-Pascià, piccolo sobborgo mezzo nascosto in mezzo alla verzura dei giardini e degli orti; e ci fermammo dinanzi alla moschea che gli dà il nome. È una moschea bianca, sormontata da sei cupole graziose, con un cortile circondato d’archi e di colonnine gentili, un minareto leggerissimo e una corona di cipressi giganteschi. In quel momento tutte le casette circostanti erano chiuse, le strade deserte, il cortile stesso della moschea, solitario; la luce e l’uggia del mezzogiorno avvolgevano ogni cosa; e non si sentiva che il ronzio dei tafani. Guardammo l’orologio: mancavano tre minuti alle dodici: una delle cinque ore canoniche dei musulmani, in cui i muezzin s’affacciano al terrazzo dei minareti per gridare ai quattro punti dell’orizzonte le formule sacramentali dell’Islam. Sapevamo bene che non c’è minareto in tutta Costantinopoli sul quale, a quell’ora fissa, non compaia, puntuale come l’automa d’un orologio, l’annunciatore del profeta. Eppure, ci pareva strano che anche in quella estremità della città immensa, su quella moschea solitaria, a quell’ora, in quel silenzio profondo, dovesse comparire quella figura e suonare quella voce. Tenni l’orologio in mano, e guardando attentamente la lancetta dei minuti e la porticina del terrazzo del minareto, alta quasi come un terzo piano d’una casa ordinaria, stetti aspettando con viva curiosità. La lancetta toccò il sessantesimo trattino nero, e nessuno comparve. – Non viene! – dissi. –

[Pialì-Pascià]

Eccolo! – rispose Yunk. Era comparso. Il parapetto del terrazzo lo nascondeva tutto, fuorché il viso, di cui, per la lontananza, non si distingueva la fisionomia. Stette per qualche secondo immobile; poi si tappò le orecchie colle dita, e alzando il volto al cielo, gridò con una voce lenta, tremula e acutissima, con un accento solenne e lamentevole, le sacre parole, che risuonano, nello stesso punto su tutti i minareti dell’Africa, dell’Asia e dell’Europa: – Dio è grande! Non v’è che un Dio! Maometto è il profeta di Dio! Venite alla preghiera! Venite alla salute! Dio è grande! Dio è un solo! Venite alla preghiera! – Poi fece un mezzo giro sul terrazzo e ripetè le stesse parole rivolto a settentrione; poi a levante, poi a occidente, e poi disparve. In quel punto ci arrivarono all’orecchio fioche fioche le ultime note d’un’altra voce lontana, che pareva il grido d’uno che chiedesse soccorso, e poi tutto tacque, e rimanemmo anche noi per qualche minuto silenziosi, con un sentimento vago di tristezza come se quelle due voci avessero consigliato la preghiera soltanto a noi, e sparendo quel fantasma, fossimo rimasti soli nella valle come due abbandonati da Dio. Nessun suono di campana mi ha mai toccato il cuore così intimamente; e soltanto quel giorno compresi il perché Maometto, per chiamare i fedeli alla preghiera, abbia preferito all’antica tromba israelitica e all’antica tabella cristiana, il grido dell’uomo. E su quella scelta fu lungo tempo incerto; onde poco mancò che tutto l’Oriente non pigliasse un aspetto assai diverso da quello che ha ora; poiché s’era scelta la tabella, che poi si cangiò in campana, si sarebbe certo trasformato il minareto, e uno dei tratti più originali e più graziosi della città e del paesaggio orientale sarebbe andato perduto.

[Ok-Meidan]

Risalendo da Pialì-Pascià sulla collina, verso occidente, ci trovammo in un vastissimo spazio di terreno brullo, da cui si vedeva tutto il Corno d’Oro e tutta Stambul, dal borgo d’Eyub alla collina del serraglio; quattro miglia di giardini e di moschee, una grandezza e una leggiadria, da contemplarsi in ginocchio come una apparizione celeste. Era l’Ok-meïdan, la piazza delle frecce, dove andavano i Sultani a tirar dell’arco secondo l’uso dei re Persiani. Vi sono ancora sparse, a distanze ineguali, alcune colonnine di marmo, segnate d’iscrizioni, che indicano i punti dove caddero le frecce imperiali. V’è ancora il chiosco elegante, con una tribuna, da cui i sultani tendevano l’arco. A destra, nei campi, si stendeva una lunga fila di pascià e di bey, punti viventi d’ammirazione, coi quali il padiscià rendeva omaggio alla propria destrezza; a sinistra, dodici paggi della famiglia imperiale, che correvano a raccogliere gli strali e a segnare il punto della caduta; intorno, dietro gli alberi e i cespugli, qualche turco temerario venuto per contemplare di nascosto le sembianze sublimi del Gran Signore; e sulla tribuna campeggiava nell’atteggiamento d’un atleta superbo, Mahmut, il più vigoroso arciere dell’impero, di cui l’occhio scintillante faceva curvar la fronte agli spettatori, e la barba famosa, nera come il corvo del Monte Tauro, spiccava di lontano sul grande mantello candido, spruzzato del sangue dei Giannizzeri. Ora tutto è cangiato e diventato prosaico: il Sultano tira colla rivoltella nei cortili del suo palazzo e sull’Ok-meïdan s’esercita al bersaglio la fanteria. Da una parte v’è un convento di dervis, dall’altra un caffè solitario; e tutta la campagna è desolata e malinconica come una steppa.

[Piri-Pascià]

Scendendo dall’Ok-meïdan verso il Corno d’Oro, ci trovammo in un altro piccolo sobborgo musulmano, chiamato Piri-Pascià, forse da quel famoso gran visir del primo Selim, che educò Solimano il Grande. Piri-Pascià prospetta il sobborgo israelitico di Balata, posto sull’altra riva del Corno. Non v’incontrammo che qualche cane e qualche vecchia turca mendicante. Ma questa solitudine ci permise di considerare a nostro bell’agio la struttura del borgo. È una cosa singolare. In quel borgo, come in qualunque altra parte di Costantinopoli uno s’addentri, dopo averla vista o dal mare o dalle alture vicine, si prova la medesima impressione che a guardare un bello spettacolo coreografico dal palco scenico dopo averlo visto dalla platea; ci si meraviglia che quell’insieme di cose brutte e meschine possa produrre una così bella illusione. Non v’è nessuna città al mondo, io credo, nella quale la bellezza sia così pura apparenza come a Costantinopoli. Veduta da Balata, Piri-Pascià̀ è una cittadina gentile, tutta colori ridenti, inghirlandata di verzura, che si specchia nelle acque del Corno d’Oro come una ninfa, e desta mille immagini d’amore e di delizia. Entrateci, tutto svanisce. Non sono che casupole rozze, tinte di coloracci da baracche di fiera; cortiletti angusti e sudici, che paiono ricettacoli di streghe; gruppi di fichi e di cipressi polverosi, giardini ingombri di calcinacci, vicoli deserti, miseria, immondizie, tristezza. Ma scendete una china, saltate in un caicco, e dopo cinque remate, rivedete la cittadina fantastica, in tutta la pompa della sua bellezza e della sua grazia.

[Hasskioi]

Andando innanzi, sempre lungo la riva del Corno d’Oro, scendiamo in un altro sobborgo, vasto, popoloso, d’aspetto strano, dove, fin dai primi passi, ci accorgiamo di non essere più in mezzo ai musulmani. Da ogni parte si vedono bambini coperti di gore e di scaglie che si ravvoltolano per terra; vecchie sformate e cenciose che lavorano colle mani scheletrite sugli usci delle case ingombre di ciarpame e ferravecchi; uomini ravvolti in lunghi vestiti sudici, con un fazzoletto in brandelli attorcigliato intorno alla testa, che passano lungo i muri in aspetto furtivo; visi macilenti alle finestre; cenci appesi fra casa e casa; strame e belletta in ogni parte. È Hasskioi, il sobborgo israelitico, il ghetto della riva settentrionale del Corno d’Oro, che fa fronte a quello dell’altra riva, al quale lo congiungeva durante la guerra di Crimea un ponte di legno di cui non rimane più traccia. Di qui comincia un’altra lunga catena di arsenali, di scuole militari, di caserme e di piazze d’armi, che si stende fin quasi in fondo al Corno d’oro. Ma di questo non vedemmo nulla perché ormai non ce lo consentivano nè le gambe, nè la testa. Già tutte le cose vedute ci si confondevano nella mente; ci pareva di essere in viaggio da una settimana; pensavamo a Pera lontanissima con un leggero sentimento di nostalgia, e saremmo tornati indietro, se non ci avesse trattenuto il proposito fatto solennemente sul vecchio ponte, e se Yunk non m’avesse rianimato, secondo il suo solito, intonando la gran marcia dell’Aida.

[Halidgi-Oghli]

Avanti dunque. Attraversiamo un altro cimitero musulmano, saliamo sopra un’altra collina, entriamo in un altro sobborgo, nel sobborgo di Halidgi-Oghli, abitato da una popolazione mista; una piccola città dove ad ogni svolto di vicolo, si trova una nuova razza e una nuova religione. Si sale, si scende, si rampica, si passa in mezzo alle tombe, alle moschee, alle chiese, alle sinagoghe; si gira intorno a cimiteri e a giardini; s’incontrano delle belle armene di forme matronali e delle turche leggere che sbirciano a traverso il velo; si sente parlar greco, armeno e spagnolo, – lo spagnolo degli ebrei –; e si cammina, si cammina. Si dovrà pure arrivare in fondo a questa Costantinopoli! – diciamo fra noi. – Tutto ha un confine su questa terra! Già le case di Halidgi-Oghli diradano, cominciano a verdeggiare li orti, non c’è più che un gruppo di abituri, vi passiamo in mezzo, siamo finalmente arrivati…

[Sudludgé]

Ahimè! non siamo arrivati che a un altro sobborgo. È il sobborgo cristiano di Sudludgé, che s’innalza sopra una collina, circondato di orti e di cimiteri; sulla collina ai piedi della quale metteva capo il solo ponte che unisse anticamente le due rive del Corno d’oro. Ma questo sobborgo, come Dio vuole, è l’ultimo, e la nostra escursione è finita. Usciamo di fra le case per cercare un luogo di riposo; saliamo su per una altura ripida e nuda che s’alza alle spalle di Sudludgé, e ci troviamo dinanzi al più grande cimitero israelitico di Costantinopoli: un vasto piano coperto d’una miriade di pietre abbattute, le quali presentano l’aspetto sinistro d’una città rovinata dal terremoto, senza un albero, senza un fiore, senza un filo d’erba, senza una traccia di sentiero: una solitudine desolata che stringe il cuore, come lo spettacolo d’una grande sventura. Sediamo sopra una tomba, rivolti verso il Corno d’oro, ed ammiriamo, riposando, il panorama immenso e gentile che ci si stende dintorno. Si vede, sotto, Sudludgé, Halidgi-Oghli, Hasskioj, Piri-Pascià, una fuga di sobborghi chiusi fra l’azzurro del mare e il verde dei cimiteri e dei giardini; a sinistra l’Okmeïdan solitario, e i cento minareti di Kassim-Pascià; più lontano, Stambul, sterminata e confusa; di là da Stambul, le somme linee delle montagne dell’Asia, quasi svanite nel cielo; dinanzi, proprio in faccia a Sudludgé, dall’altra parte del Corno d’oro, il borgo misterioso d’Eyub, di cui si distinguono uno per uno i ricchi mausolei, le moschee di marmo, le chine ombrose sparse di tombe, i viali solitari, e i recessi pieni di tristezza di grazia; e a destra d’Eyub altri villaggi che si guardano nell’acqua, e poi l’ultima svolta del Corno d’oro, che si perde fra due alte rive rivestite d’alberi e di fiori. Spaziando collo sguardo su quel panorama, stanchi, quasi in uno stato di dormiveglia, senz’accorgercene, mettiamo in musica quella bellezza, canterellando non so che cosa; ci domandiamo chi sarà il morto su cui siamo seduti; frughiamo con un fuscello dentro un formicaio; parliamo di mille sciocchezze; ci diciamo di tratto in tratto: – Ma siamo proprio a Costantinopoli? –; poi pensiamo che la vita è breve e che tutto è vanità; e poi ci pigliano dei fremiti d’allegrezza; ma in fondo sentiamo che nessuna bellezza della terra dà una gioia veramente intera, se contemplandola, non si sente nella propria mano la manina della donna che si ama.

[In caicco]

Verso il tramonto scendiamo al Corno d’oro, entriamo in un caicco a quattro remi, e non abbiamo ancora pronunziato la parola: – Galata! – che la barchetta gentile è già lontana dalla riva. E il caicco è veramente la barchetta più gentile che abbia mai solcato le acque. È più lungo della gondola, ma più stretto e più sottile; è scolpito, dipinto e dorato; non ha nè timone, nè sedili; vi si siede sopra in cuscino o un tappeto, in modo che non rimane fuori che la testa e le spalle; è terminato alle due estremità in maniera da poter andare nelle due direzioni; si squilibra al menomo movimento, si spicca dalla riva come una freccia dall’arco, par che voli a fior d’acqua come una rondine, passa da per tutto, scivola e fugge specchiando nell’onde i suoi mille colori come un delfino inseguito. I nostri rematori erano due bei giovani turchi col fez rosso, con una camicia cilestrina, con un paio di grandi calzoni bianchissimi, colle braccia e colle gambe nude; due atleti ventenni, color di bronzo, puliti, allegri e baldanzosi, che ad ogni remata mandavano innanzi la barca di tutta la sua lunghezza; altri caicchi ci passavano accanto di volo, che appena si vedevano; ci passavano vicino degli stormi d’anitre, ci roteavano sul capo degli uccelli, ci rasentavano delle grandi barche coperte, piene di turche velate, e le alghe di tratto in tratto ci nascondevano ogni cosa. Vista d’in fondo al Corno d’Oro, a quell’ora, la città presentava un aspetto nuovissimo. Non si vedeva la riva asiatica, a cagione della curvatura della rada; la collina del Serraglio chiudeva il Corno d’oro come un lunghissimo lago; le colline delle due rive sembravano ingigantite; e, Stambul, lontana lontana, sfumata con una gradazione dolcissima di tinte cineree e azzurrine, enorme e leggera come una città fatata, pareva che galleggiasse sul mare e si perdesse nel cielo. Il caicco volava, le due rive fuggivano, i seni succedevano ai seni, i boschetti ai boschetti, i sobborghi ai sobborghi; e via via che s’andava innanzi, tutto ci s’allargava e ci s’innalzava dintorno, i colori della città illanguidivano, l’orizzonte s’infocava, le acque mandavano dei riflessi d’oro e di porpora, e un profondo stupore ci entrava a poco a poco nell’anima, misto a una dolcezza indefinibile, che ci faceva sorridere e non ci lasciava parlare. Quando il caicco si fermò allo scalo di Galata, uno dei barcaioli ci dovette gridare negli orecchi: Monsù! Arrivar! – e ci destammo come da un sogno.

Leggi su Wikipedia

Edizione elettronica tratta da Liber Liber

Opera di riferimento: “Costantinopoli” di Edmondo De Amicis, Fratelli Treves editori, Milano 1877

Alla edizione elettronica ha contribuito Vittorio Volpi, volpi@galactica.it

Revisione: Catia Righi, catia_righi@tin.it

Pubblicato su Liber Liber da Marco Calvo, al quale vanno i nostri ringraziamenti.

Costantinopoli è un libro di ricordi scritto da Edmondo De Amicis e pubblicato nel 1877. Il soggetto dell’opera è il viaggio di più giorni fatto nel 1874, in compagnia dell’amico pittore Enrico Junck, a Istanbul, capitale dell’Impero Ottomano, quale corrispondente per conto della rivista Illustrazione Italiana.

De Amicis ha elaborato l’opera raccogliendo tre anni dopo la visita le impressioni in un libro, parte dagli appunti presi durante il viaggio e parte da memorie personali. Ne emergono molte informazioni sulla Istanbul del secolo XIX e sulla storia ottomana. L’opera originale comprendeva anche 45 incisioni di Enrico Junck. La prima edizione fu pubblicata nel 1877 in due volumi. Cesare Biseo ne illustrò un’edizione del 1882, a causa della prematura scomparsa di Junck.

L’opera riscosse un successo immediato e fu tradotta in molte lingue, oltre naturalmente al turco, ma ricevette anche critiche severe, come quella di Remigio Zena nel suo diario di bordo In Yacht da Genova a Costantinopoli (1887). Nel suo libro Istanbul – Memory of a City, lo scrittore turco Orhan Pamuk (premio Nobel per la letteratura 2006) ha definito Costantinopoli di Edmondo de Amicis il miglior libro scritto su Istanbul nell’Ottocento, seguito da Costantinopoli di Théophile Gautier (1852). Umberto Eco, nell’introduzione ad una nuova ristampa del 2005, ha affermato che la descrizione della città fatta da De Amicis appare come la più cinematografica.