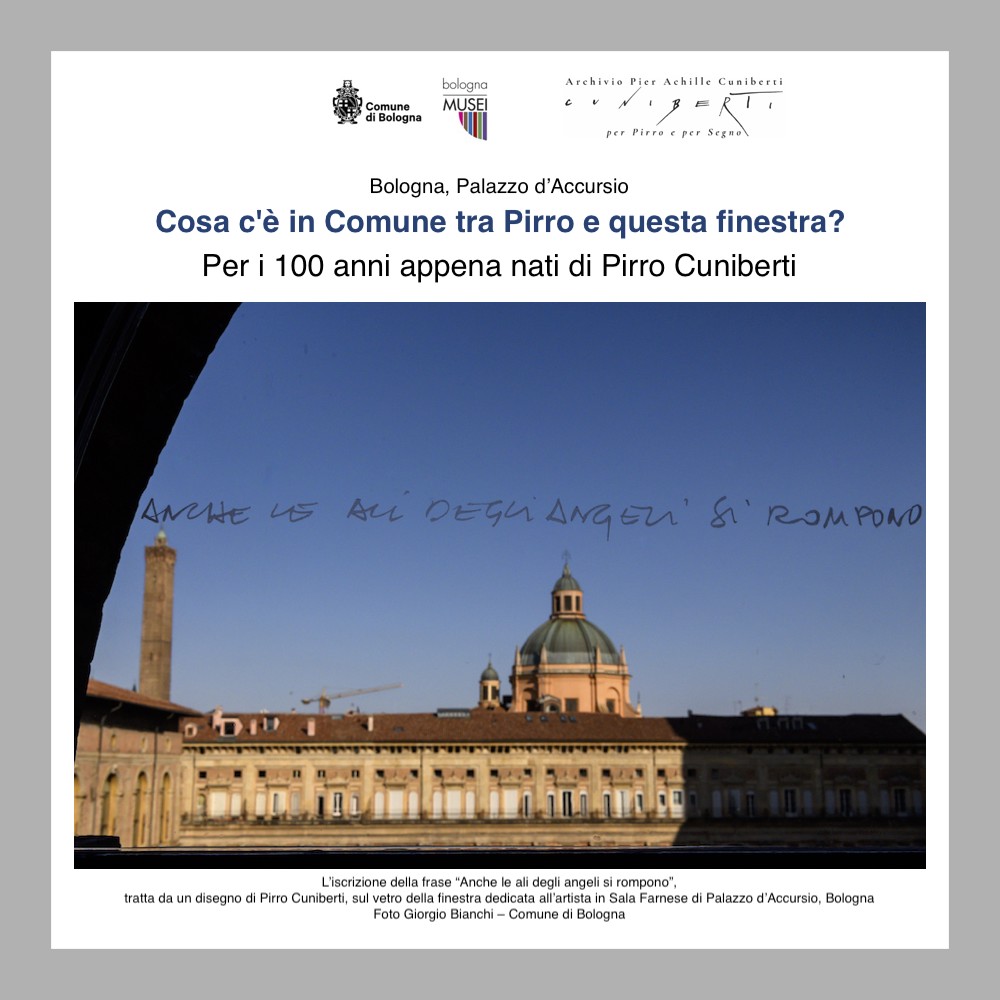

in Sala Farnese di Palazzo d’Accursio, Bologna

Foto Giorgio Bianchi – Comune di Bologna

Cosa c’è in Comune tra Pirro e questa finestra?

Per i 100 anni appena nati di Pirro Cuniberti

Inaugurazione della veduta sulla città

Domenica 10 settembre 2023 ore 18.00

Palazzo d’Accursio | Cappella Farnese e Sala Farnese

Piazza Maggiore 6, Bologna

In occasione del centenario dalla nascita di Pier Achille “Pirro” Cuniberti, il Comune di Bologna, insieme al Settore Musei Civici Bologna e all’Archivio Pier Achille Cuniberti “per Pirro e per Segno”, promuove un omaggio dedicato alla figura del grande artista bolognese con una serie di iniziative trasversali intorno alla sua opera e alla sua pratica.

Le celebrazioni per i “100 anni appena nati” di Pirro Cuniberti si articoleranno in un calendario di esposizioni/installazioni, eventi e iniziative diffuse in città, in cui confluiranno numerose progettualità che proseguiranno nel corso del 2024. Un programma di “incursioni d’arte”, cittadine e non solo, per raccontare le vite interminate e le tante opere ancora sconosciute del pittore e disegnatore, artista tra i più originali nell’ambito di una “linea fantastica” dell’arte italiana del secondo Novecento.

Allievo di Giorgio Morandi e Giovanni Romagnoli all’Accademia di Belle Arti di Bologna, in seguito folgorato da Paul Klee per la sua concezione della forma come infinita genesi creativa, il “maestro dei segni” Pirro Cuniberti è stato un artista poliedrico dall’identità multiforme, capace di misurarsi con assoluta naturalezza con differenti modalità espressive – dalla grafica, alla pittura, all’illustrazione – e dare raffigurazione a dimensioni interiori e universi immaginifici liberi da vincoli mimetici. La sua prolifica avventura inventiva, suggellata da una carriera lunga oltre mezzo secolo, non traccia uno sviluppo lineare di ricerca quanto piuttosto un volo al di sopra delle varie correnti artistiche, che ha attraversato con la leggerezza della poesia profonda.

Mescolando l’istinto al disegno geometrico, il rigore alla fantasia assoluta, Cuniberti ha viaggiato molto, ma solo con il pensiero, ed è rimasto sempre saldamente ancorato all’ombra antica delle Due Torri. Di se stesso diceva: “Sono un provinciale. Ho sempre amato Bologna e da qui non sono mai voluto andare via. Neanche negli anni in cui lavoravo a Milano e a Roma, quando avrei potuto trasferirmi. Per niente al mondo avrei lasciato la mia città”. E per Bologna, con grande generosità, l’artista ha immaginato e creato segni per alcuni momenti importanti della vita culturale e sociale della città che rimangono indelebili nella memoria collettiva. Oltre al Vecchione d’artista e al manifesto celebrativo per il compleanno della Biblioteca Salaborsa, due sue opere rappresentano in modo particolare il rapporto significativo avuto con la nostra città: il logotipo creato per “Bologna 2000 Capitale europea della Cultura” e il manifesto del tredicesimo anniversario della strage alla stazione, dove l’eleganza e la semplicità di ottantacinque fiori in volo verso il cielo racchiudono il suo senso di appartenenza alla sua amata Bologna. Da ricordare, inoltre, la realizzazione della Magna Carta per l’Università di Bologna in occasione del nono centenario.

Da sinistra: Leonardo Bergonzoni, Alessandro Bergonzoni, Francesca Lazzari, Giovanni Verde, Barbara Cuniberti, Lorenzo Balbi, Elena Di Gioia, Eva Degl’Innocenti, Flaminio Gualdoni

Foto Giorgio Bianchi – Comune di Bologna

L’avvio del progetto speciale è simbolicamente previsto domenica 10 settembre, proprio nel giorno in cui l’artista avrebbe compiuto 100 anni, alle ore 18.00 a Palazzo d’Accursio, con l’intitolazione di una delle finestre che da Sala Farnese affacciano su Piazza Maggiore.

La dedica è preceduta da un’inaugurazione ufficiale nell’adiacente Cappella Farnese, in cui il pubblico potrà scoprire la genesi dell’originale iniziativa. Interverranno: Matteo Lepore (sindaco di Bologna), Elena Di Gioia (delegata alla Cultura di Bologna e Città metropolitana), Eva Degl’Innocenti (direttrice Settore Musei Civici Bologna), Lorenzo Balbi (direttore MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna | Settore Musei Civici Bologna), Barbara Cuniberti (figlia dell’artista e presidente Archivio Pier Achille Cuniberti “per Pirro e per Segno”), Leonardo Bergonzoni (segretario economo Archivio Pier Achille Cuniberti “per Pirro e per Segno”), Flaminio Gualdoni (critico d’arte) e Alessandro Bergonzoni (artista e vicepresidente Archivio Pier Achille Cuniberti “per Pirro e per Segno”).

Perché dedicare proprio una finestra? Barbara Cuniberti racconta di essersi ispirata ad alcune parole di suo padre: “Il segno è indispensabile alla mia vita come l’aria”. Ecco allora l’idea della finestra, da lei voluta, frutto di una ricerca condivisa con Alessandro Bergonzoni e il contributo di uno dei nipoti di Pirro, Leon Sal. L’idea di Barbara è stata subito raccolta e condivisa con entusiasmo da Elena Di Gioia e dall’Amministrazione Comunale, con il supporto e il coinvolgimento di Lorenzo Balbi, direttore del MAMbo. Un segno come intitolazione e omaggio della città al grande artista che diventa, citando uno dei tanti pensieri di Bergonzoni sul progetto della compagna,“vera e propria cornice di un quadro che cambia di continuo luci, colori e aria”.

La veduta cunibertiana di Sala Farnese è “autografata” tramite incisione su vetro con il titolo di un disegno dell’artista – Anche le ali degli angeli si rompono – che racconta ciò che lui stesso, con le mani della matita, ha sempre percepito di Bologna: “una piazza di sguardi rivolti verso il cielo, visti con l’occhio discreto di una lente che scruta l’ombelico della città”, come dice Alessandro Bergonzoni.

L’incisione e l’allestimento sono realizzati dagli scenografi Giovanni Verde e Francesca Lazzari.Grafica e video sono a cura di Francesco Schinaia.

Come ricorda la moglie dell’artista Laura Baisi detta Lalla, presidente onorario dell’Archivio Pier Achille Cuniberti “per Pirro e per Segno”: “Ho condiviso e archiviato tutti i suoi lavori per sogno e per segni messi in riga, ma senza mai una volta archiviare la nostra vita di innamorati”. Pirro ha fino ad oggi fatto, dello stare un po’ in ombra, la sua luce: Bologna la riaccenderà per svelare i segreti del suo estro, volato dentro ad una finestra, silenzioso, come uno degli alianti che tanto adorava, attraverso la trasparenza di un foglio di vetro scritto. Tutti i visitatori della Sala Farnese potranno “leggere”, al volo, Piazza Maggiore da quell’affaccio dedicato. Che non si sporge mai nel vuoto.

Spiega Elena Di Gioia, delegata alla Cultura di Bologna e Città metropolitana: “Dare voce agli artisti e alle artiste è una delle linee della nostra politica culturale e una scelta strategica di questa amministrazione che porto avanti con convinzione sia creando sempre più occasioni pubbliche di presenza nelle iniziative in città sia aumentando i segni della presenza di artisti e artiste che hanno attraversato Bologna depositando segni permanenti anche nello spazio pubblico. Le intitolazioni culturali a artisti e artiste nello spazio pubblico di giardini, parchi, strade che stiamo portando avanti in questo periodo sono uno di questi aspetti e rendono presente e attiva la memoria culturale e creativa dei cittadini e delle cittadine che incrociano sempre più oggi nella trama dei propri percorsi nomi che rimandano a artisti e artiste e alle loro opere. In questo percorso anche il palazzo di città, Palazzo d’Accursio, diventa luogo sempre più attraversato dalle opere e riferimenti di artisti (come la presenza della poesia di Patrizia Cavalli in Sala del Consiglio oggi affianco alle Sibille di Elisabetta Sirani e alle prossime azioni). Per i cento anni ‘appena nati’ di Pirro Cuniberti abbiamo deciso di non ridurre la celebrazione a un solo luogo o a una sola opera ma, come sicuramente come lui stesso avrebbe preferito, a una fitta trama di presenze creative che incontrano chi si muove nella nostra città. La dedica di uno sguardo autografato sulla città è un invito originale a chi visita Palazzo d’Accursio a soffermarsi su Pirro Cuniberti e a condividere con lui uno sguardo che vola sulla città. Questa dedica è il primo segno di una pluralità di segni che rimandano a Pirro Cuniberti in città che proporremo come volontà di renderlo presente e vivo. ‘fare un giretto’, per riprendere le sue parole, con lui in città con modalità inedite e originali che prenderanno corpo nei prossimi mesi e che fanno festa alla grande opera di Pirro e all’indissolubile legame con la nostra città”.

Eva Degl’Innocenti, direttrice Settore Musei Civici Bologna, sottolinea: “La dedica della veduta sulla città rappresenta l’inizio delle celebrazioni dei ‘100 anni appena nati’ del grande artista Pirro Cuniberti, poeta del segno, una delle più grandi figure dell’arte italiana”.

Biografia di Pier Achille “Pirro” Cuniberti

Pier Achille Cuniberti, detto Pirro, nasce a Padulle di Sala Bolognese (BO) il 10 settembre 1923 da Zaira Monari ed Emilio Cuniberti, rappresentante di masonite, materiale che avrà una grande importanza per la futura attività artistica di Pirro.

Sono i genitori ad incoraggiarlo nell’attività del disegno sin dall’infanzia e all’età di dieci anni viene premiato agli Argonali Nazionali della Cultura e dell’Arte organizzati dall’Opera Nazionale Balilla.

Nel 1939 si iscrive alla Regia Scuola per le Industrie Artistiche di Bologna, dove segue i corsi di disegno di Ferdinando e Ruggero Rossi che, come dichiarò Cuniberti: “Mi hanno insegnato tutto quello che mi è veramente servito”.

Nel 1943 viene chiamato alle armi, ma trascorsi i tetri anni della seconda guerra mondiale Pier Achille prosegue la sua strada nell’apprendimento delle arti e nel 1948 si diploma all’Accademia delle Belle Arti dove ha avuto come insegnanti Giorgio Morandi e Giovanni Romagnoli.

Dal 1945 inizia a lavorare come grafico pubblicitario per Ducati, Volkswagen ed altri studi.

Nel 1948 Cuniberti visita La Biennale di Venezia e scopre Paul Klee, che costituirà per tutta la sua carriera un grande punto di riferimento, tanto da essere definito dall’artista emiliano un vero e proprio padre spirituale.

Nel 1949 segue il corso di Virgilio Guidi e realizza molti disegni, pastelli, tempere su carta, piccole tele a olio, ma di questa fase iniziale distruggerà tutto.

Nel 1952 inizia ad utilizzare la penna a sfera con la quale realizza disegni, sulla carta da macchina, che approdano all’astrazione. Cuniberti ha già dato avvio ad una peculiare formula disegnativa – cui per buona parte della carriera resterà legata la sua immagine – innestata su una trasfigurazione sottilmente astraente e micrografica dalla realtà. Nella sua pittura si intuisce il vibrante, retrattile significato del segno.

È il 1953 quando Cuniberti viene chiamato a ricoprire la cattedra di Disegno Professionale nella sezione di Decorazione Pittorica, posizione che definisce il suo ruolo di insegnante condotto in parallelo alla professione di artista. Il disegno rappresenta il filo conduttore di tutta la sua opera: attraverso tensioni e sottili vibrazioni grafiche, Cuniberti crea una lingua poetica unica nell’ambito della cosiddetta “linea fantastica” della pittura italiana del dopoguerra, una espressione attraverso cui trasmettere una visione del mondo attenta ai temi del quotidiano e dell’attualità.

Seguono anni di grande sperimentazione condotta tra disegni, tempere su carta, pastelli, piccole tele a olio e incontri con altri personaggi del panorama artistico e culturale come Vasco Bendini, Sergio Romiti e Sergio Vacchi. In questo periodo Cuniberti inizia inoltre a realizzare i primi disegni a penna tendenti all’astrazione, realizzati su carta da macchina con la nuova penna a sfera, che diviene presto un medium privilegiato dall’artista: “La biro è un mezzo straordinario che consente di disegnare il grosso e il sottile e permette di esprimermi con grande leggerezza”.

Nel 1957 viene presentato da Francesco Arcangeli al Circolo Culturale di Bologna, dove tiene la sua prima mostra personale. Le prime mostre portano i primi riconoscimenti: dopo avere partecipato nel 1965 alla IX Quadriennale di Roma, viene premiato l’anno successivo al XII Premio Spoleto con il suo quadro Tentativo di dialogo con un ufficiale di frontiera. Successivamente presenta altre opere alla X e alla XI Quadriennale di Roma e inizia a collaborare come grafico con Il Resto del Carlino.

Il passaggio agli anni Settanta è vissuto nella sperimentazione di formati maggiori, generalmente ripudiati dall’artista sin dall’inizio della carriera. La predisposizione per i generi minimi e per le tecniche grafiche miste (insieme alla preferenza per il segno ingolfato dei pastelli) ritornano nella serie delle Arche, immagini cui affidare, in una mitica trasfigurazione lirica, la propria sopravvivenza e quella della pittura. All’attività pittorica unisce quella di grafico, decoratore, ceramista, illustratore. Accanto alle tematiche consuete il minimalismo cunibertiano continua ad esprimersi, fin dagli anni Sessanta, nelle parallele figurazioni di nudo, silhouettes diafane ed incorporee o grovigli di materia pulsante.

Nel 1979 Cuniberti sostituisce alla tela delle tavole di masonite – materiale ottenuto da laminato di legno pressato – preparate con base acrilica e dipinte con colori acrilici diluiti poi con l’intervento di pastelli e grafite.

È del 1984 la sua prima antologica, allestita alla Pinacoteca di Bologna e seguita sette anni dopo da un’altra antologica curata da Claudio Cerritelli e Dario Trento. Gli ultimi anni sono scanditi da altre antologiche e da collaborazioni artistiche, come quella con Giosetta Fioroni con la quale realizza nel 1992 un disegno a quattro mani per il libro Mano Doble. Le ultime mostre di Cuniberti sono ospitate al Museo Archeologico di Bologna (2003) e alla ESSO Gallery di New York (2008).

L’artista muore a Bologna il 4 marzo 2016. Tra mostre personali e collettive, il suo lavoro viene esposto in importanti sedi istituzionali, come la Galleria d’Arte Moderna, Palazzo dei Diamanti, a Ferrara, il Musée d´Art Moderne de la Ville de Paris e il Centre George Pompidou a Parigi, la Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma. Si spegne a Bologna il 5 marzo 2016.

Opere di Cuniberti sono conservate nella Pinacoteca Civica di Pieve di Cento, al Museo d’Arte Moderna di Bologna, alla Galleria Civica di Modena e al Museo d’Arte di Ravenna.

Di Lui hanno scritto, tra gli altri: Francesco Arcangeli, Renato Barilli, Stefano Benni, Alessandro Bergonzoni, Pietro Bonfiglioli, Pier Giovanni Castagnoli, Claudio Cerritelli. Enrico Crispolti, Fabrizio D’Amico, Andrea Emiliani, Paolo Fossati, Flaminio Gualdoni, Antonio Grulli, Roberto Pasini, Silvia Pegoraro, Tullio Pericoli, Francesco Poli, Roberto Roversi, Franco Solmi, Roberto Tassi, Dario Trento, Peter Weiermeier.

Pagina per Cuniberti

Testo di Flaminio Gualdoni scritto nel 1987 per la mostra alle gallerie Il Segno, L’Arco e L’Oca, Roma, aggiornato con una piccola piccola variazione.

Concentrate fluenze, ha il disegno di Cuniberti.

Orientale, nel ripensarsi all’estremo, nel decantarsi fino a essere nuda tensione del fantastico, segno che marca un differenziale in assenza di statica, fluttuando.

Occidentale, nel ridarsi come brandello conciso di narrazione, storietta, ad sensum temporale: come un crampo stilistico, di diario liciniano. Da vero, per dire con Gianni Celati, “narratore delle pianure”, carattere fondante dell’animus di Pirro, ma che è insieme Perelà.

Pagina è, prima di tutto, sequenza che presuppone uno sfogliare, un inseguirsi interno d’umori, minimi fremiti d’idea, germinazioni straniate. Pagina spazio, quello spazio fatto di “piccole strade per passare” che anche Gastone Novelli praticava, quello spazio astrattissimo e privato che è però concreto luogo d’esperienza, misura significativa delle movenze dell’intelletto e della sensibilità mentale, del loro farsi eccitazione nervosa della mano.

Più che ai fogli impaginati nel meretricio d’una cornice (“Servire in mano senza cornice”, prescrive lapidariamente l’artista), penso al loro cumularsi mormorante sul tavolo assorto dello studio di via Saragozza, dopo la lunga pigrizia geniale dell’invenzione, del lavorio interno, della concentrazione fatta di piccoli rituali domestici.

Penso, soprattutto, agli album – almeno otto, più qualcun altro iniziato – che si scalano lungo l’arco della vicenda di Cuniberti: quello del 1962-63, un altro iniziato nel 1966 e ripreso nel 1974, il nucleo della metà anni Settanta e primi Ottanta.

La struttura di libro è precisa, minuziosa fino all’ossessione la registrazione delle date, rimuginante l’insistenza, per decine e decine di fogli, sullo stesso tema: la testa, la figura, il paesaggio… Pause lunghe, poi folate di fantasmi, anche più e più in un sol giorno, varianti fulminee intorno a un apparire che già in seme ha l’innaturalità – e la dolcezza – del segno con memoria d’altre pagine, del fantasticare in filigrana cartacea.

È segno, doppio, che consegna, e insieme evoca artifizi, specchiamenti sottili e difformi: come in un piccolo museo dal catalogo esploso, che si ostina in un ordine che è la pantomima di se stesso; come lo scenario di un racconto di cui si sia persa la storia, e i cui materiali improvvisino trepide e metafisiche recite a soggetto; come un paesaggio che creda d’aver orizzonte, mentre il centro della terra non c’è più. Non figure, avvenimenti.

Fatti di sapori brulichii avvertimenti. Mappe d’un tesoro che non c’è ma fa lo stesso. Metriche dissolute e dissolte. Astuzie e grazie formali che si estenuano nel minimizzarsi, nel continuo spostarsi fuor di funzione.

Quanto c’è della sismografia introversa di Wols, in questi libri, in questi gruppi di fogli compaginati da una legatura di pensiero? Quanto del segnare fondamentale di Klee?

Molto, in termini d’amore. Nulla, in termini d’una pratica d’arte che si voglia alta. Cuniberti è un antieroe che nulla vuole testimoniare, che non vuole neppure militare nell’arte. Renitente, impertinente, sottrae la pratica all’ideologia e all’affermazione, le chiede e si chiede solo stupefazioni, frammenti disseminati d’intensità che vivano franchi dalla dissipazione mediocre della ragione, della fantasia, dell’intelligenza.

Così, soprattutto, la sua ironia si applica alla corrosione, e la sua affermata alterità si ribalta, di fatto, in ragionamento incalzante sull’arte, sulle sue miserabili seriosità.

E in indicazione d’una possibile, incontaminata capacità di poesia.

| Informazioni Comune di Bologna www.comune.bologna.it Facebook: Comune di Bologna Instagram: @comunebologna LinkedIn: Comune di Bologna Telegram: Comune di Bologna X: @comunebologna YouTube: Comune di Bologna Settore Musei Civici Bologna www.museibologna.it Facebook: Musei Civici Bologna Instagram: @bolognamusei X: @bolognamusei Archivio Pier Achille Cuniberti “per Pirro e per Segno” www.archiviopirrocuniberti.com Uffici stampa Comune di Bologna ufficiostampa@comune.bologna.it Settore Musei Civici Bologna e-mail UfficioStampaBolognaMusei@comune.bologna.it Elisa Maria Cerra – Tel. +39 051 6496653 e-mail elisamaria.cerra@comune.bologna.it Silvia Tonelli – Tel +39 051 6496620 e-mail silvia.tonelli@comune.bologna.it |