Il giro intorno alle antiche mura di Stambul lo volli far solo, e consiglio ad imitarmi tutti gl’Italiani che andranno a Costantinopoli, perché lo spettacolo delle grandi rovine solitarie non lascia un’impressione veramente profonda e durevole se non in chi è tutto inteso a riceverla, e può seguire liberamente il corso dei suoi pensieri, in silenzio. C’era da fare una passeggiata di circa quindici miglia italiane, a piedi, sotto i raggi del sole, per strade deserte. – Forse – dissi al mio amico – a metà strada mi piglierà la tristezza della solitudine e t’invocherò come un Santo; ma tant’è, voglio andar solo. – Alleggerii il portamonete per il caso che qualche ladro suburbano avesse voluto vederci dentro, gittai qualchecosa «dentro alle bramose canne» per poter dir poi a me stesso: – «taci, maledetto lupo» –; e m’incamminai alle otto della mattina, sotto un bel cielo lavato da una pioggerella della notte, verso il ponte della Sultana Validè.

Il mio disegno era d’uscire da Stambul per la porta del quartiere delle Blacherne, di percorrere la linea delle mura dal Corno d’oro fino al castello delle Sette Torri, e di ritornare lungo la riva del Mar di Marmara, girando così intorno a tutto il grande triangolo della città musulmana.

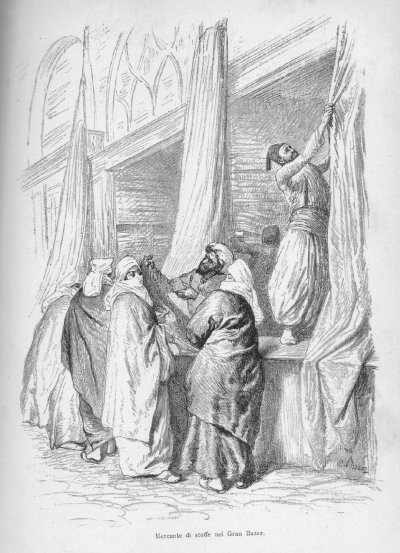

Passato il ponte, svoltai a destra e m’inoltrai nel vasto quartiere chiamato Istambul-disciaré, o Stambul esterna, che è una lunga striscia di città, compresa fra le mura ed il porto, tutta casupole e magazzini d’oli e di legna, stata distrutta più volte dagli incendi. Fra le viuzze e la riva del Corno d’oro, lungo la quale si stende una fila di piccoli scali e di seni pieni di bastimenti e di barconi, c’è un viavai fitto di facchini, di ciucci e di cammelli, un rimescolio di gente strana e di cose sporche, e un urlìo incomprensibile, che fa pensare a quei porti meravigliosi del mar dell’Indie e del mar della China dove s’incontrano i popoli e le merci dei due emisferi. Le mura che rimangono da questo lato della città, sono alte cinque volte un uomo, merlate, fiancheggiate di cento in cento passi da piccole torri quadrangolari, e in molte parti rovinate; ma sono il tratto meno notevole e per arte e per memorie delle mura di Stambul. Attraversai il quartiere del Fanar, passando sulla riva ingombra di fruttaioli, di pasticcieri, di venditori d’anice e di rosolio, e di cucine esposte all’aria aperta, in mezzo a gruppi di bei marinari greci atteggiati come le statue dei loro Numi antichi; girai intorno al vastissimo ghetto di Balata; percorsi il quartiere silenzioso delle Blacherne, e uscii finalmente di città per la porta chiamata Egri-Kapú, poco lontana dalla riva del Corno d’oro. Tutto questo è presto detto; ma è una camminata di un’ora e mezzo, ora in salita, ora in discesa, intorno a laghi di mota, sopra ciottoli enormi, per vicoli senza fine, sotto volte oscure, a traverso a vasti spazii solitari, senz’altra guida che la punta dei minareti della moschea di Selim. A un certo punto si cominciano a non veder più né facce né abiti di franchi; poi spariscono le casette all’europea; poi il ciottolato, poi le insegne delle botteghe, poi l’indicazione delle strade, poi ogni rumor di lavoro; e più si va innanzi, più i cani guardano torvo, più i monelli turchi fissano con l’occhio ardito, più le donne del volgo si nascondono la faccia con cura, fin che ci si trova in piena barbarie asiatica, e la passeggiata di due ore pare che sia stata un viaggio di due giorni.

Uscendo da Egri-Kapú, voltai a sinistra e vidi improvvisamente un larghissimo tratto delle mura famose che difendono Stambul dalla parte di terra.

Sono passati tre anni da quel momento; ma non posso ricordarmene senza provare un sentimento vivissimo di meraviglia. Non so in quale altro luogo dell’Oriente si trovino così raccolte la grandezza dell’opera umana, la maestà della potenza, la gloria dei secoli, la solennità delle memorie, la mestizia delle rovine, la bellezza della natura. È una vista che ispira insieme ammirazione, venerazione e terrore; uno spettacolo degno d’un canto d’Omero. A primo aspetto, si scoprirebbe il capo e si griderebbe: – Gloria! – come dinanzi a una schiera interminabile di giganteschi eroi mutilati.

La cinta delle mura e delle torri enormi si stende fin dove arriva lo sguardo, salendo e scendendo a seconda delle alture e degli avvallamenti, dove bassissima che par che si sprofondi nella terra, dove alta che par che coroni la sommità d’una montagna; svariata d’infinite forme di rovine, tinta di mille colori severi, dal calcareo fosco quasi nero al giallo caldo quasi dorato, e rivestita d’una vegetazione rigogliosa d’un verde cupo, che s’arrampica su per i muri, ricasca in ghirlande dai merli e dalle feritoie, si rizza in ciuffi alteri sulla cima delle torri, s’ammucchia in piramidi altissime, vien giù quasi a cascatelle dalle cortine, e colma brecce, spaccature e fossati, e si avanza fin sulla via. Sono tre ordini di mura che formano come una gradinata gigantesca di rovine: il muro interno, che è il più alto, fiancheggiato, a brevi distanze eguali, da grossissime torri quadrate; quel di mezzo, rafforzato da piccole torri rotonde; l’esterno senza torri, bassissimo, e difeso da un fosso largo e profondo, anticamente riempito dalle acque del Corno d’oro e del Mar di Marmara, ora coperto d’erba e di cespugli. Tutte queste mura sono ancora, presso a poco, quali erano il giorno dopo la presa di Costantinopoli: perché sono pochissima cosa i ristauri fatti da Maometto e da Bajazet II. Vi si vedono ancora le brecce che v’apersero i cannoni enormi d’Orbano, le tracce dei colpi degli arieti e delle catapulte, gli squarci delle mine, e tutti gl’indizi dei luoghi dove si diedero gli assalti più furiosi e si opposero le resistenze più disperate. Le torri rotonde delle mura di mezzo sono quasi tutte rovinate fino alle fondamenta; le torri delle mura interne, quasi tutte ritte; ma smerlate, scantonate, ridotte in punta alla sommità come tronchi d’alberi enormi acuminati a colpi d’accetta, e screpolate di cima in fondo o incavate alla base come scogli rosi dal mare. Pezzi smisurati di muratura, rotolati giù dalle cortine, ingombrano la piattaforma del muro di mezzo, quella del muro esterno ed il fosso. Piccoli sentieri serpeggiano fra le macerie e le erbacce e si perdono nell’ombra cupa della vegetazione alta, fra i macigni e gli scoscendimenti della terra messa a nudo dai muri precipitati. Ogni tratto di bastione compreso fra due torri è un quadro stupendo di rovine e di verde, pieno di maestà e di grandezza. Tutto è colossale, selvatico, irto, minaccioso, e improntato d’una bellezza pomposa e triste, che impone la riverenza. Par di vedere le rovine d’una catena sterminata di castelli feudali, o i resti d’una di quelle muraglie prodigiose che circondavano i grandi imperi leggendari dell’Asia orientale. La Costantinopoli del secolo decimonono è sparita; si è dinanzi alla città dei Costantini; si respira l’aria del quattrocento; tutti i pensieri corrono al giorno dell’immensa caduta e si rimane per un momento sbalorditi e sgomenti.

La porta per cui ero uscito, chiamata dai turchi Egri-Kapú, era quella famosa porta Caligaria, per la quale fece la sua entrata trionfale Giustiniano, ed entrò poi Alessio Comneno per impadronirsi del trono. Dinanzi v’è un cimitero musulmano. Nei primi giorni dell’assedio era stato messo là quello smisurato cannone d’Orbano, intorno al quale lavoravano quattrocento artiglieri e che cento buoi stentavano a smovere. La porta era difesa da Teodoro di Caristo e da Giovanni Greant, contro l’ala sinistra dell’esercito turco che si stendeva fino al Corno d’oro. Da quel punto fino al Mar di Marmara non c’è più un sobborgo né un gruppo di case. La strada corre diritta fra le mura e la campagna. Non v’è nulla che distragga dalla contemplazione delle rovine. Mi misi in cammino. Andai per un lungo tratto in mezzo a due cimiteri; uno cristiano a sinistra, sotto le mura; un altro maomettano, a destra, vastissimo e ombreggiato da una selva di cipressi. Il sole scottava; la strada si stendeva dinanzi a me bianca e solitaria, e sollevandosi a poco a poco tagliava con una linea retta, sulla sommità dell’altura, il cielo, limpidissimo. Da una parte le torri succedevano alle torri, dall’altra le tombe succedevano alle tombe. Non sentivo che il rumore cadenzato del mio passo e di tratto in tratto il fruscìo di un lucertolone fra i cespugli vicini. Andai così per un lungo tratto, fin che mi trovai impensatamente davanti a una bella porta quadrata, sormontata da un grande arco a tutto sesto e fiancheggiata da due grosse torri ottagone. Era la porta d’Adrianopoli, la Polyandria dei Greci; quella che sostenne nel 625, sotto Eraclio, l’urto formidabile degli Avari, che fu difesa contro Maometto II dai fratelli Paolo e Antonino Troilo Bochiardi, e che divenne poi la porta delle uscite e dell’entrate trionfali degli eserciti musulmani. Né dinanzi né intorno non c’era anima viva. Improvvisamente uscirono di galoppo due cavalieri turchi, mi ravvolsero in un nuvolo di polvere e sparirono per la strada d’Adrianopoli; poi tornò a regnare un silenzio profondo.

Di là, voltando le spalle alle mura, mi avanzai per la strada d’Adrianopoli, discesi nel vallone del Lykus, salii sopra un’altura, e mi trovai dinanzi al vastissimo piano ondulato e arido di Dahud-Pascià, dove tenne il quartier generale Maometto II, durante l’assedio di Costantinopoli. Stetti qualche tempo là immobile, guardando intorno con una mano sugli occhi, come per cercare le tracce dell’accampamento imperiale e rappresentarmi il grande e strano spettacolo che doveva offrire quel luogo sul finire della primavera del 1453. Là proprio rifluiva, come al suo cuore, la vita di tutto l’enorme esercito che stringeva nel suo formidabile amplesso la grande città moribonda. Di là partivano gli ordini fulminei che movevano le braccia di centomila operai, che facevano trascinare per terra duecento galere dalla baia di Besci-tass alla baia di Kassim-Pascià, che spingevano nelle viscere della terra eserciti di minatori armeni, che sguinzagliavano da cento parti i drappelli d’araldi ad annunziar l’ora degli assalti, e facevano, nel tempo che s’impiega a contare le pallottoline d’un tespì, tendere trecentomila archi e sguainare trecentomila scimitarre. Là i messi pallidi di Costantino s’incontravano coi genovesi di Galata venuti a vender l’olio per rinfrescare i cannoni d’Orbano e colle vedette musulmane che spiavano dalla riva del Mar di Marmara se apparissero all’orizzonte le flotte europee a portar gli ultimi soccorsi della cristianità all’ultimo baluardo dei Costantini. Là era un formicolio di cristiani rinnegati, d’avventurieri asiatici, di vecchi sceicchi, di dervis macilenti, laceri e stremati dalle lunghe marcie, che andavano e venivano affannosamente intorno alle tende di quattordicimila giannizzeri, fra schiere interminabili di cavalli bardati, fra lunghissime file di alti cammelli immobili, in mezzo a catapulte e a baliste infrante, a rottami di cannoni scoppiati, a piramidi di palle enormi di granito; incrociandosi con le processioni dei soldati polverosi che portavano a due a due, dalle mura all’aperta campagna, cadaveri sformati e feriti urlanti, a traverso una nuvola perpetua di fumo. In mezzo all’accampamento dei giannizzeri s’alzavano le tende variopinte della Corte, e al di sopra di queste, il padiglione vermiglio di Maometto II. E ogni mattina, allo spuntar del giorno, egli era là, ritto dinanzi all’apertura del suo padiglione, pallido della veglia affannosa della notte, col suo gran turbante ornato d’un pennacchio giallo e il suo lungo caffettano color di sangue, e fissava il suo sguardo d’aquila sull’immensa città che gli si stendeva dinanzi, tormentando con una mano la folta barba nera e coll’altra il manico d’argento del suo pugnale ricurvo. Accanto a lui c’era Orbano, l’inventore del cannone prodigioso, che doveva pochi giorni dopo, scoppiando, slanciare le sue ossa sulla spianata dell’Ippodromo; l’ammiraglio Balta-Ogli, già turbato dal presentimento della sconfitta, che fece cadere sul suo capo il bastone d’oro del Gran Signore; il comandante temerario dell’Epepolin, il grande castello mobile, coronato di torri e irto di ferro, che cadde poi incenerito davanti alla porta di San Romano; una corona di legisti e di poeti abbronzati dal sole di cento battaglie; un corteo di pascià colle membra coperte di cicatrici e i caffettani lacerati dalle freccie; una folla di giannizzeri giganteschi colle lame nude nel pugno e di sciaù armati di verghe di acciaio, pronti a far cadere le teste e a lacerare le carni ai ribelli e ai vigliacchi; tutto il fiore di quella sterminata moltitudine asiatica, piena di gioventù, di ferocia e di forza, che stava per rovesciarsi, come un torrente di ferro e di fuoco, sugli avanzi decrepiti dell’Impero bizantino; e tutti, immobili come statue, tinti di rosa dai primi raggi dell’aurora, guardavano all’orizzonte le mille cupole argentee della città promessa dal Profeta, sotto le quali sonavano, in quell’ora, le preghiere e i singhiozzi del popolo codardo. Io vedevo i visi, gli atteggiamenti, i pugnali, le pieghe delle cappe e dei caffettani, e le grandi ombre che s’allungavano sul terreno incavato dalle ruote dei cannoni e delle torri. Ma a un tratto, lasciando cader gli occhi sopra una grossa pietra mezzo affondata nella terra, e leggendovi una rozza iscrizione, quel gran quadro disparve come una visione fantasmagorica, e vidi sparpagliarsi per la pianura brulla una moltitudine allegra di cacciatori di Vincennes, di zuavi e di fantaccini dai calzoni rossi; sentii cantare le canzonette della Provenza e della Normandia; vidi il maresciallo Saint-Arnaud, Canrobert, Forey, Espinasse, Pelissier; riconobbi mille volti e mille colori vivi nella mia memoria e cari al mio cuore fin dall’infanzia… e rilessi con un sentimento inesprimibile di sorpresa e di piacere quella povera iscrizione. La quale diceva: – Eugène Saccard, caporal dans le 22° léger, 16 Juin 1854.

Di là ripassai per il vallone del Lykus e ritornai sulla strada che fiancheggia le mura, sempre solitaria e sempre serpeggiante fra le rovine e i cimiteri. Passai dinanzi all’antica porta militare di Pempti, ora murata; attraversai un’altra volta il Lykus, che entra nella città in quel punto, e arrivai finalmente dinanzi alla porta chiamata del Cannone, dal gran cannone d’Orbano, che v’era appostato davanti; la porta contro cui rivolse il suo ultimo assalto l’esercito di Maometto. Alzando gli occhi alla sommità delle mura, vidi dietro ai merli parecchie orribili facce nere, coi capelli scarmigliati, che mi guardavano in aria di stupore. Seppi poi che s’era annidata là una tribù di zingari, ficcando le sue capanne nelle spaccature delle cortine e delle torri. Qui le tracce della lotta sono veramente gigantesche e superbe: le mura sventrate, crivellate, stritolate; le torri dimezzate ed informi, le piattaforme sepolte sotto monti di ruderi, le feritoie squarciate, il terreno sconvolto, il fosso ingombro di rottami colossali, che sembrano massi di rocce franati da una montagna. La battaglia tremenda sembra stata combattuta il giorno innanzi e le rovine raccontano meglio d’una voce umana l’orribile eccidio di cui furono spettatrici. E fu poco meno che il medesimo dinanzi a tutte le porte, per tutta la lunghezza delle mura. La lotta cominciò allo spuntare del giorno. L’esercito ottomano era diviso in quattro enormi colonne, e preceduto da centomila volontari, che formavano un’immensa avanguardia predestinata alla morte. Tutta questa carne da cannone, questa turba indisciplinata e temeraria di tartari, di caucasei, d’arabi, di negri, guidati dagli sceicchi, eccitati dai dervis, cacciati innanzi a nerbate da un esercito di sciaù, si slanciò per la prima all’assalto, carica di terra e di fascine, formando una sola catena e cacciando un urlo solo dal Mar di Marmara al Corno d’oro. Arrivati sulla sponda del fosso, una grandine di ferro e di pietre li arresta e li macella; cadono a cento a cento, schiacciati dai macigni, crivellati dalle freccie, fulminati dalle palle, arsi dalle vampe delle spingarde, vecchi, fanciulli, schiavi, ladri, pastori, briganti; altre turbe, spinte da turbe più lontane, sottentrano; in poco tempo il fosso e le sponde sono coperte di mucchi di cadaveri, di membra palpitanti, di turbanti insanguinati, d’archi, di scimitarre; su cui altri torrenti d’armati passano muggendo e vanno a frangersi e a insanguinarsi ai piedi delle cortine e delle torri, sotto un rovescio più fitto di giavellotti e di sassi, in una nuvola densa che nasconde le mura, i difensori, i morti, la strada; fin che mille trombe ottomane fanno sentire i loro squilli selvaggi sopra il tumulto della battaglia, e la grande avanguardia dimezzata e sanguinosa retrocede confusamente da tutta la linea delle mura. Allora Maometto II sguinzaglia all’assalto il grosso delle sue forze. Tre grandi eserciti, tre fiumane d’uomini, condotti da cento Pascià, sorvolati da mille stendardi, s’avanzano, s’allargano, coprono le alture, allagano le valli, scendono levando un frastuono spaventoso di trombe, di timballi e di spade, e gettando un grido: – La Ilah illa lah! – che rimbomba come uno scoppio di fulmine dal Corno d’oro alle Sette Torri, spiccano la corsa e vanno a precipitarsi contro le mura come un oceano in tempesta contro una riva di rocce tagliate a picco. Allora comincia la grande battaglia, ossia cento battaglie, alle porte, alle brecce, nei fossi, sulle piattaforme, ai piedi delle cortine, da un capo all’altro dell’enorme baluardo secolare di Costantinopoli. Dieci mila feritoie vomitano la morte sopra duecento mila vite. Dall’alto delle cortine e delle torri ruzzolano i macigni, le travi, le botti piene di terra, le fascine accese. Le scale, cariche d’assalitori, rovinano; i ponti levatoi delle torri di assedio precipitano; le catapulte fiammeggiano. Schiere dietro schiere s’avventano e ricadono, sfolgorate, sulle macerie, sui molti sfracellati, sui moribondi, nel sangue, nell’acqua, sulle armi dei compagni, dentro a un fumo fitto, illuminato qua e là dalle vampe improvvise del fuoco greco, fra i sibili rabbiosi della mitraglia, fra gli scoppi delle mine, fra gli urli dei mutilati, fra i rimbombi formidabili delle diciotto batterie di Maometto, che fulminano la città dalle alture. Di tratto in tratto la battaglia si rallenta come per riprender respiro, e allora sulla larga breccia di porta San Romano, a traverso il fumo diradato, si vede per qualche momento ondeggiare il mantello di porpora di Costantino, scintillare le armature di Giustiniani e di Francesco di Toledo, e agitarsi confusamente le terribili figure dei trecento arcieri genovesi. Poi la mischia si riaccende, il fumo rinasconde le brecce, le scale si riappoggiano alle mura, e ricominciano a cader rovine su rovine e cadaveri su cadaveri alla porta d’Adrianopoli, alla porta Dorata, alla porta di Selymbria, alla porta di Tetarté, alla porta di Pempti, alla porta di Russion, alle Blacherne, all’Heptapyrgion; e turbe armate dietro turbe armate, che par che escano dalla terra, seguitano a irrompere contro le mura, valicano il fosso, superano le prime cortine, cadono, risorgono, s’arrampicano su per le macerie, strisciano sui cadaveri, sotto nuvoli di frecce, sotto tempeste di palle, sotto nembi di fuoco. Finalmente gli assalitori, diradati e sfiniti, cedono, retrocedono, si sparpagliano, e un grido altissimo di vittoria e un coro solenne di canti sacri s’innalza dalle mura. Dall’altura di fronte a San Romano, Maometto II, circondato da quattordicimila giannizzeri, vede, e rimane qualche tempo incerto se debba ritentare l’assalto o rinunziare all’impresa. Ma girato uno sguardo sui suoi formidabili soldati che lo guardano in volto fremendo d’impazienza e d’ira, si rizza superbamente sulle staffe e getta un’altra volta il grido della battaglia. Allora è la vendetta di Dio che si scatena. I giannizzeri rispondono con quattordicimila grida in un grido; le colonne si movono; una turba di dervis si spande per il campo a rianimare i dispersi, i sciaù arrestano i fuggenti, i pascià riformano le schiere, il Sultano, brandendo la sua mazza di ferro, s’avanza tra uno sfolgorio di scimitarre e d’archi, in mezzo a un mare di turbanti e di caschi; sulla porta di San Romano torna a rovesciarsi una grandine di frecce e di palle; Giustiniani, ferito, scompare; gl’italiani, scoraggiati, si scompigliano; il gigantesco giannizzero Hassan d’Olubad sale per il primo sui baluardi; Costantino, combattendo in mezzo agli ultimi suoi valorosi della Morea, è precipitato dai merli, lotta ancora sotto alla porta, stramazza in mezzo ai cadaveri…; l’Impero d’Oriente è caduto. La tradizione dice che un grande albero segnava il luogo dove fu trovato il corpo di Costantino; ma non ne vidi più traccia. Fra quei ruderi, dove corsero rigagnoli di sangue, la terra era tutta bianca di margheritine e di ombrellifere, sulle quali svolazzava un nuvolo di farfalle. Colsi un fiore per ricordo, sotto gli sguardi attoniti degli zingari, e mi rimisi in cammino.

Le mura mi si stendevano sempre dinanzi a perdita d’occhi. Nei luoghi alti nascondevano affatto la città, in modo che chi non l’avesse saputo, non avrebbe pensato mai che dietro quelle rovine solitarie e silenziose, ci potesse essere una vasta metropoli, coronata di grandi monumenti e abitata da un grande popolo. Nei luoghi bassi, invece, apparivano dietro i merli punte inargentate di minareti, sommità di cupole, tetti di chiese greche, vette di cipressi. Qua e là, per uno squarcio delle cortine, vedevo di sfuggita, come per una porta improvvisamente aperta e chiusa, un pezzo di città: gruppi di case che parevano abbandonate, vallette deserte, orti, giardini, e più lontano, sfumati nella chiarezza bianca del mezzogiorno, i contorni fantastici di Stambul. Passai dinanzi alla porta murata di Tetartè, non indicata che da due torri vicinissime. In quel tratto le mura sono meglio conservate. Si vedono dei lunghi pezzi delle cortine di Teodosio II, quasi intatte; delle belle torri del prefetto del Pretorio Antemio e dell’imperatore Ciro Costantino, che portano ancora gloriosamente sul capo invulnerato la loro corona di quindici secoli, e par che sfidino un nuovo assalto. In alcuni punti, sulle piattaforme, ci sono delle capanne di contadini, che danno un risalto inaspettato, colla loro fragile piccolezza, alla salda maestà delle mura, e paiono nidi d’uccelli appesi ai fianchi dirupati d’una montagna. E a destra sempre cimiteri, boschi di cipressi in salita e in discesa, vallette grigie di pietre sepolcrali; qui un convento di dervis, mezzo nascosto da una corona di platani; là un caffè solitario; più in là una fontana ombreggiata da un salice; e di là dai boschetti, sentieri bianchi che si perdono nella campagna alta ed arida, sotto un cielo abbagliante, in cui ruotano degli avvoltoi.

Dopo un altro quarto d’ora di cammino arrivai dinanzi alla porta chiamata Yeni- Mewle-hane, da un famoso convento di dervis che c’è davanti: una porta bassa, nella quale sono incastrate quattro colonne di marmo, e ai cui lati s’innalzano due torri quadrate, ornate d’un’iscrizione di Ciro Costantino, del 447, e d’un’iscrizione di Giustino II e di Sofia, nella quale l’ortografia dei nomi imperiali è sbagliata: saggio curioso della ignoranza barbarica del V secolo. Guardai dentro la porta, sulle mura, intorno al convento, nei cimiteri: non c’era anima nata. Riposai qualche momento appoggiato alle spallette del piccolo ponte che accavalcia il fosso delle mura, e poi ripresi la mia strada.

Io darei il ricordo d’una delle più belle vedute di Costantinopoli per poter trasfondere in chi legge soltanto un’ombra del sentimento profondo e singolarissimo che provavo andando così solo fra quelle due catene interminabili di rovine e di sepolcri, sotto quel sole, in quella solitudine severa, in mezzo a quella immensa pace. Molte volte, nei giorni tristi della mia vita, fantasticando, desiderai di trovarmi fra una carovana di gente misteriosa e muta, che camminasse eternamente, per paesi sconosciuti, verso una meta ignorata. Ebbene, quella strada rispondeva a quel mio desiderio. Avrei voluto che non finisse mai. Ma non m’inspirava mestizia; mi dava invece serenità e ardimento. Quei colori vigorosi della vegetazione, quelle forme ciclopiche delle mura, quelle grandi linee del terreno simili alle onde d’un oceano agitato, quelle solenni memorie d’imperatori, d’eserciti, di lotte titaniche, di popoli scomparsi, di generazioni defunte, accanto a quella città enorme, in quel silenzio mortale, rotto soltanto dal frullo possente delle ali dell’aquile che spiccavano il volo dalla sommità delle torri, mi destavano nella mente un ribollimento di fantasie gigantesche e di desideri smisurati, che mi raddoppiava il sentimento della vita. Avrei voluto esser più alto di due palmi e vestire l’armatura colossale del Grand’Elettore di Sassonia che avevo veduto nell’Armeria di Madrid, e che il mio passo risonasse in quel silenzio come il passo misurato d’un reggimento d’alabardieri del medioevo. Avrei voluto aver la forza d’un Titano per sollevare fra le braccia i ruderi immani di quelle mura superbe. Camminavo colla fronte alta, colle sopracciglia corrugate, colla mano destra serrata, apostrofando a grandi versi sciolti Costantino e Maometto, rapito in una specie d’ebbrezza guerriera, con tutta l’anima nel passato; e mi sentivo tanta giovinezza nella mente e nel sangue, ed ero così beato d’esser solo, e così geloso di quella solitudine piena di vita, che non avrei voluto incontrare nemmeno il più intimo dei miei amici.

Passai dinanzi all’antica porta militare di Trite, oggi chiusa. Le cortine e le torri sfracellate indicano che dinanzi a quel tratto di mura debbono esser stati posti alcuni dei grossi cannoni d’Orbano. Si crede anzi che fosse là una delle tre grandi brecce che Maometto II accennò all’esercito il giorno prima dell’assalto, quando disse: – Voi potrete entrare in Costantinopoli a cavallo per le tre brecce che ho aperte. – Di là riuscii davanti a una porta aperta, fiancheggiata da due torri ottagone, e riconobbi dal piccolo ponte a tre archi d’un bel color d’oro, la porta di Selivri, da cui partiva la grande strada che conduceva alla città di Selybmria, che le diede il nome, cangiato dai Turchi in Selivri. Durante l’assedio di Maometto, difendeva quella porta Maurizio Cattaneo, genovese. La strada conserva ancora alcune pietre del lastricato che vi fece fare Giustiniano. Dinanzi c’è un vasto cimitero e di là dal cimitero il monastero notissimo di Baluklù.

Appena entrato nel cimitero, trovai da me solo il luogo solitario dove sono sepolte le teste del famoso Alì di Tepeleni, pascià di Giannina; dei suoi figli: Velì, governatore di Trihala, Muctar, comandante d’Arlonia, Saalih, comandante di Lepanto; e di suo nipote Mehemet, figlio di Velì, comandante di Delvina. Sono cinque colonnine di pietra, terminate in forma di turbante, che portano tutte la data del 1827, e un’iscrizione semplicissima, fatta da quel povero Solimano dervis, amico d’infanzia d’Alì, che comperò le teste, dopo che furono staccate dai merli del Serraglio, e le seppellì di sua mano. L’iscrizione del cippo d’Alì, che è posto nel mezzo, dice: – Qui giace la testa del famoso Alì-Pascià di Tepeleni, governatore del Sangiaccato di Giannina, il quale, per più di cinquant’anni, s’affaticò per l’indipendenza dell’Albania. – Il che prova che anche sui sepolcri musulmani si scrivono delle pietose menzogne. Mi arrestai qualche momento a contemplare quella poca terra che copriva quel formidabile capo, e mi venivano in mente le domande d’Amleto al teschio di Yorik. Dove sono i tuoi Palicari, leone d’Epiro? Dove sono i tuoi bravi Arnauti e i tuoi palazzi irti di cannoni e il tuo bel chiosco riflesso dal lago di Giannina e i tuoi tesori sepolti nelle rocce e i begli occhi della tua Vasiliki? E pensavo alla bellissima donna vagante per le vie di Costantinopoli, povera e desolata dai ricordi della sua felicità e della sua grandezza, quando sentii un leggero fruscio, e voltandomi, vidi un uomo lungo e stecchito, vestito d’una gran tonaca scura, col capo scoperto, che mi guardava in aria interrogativa. Da un cenno che mi fece, capii che era un monaco greco di Baluklù, che voleva farmi vedere la fontana miracolosa, e m’incamminai con lui verso il monastero. Mi condusse a traverso un cortile silenzioso, aperse una porticina, accese una candela, mi fece scendere con sé per una scaletta, sotto una volta umida e oscura, e fermandosi dinanzi a una specie di cisterna, sulla quale raccolse con una mano la luce della fiammella, mi accennò di guardare i pesci rossi che guizzavano nell’acqua. Mentre guardavo, mi borbottò un discorso incomprensibile che doveva essere la favola famosa del miracolo dei pesci. Mentre i Musulmani davano l’ultimo assalto alle mura di Costantinopoli, un monaco greco, in quel convento, friggeva dei pesci. Improvvisamente s’affacciò alla porta della cucina un altro monaco, tutto atterrito, e gridò: – La città è presa! – Che! – rispose l’altro: – lo crederò quando vedrò i miei pesci saltar fuori della padella. – E i pesci saltarono fuori sull’atto, belli e vivi, mezzi bruni e mezzi rossi perché non erano fritti che da una parte, e furono rimessi religiosamente, come ognuno può pensare, nell’acqua dov’erano stati pigliati e dove guizzano ancora. Finita la sua chiacchierata, il monaco mi gettò sul viso alcune gocce dell’acqua sacra, che gli ricascarono in mano convertite in soldi, e dopo avermi riaccompagnato alla porta, stette un pezzo a guardarmi, mentre m’allontanavo, coi suoi piccoli occhi annoiati e sonnolenti.

E sempre, da una parte, mura dietro mura e torri dietro torri, e dall’altra cimiteri ombrosi, qualche campo verde, qualche vigneto, qualche casa chiusa, e di là, il deserto. Qualche volta, guardando le mura da un luogo basso, mi pareva di vederne l’ultimo profilo; ma fatta una breve salita, le vedevo di nuovo stendersi dinanzi a me senza fine, e a ogni passo saltavano fuori le torri, lontano, l’una dietro l’altra, a due, a tre insieme, come se accorressero sulla strada per veder chi turbava il silenzio di quella solitudine. La vegetazione, in quel tratto, è meravigliosa. Alberi frondosi si rizzano sulle torri, come sopra vasi giganteschi; dai merli spenzolano ciuffi di fiori gialli e di fiori rossi e ghirlande d’edera e di caprifoglio; di sotto ci son mucchi inestricabili di corbezzoli, di lentischi, di ortiche, di pruni, in mezzo a cui sorgono dei platani e dei salici, che coprono d’ombra il fosso e le sponde. Grandi tratti di muro sono completamente coperti dall’edera, che trattiene come una rete i mattoni e i calcinacci staccati, e nasconde le brecce e le feritoie. Il fosso è coltivato a orticelli; sulle sponde pascolano capre e pecore custodite da ragazzi greci, coricati all’ombra degli alberi; dai muri escono stormi d’uccelli; l’aria è piena delle fragranze acute dell’erbe selvatiche; e spira non so che allegrezza primaverile sulle rovine, che paiono inghirlandate e infiorate per il passaggio trionfale d’una Sultana. Tutt’a un tratto mi sentii nel volto un soffio d’aria salina, e alzando gli occhi vidi lontano, dinanzi a me, l’azzurro del Mar di Marmara. Nello stesso punto mi parve che una voce sommessa mi mormorasse nell’orecchio: – Il castello delle Sette Torri – e mi fermai un momento in mezzo alla strada, con un sentimento vago d’inquietudine. Poi ripresi il cammino, passai dinanzi all’antica porta Deleutera, oltrepassai la porta Melandesia, e mi trovai in faccia al castello.

Questo edificio di malaugurio, innalzato da Maometto II sull’antico Cyclobion dei Greci, per difendere la città nel punto in cui le mura che la proteggono dalla parte di terra si congiungono con quelle che la difendono dalla parte del Mar di Marmara, e convertito poi in prigione di Stato, appena le ulteriori conquiste dei Sultani, mettendo al sicuro Stambul dal pericolo d’un assedio, lo ebbero reso inutile come fortezza; non è più ora che uno scheletro di castello, custodito da pochi soldati; una rovina maledetta, piena di memorie dolorose e orribili, che corrono in leggende sinistre per le bocche di tutti i popoli di Costantinopoli, e non veduta dai viaggiatori, per solito, che di sfuggita, dalla prora del bastimento che li porta al Corno d’oro. I Turchi lo chiamano Jedi-Kulé, ed è per loro ciò che la Bastiglia per la Francia e la Torre di Londra per l’Inghilterra: un monumento che ricorda i tempi più nefandi della tirannia dei Sultani.

Le mura della città lo nascondono agli occhi di chi guarda dalla strada, eccetto due delle sette grandi torri che gli diedero il nome, delle quali non ce n’è più intere che quattro. Nel muro esterno rimangono due colonne corinzie, che appartenevano all’antica Porta dorata, per la quale fecero le loro entrate trionfali Narsete ed Eraclio, e che è la stessa, giusta una leggenda comune ai musulmani ed ai greci, per la quale passeranno i Cristiani il giorno che rientreranno vincitori nella città di Costantino. La porta d’entrata è dentro le mura, in una piccola torre quadrata, dinanzi a cui sonnecchia una sentinella in babbucce, la quale acconsente quasi sempre a lasciar entrare nello stesso tempo una moneta in tasca e un viaggiatore nel castello.

Entrai e mi trovai solo in un grande recinto, d’un aspetto lugubre di cimitero e di carcere, che mi fece arrestare il passo. Tutt’intorno s’alzano mura enormi e nere, che formano un pentagono, coronate di grosse torri quadrate e rotonde, altissime e basse, alcune diroccate, altre intere e coperte da alti tetti conici, rivestiti di piombo, e innumerevoli scale in rovina, che conducono ai merli e alle feritoie. Dentro al recinto c’è una vegetazione alta e fitta, dominata da un gruppo di cipressi e di platani, sopra i quali spunta il minareto d’una piccola moschea nascosta; fra le piante più basse, i tetti d’un gruppo di capanne, in cui dormono i soldati; nel mezzo, la tomba d’un visir che fu strangolato nel castello; qua e là i resti deformi d’un antico ridotto; e fra i cespugli e lungo i muri, frammenti di bassorilievi, tronchi di colonne e capitelli affondati nella terra, mezzo coperti dalle erbacce e dall’acqua dei pantani: un disordine bizzarro e triste, pieno di misteri e di minacce, che mette ripugnanza a inoltrarsi. Stetti un po’ incerto guardando intorno, e poi andai innanzi, con circospezione, come per timore di mettere il piede in una pozza di sangue. Le capanne erano chiuse, la moschea chiusa; tutto solitario e quieto, come in una rovina abbandonata. In qualche punto dei muri ci sono ancora tracce di croci greche, frammenti di monogrammi costantiniani, ali spezzate d’aquile romane e resti di fregi dell’antico edifizio bizantino, anneriti dal tempo. Su alcune pietre si vedono incise rozzamente delle iscrizioni greche in caratteri minuti: quasi tutte iscrizioni dei soldati di Costantino, che custodivano la fortezza, sotto il comando del fiorentino Giuliani, il giorno prima della caduta di Costantinopoli; povera gente rassegnata a morire, che invocava Iddio perchè salvasse la loro città dal saccheggio e le loro famiglie dalla schiavitù. Delle due torri poste dietro alla Porta dorata, una è quella in cui venivano chiusi gli ambasciatori degli Stati ch’erano in guerra coi Sultani, e vi si leggono ancora sui muri parecchie iscrizioni latine, delle quali la più recente è degli ambasciatori veneti imprigionati sotto il regno d’Ahmed III, quando scoppiò la guerra della Morea. L’altra è la torre famosa a cui si riferiscono le più lugubri tradizioni del castello: la torre che racchiudeva un labirinto di segrete orrende, sepolcri di vivi, nelle quali i visir e i grandi della Corte aspettavano, pregando nelle tenebre, l’apparizione del carnefice, o impazziti dalla disperazione, lasciavano sulle pareti le tracce sanguinose delle unghie e del cranio. In uno di quei sepolcri c’era il grande mortaio in cui si stritolavano le ossa e le carni agli ulema. A pian terreno v’è lo stanzone rotondo, chiamato prigione di sangue, dove si decapitavano secretamene i condannati, e si buttavano le teste in un pozzo, detto il pozzo di sangue, di cui si vede ancora la bocca nel mezzo del pavimento ineguale, coperta da due lastre di pietra. Sotto c’era la così detta caverna rocciosa, rischiarata da una lanterna appesa alla volta, dove si tagliava la pelle a strisce ai condannati alla tortura, si versava la pece infiammata nelle piaghe aperte dalle verghe e si schiacciavano colle mazze i piedi e le mani, e gli urli orrendi degli agonizzanti non arrivavano che come un lamento fioco agli orecchi dei prigionieri della torre. In un angolo del recinto si vedono ancora le tracce d’un cortile nel quale si troncava la testa, di notte, ai condannati comuni; e là vicino c’era ancora, non è gran tempo, un muro di ossa umane che s’innalzava fin quasi alla piattaforma del castello. Vicino all’entrata c’è la prigione di Otmano II, la prima vittima imperiale dei Giannizzeri. È la stanza dove il povero Sultano diciottenne, a cui la disperazione raddoppiava le forze, resistette furiosamente ai suoi quattro carnefici, fin che una mano spietata e codarda, esercitata a far gli eunuchi, lo afferrò «alle sorgenti della virilità» e gli strappò un altissimo grido, che fu soffocato dal capestro. In tutte le altre torri e in parte delle mura c’era un andirivieni di corridoi tenebrosi, di scalette segrete, di porte basse, chiuse da battenti di ferro o di travi, sotto le quali curvarono la testa per l’ultima volta pascià, principi imperiali, governatori, ciambellani, grandi ufficiali nel fiore della giovinezza e nel colmo della potenza, a cui tutto veniva tolto in un’ora; e il loro capo aveva già rigato di sangue le mura esterne del castello, che le loro spose li aspettavano ancora vestite a festa fra gli splendori degli arem. Passavano per quei corridoi stillanti d’acqua e per quelle scale sepolcrali, di notte, al lume delle lanterne, soldati e carnefici dalle mani sanguinose, e messaggeri del Serraglio che venivano a portare ai condannati a morte, ancora illusi da un barlume di speranza, l’ultimo no dei Sultani, e cadaveri cogli occhi fuor della fronte e coll’orrendo cordone di seta alla gola, portati da sciaù affannati e stanchi dalle lunghe lotte combattute nelle tenebre contro la rabbia della disperazione. Alla estremità opposta di Stambul, sulla collina del Serraglio, v’era il tribunale spaventoso della Corte. Qui era una macchina enorme di supplizio, coronata da sette patiboli di pietra, la quale riceveva dal mare e dalla terra, al lume della luna, le vittime vive, e non restituiva al sole che teschi e cadaveri; e dall’alto delle torri, in cui si moriva, le sentinelle notturne vedevano lontano i chioschi del Serraglio illuminati per le feste imperiali. Ed ora si prova un senso di piacere al veder il castello infame così deformato, come se tutte le vittime risuscitate l’avessero roso e sgretolato colle unghie e coi denti per vendicarsi sulle mura non potendo vendicarsi sugli uomini. Il grande mostro, disarmato e decrepito, sbadiglia colle cento bocche delle sue feritoie e delle sue porte squarciate, ridotto a un vano spauracchio, e una miriade di topi, di bisce e di scorpioni giallognoli, pullulati, come vermi, dal suo corpaccio infracidito, gli brulica nel ventre vuoto e per le reni spezzate, in mezzo a una vegetazione insolente che lo inghirlanda e lo impennacchia per ludibrio. Dopo essermi affacciato a varie porte senza veder altro che una fuga precipitosa di topacci, salii per una scala erbosa sopra una delle cortine del lato occidentale. Di là si domina tutto il castello: un vasto disordine di rovine, di torri, di merli, di scale, dì piatteforme, tutto nerastro o rosso cupo, intorno a un gran mucchio di verde vivo; e di là, altre torri e altri merli innumerevoli delle mura orientali di Stambul; così che a socchiuder gli occhi, par di vedere una sola vastissima fortezza abbandonata, che si disegna sull’azzurro del Mar di Marmara. A sinistra si vede una gran parte di Stambul, tagliata da parecchie lunghissime strade serpeggianti, che fuggono nella direzione dell’antica via trionfale degl’Imperatori Bizantini, la quale dalla Porta Dorata, passando per il foro d’Arcadio e per il foro di Costantino, andava fino alla reggia. Era una veduta immensa e ridente, che mi faceva parer più sinistro il mucchio di rovine malaugurate che avevo ai piedi. Rimasi lungo tempo là, appoggiato a un merlo infocato dal sole, abbagliato da una luce vivissima, guardando sotto quel grande sepolcro scoperchiato con quella curiosità pensierosa e diffidente con cui si guardano i luoghi dove fu commesso di fresco un delitto. Regnava un silenzio profondo. Per i muri correvano delle grosse lucertole, giù nei fossi gracidavano i rospi, sopra le torri roteavano dei corvi, intorno al capo mi ronzava un nuvolo d’insetti venuti su dai pantani delle rovine, e l’aria un po’ agitata mi portava il puzzo d’un cavallo putrefatto, disteso in fondo al fosso esterno della fortezza. Mi prese un senso di schifo e di ribrezzo; eppure mi sentivo inchiodato là, come affascinato, immerso in una specie d’assopimento; e tenendo gli occhi socchiusi, quasi sognando, in quella pace morta del mezzogiorno, mi pareva d’udire, nel ronzio monotono degl’insetti, il tonfo dei teschi gettati nel pozzo, le grida lamentevoli dei moribondi dei sotterranei e la voce del figliuolo minore di Brancovano, che sentendosi sul collo il freddo del capestro, gridava: – Padre mio! Padre mio! – E siccome ero stanco e la luce m’abbagliava, chiusi gli occhi e rimasi un momento assopito; e subito tutte quelle orribili immagini mi si affollarono alla mente con un’evidenza spaventosa. In quel punto fui riscosso da un grido acuto e sonoro, e vidi sotto, sul terrazzo del piccolo minareto, il muezzin della moschea del castello. Quella voce lenta, dolce, solenne, che parlava di Dio, in quel luogo, in quel momento, mi discese nel più profondo dell’anima! Pareva che parlasse in nome di tutti coloro che eran morti là dentro, che dicesse che i loro dolori non erano stati inutili, che le loro ultime lacrime erano state raccolte, che le loro torture avevano avuto un compenso, che essi avevano perdonato, che bisognava perdonare, che si doveva pregare e confidare in Dio, anche quando il mondo ci abbandona, e che tutto è vano sulla terra fuorchè questo sentimento infinito di amore e di pietà… E uscii dal castello, commosso.

Ripresi il mio cammino verso il mare lungo le mura esterne di Stambul. Là vicino c’è la stazione di Adrianopoli e s’incrociano sotto le mura parecchi tronchi di strada ferrata. Mi trovai in mezzo a lunghe file di vagoni logori e polverosi. Non c’era nessuno. Se fossi stato un turco fanatico, nemico delle novità europee, avrei potuto incendiare l’una dopo l’altra quelle baracche, e andarmene tranquillamente senz’essere molestato. Andai innanzi sull’orlo della strada temendo di sentire da un momento all’altro l’olà minaccioso d’un guardiano; ma nessuno mi diede noia, In poco tempo arrivai all’estremità delle mura. Credevo di poter entrare in Stambul per di là: fui deluso. Le mura del lato di terra si congiungono sulla spiaggia con quelle della parte di mare, e non c’è effigie di porta. Allora mi avanzai su per le rovine d’un antico molo e sedetti sopra un macigno, in mezzo all’acqua. Di là non vedevo altro che il Mar di Marmara, i monti dell’Asia, e le alture azzurrine, che parevano lontanissime, di Scutari. La spiaggia era deserta; mi pareva d’esser solo nell’universo. Le onde venivano a rompersi ai miei piedi e mi spruzzavano il volto. Rimasi là un pezzo, pensando a mille cose, vagamente. Vedevo me, solo, uscir dalla porta Caligaria e venir giù lentamente per la strada solitaria, fra i cimiteri e le torri, e seguitavo quell’uomo, come se fosse un altro. Poi mi diedi a cercare Yunk nella città immensa. Poi stetti a osservare le onde che venivano l’una dopo l’altra a distendersi mormorando sulla riva e sparivano l’una dopo l’altra in silenzio; e vedevo in esse l’immagine dei popoli e degli eserciti che eran venuti l’un dopo l’altro a urtarsi contro le mura di Bisanzio: le falangi di Pausania e d’Alcibiade, le legioni di Massimo e di Severo, le torme dei Persiani, le orde degli Avari, e gli Slavi e gli Arabi e i Bulgari e i Crociati, e gli eserciti di Michele Paleologo e di Comneno e quei di Baiazet Ilderim e quelli del secondo Amurat e quelli di Maometto il conquistatore, svaniti l’un dopo l’altro nel silenzio infinito della morte; e provavo la tristezza che stringeva il cuore al Leopardi la sera del dì di festa, quando sentiva morire a poco a poco il canto solitario dell’artigiano, che gli rammentava il suono dei popoli antichi, e pensava che tutto passa come un sogno sopra la terra.

Di là tornai indietro fino alla porta delle Sette Torri ed entrai dentro le mura per percorrere tutta Stambul lungo la riva del Mar di Marmara. Ero già mezzo sgambato; ma nelle lunghe passeggiate, a un certo punto, nasce dalla stanchezza medesima una cocciutaggine animalesca che ravviva le forze. Mi vedo ancora camminare e camminare per quelle strade deserte, sotto quel sole ardente, dominato da non so che sonnolenza fantastica, nella quale mi passavano dinanzi facce d’amici di Torino, episodi di romanzi, vedute di altri paesi e pensieri vaghi sulla vita umana e sull’immortalità dell’anima; e tutto metteva a capo alla tavola rotonda dell’albergo di Bisanzio, scintillante di lumi e di cristalli, che vedevo lontanissima, al di là d’una città cento volte più grande di Stambul, e già coperta dalla notte. Attraverso un sobborgo musulmano, che par disabitato, nel quale spira ancora la tristezza del castello delle Sette Torri, ed entro nel vasto quartiere di Psammatia, abitato da greci e da armeni, e anch’esso deserto. Vado innanzi per una interminabile stradicciuola tortuosa, dalla quale vedo giù a destra, fra casa e casa, le mura merlate della città, che profilano i loro merli neri nell’azzurro vivo del mare. Passo sotto la porta di Psammatia e mi trovo daccapo in un quartiere musulmano, tra finestre ingraticolate, porte chiuse, piccole moschee, giardini nascosti, cisterne erbose, fontane abbandonate. Attraverso lo spazio dov’era l’antico foro boario, vedendo sempre, giù a destra, le mura e le torri, e non incontrando che qualche cane che si ferma per vedermi passare e qualche monello turco, seduto in terra, che mi fissa in volto, pensando un’impertinenza. Qualche finestra s’apre e si chiude improvvisamente, e vedo di sfuggita una mano o il lembo d’una manica di donna. Giro intorno ai vasti giardini di Vlanga che fanno corona all’antico porto di Teodosio; vedo dei vasti spazi colle tracce d’un incendio recente, dei luoghi dove pare che la città finisca nella campagna, dei conventi di dervis, delle chiese greche, delle piazzette misteriose ombreggiate da un grande platano, sotto il quale sonnecchia qualche vecchio col bocchino del narghilè tra le dita. Vado innanzi, mi fermo dinanzi a un piccolo caffè per bere un bicchier d’acqua messo in mostra sulla finestra, chiamo, picchio, nessuno risponde. Esco dal quartiere greco di Jeni-Kapú, entro in un altro quartiere musulmano, rientro un’altra volta fra le casette greche ed armene del quartiere di porta Kum, e m’accompagnano sempre da una parte i merli delle mura e l’azzurro del mare, e non incontro che cani, mendicanti, monelli, e sento sonare in alto la voce dei muezzin che annunziano il tramonto. L’aria si fa oscura; e continuano a succedersi le casette, le moschee malinconiche, i crocicchi deserti, le imboccature dei vicoli; e comincio a sentirmi spossato e a pensare di buttarmi sopra una materassa dinanzi al primo caffè veduto, quando, a una svoltata, mi sorge improvvisamente dinanzi la mole enorme di Santa Sofia. Oh, la cara vista! Le forze mi tornano, i pensieri si rasserenano, affretto il passo, arrivo al porto, passo il ponte, ed ecco dinanzi alla porta illuminata del primo caffè di Galata, Yunk, Rosasco, Santoro, tutta la mia piccola Italia che mi viene incontro col volto sorridente e colle mani tese… e tiro uno dei più lunghi e larghi respiri che abbiano mai tirato i polmoni d’un galantuomo.